国際交流・留学にすぐには役立ちそうにない教養講座㉞

ー世界に「日本が存在していてよかった」と思ってもらえる日本に…

No.34 花橘咲く「孫文のいた頃」

―五月待つ 花橘の 香をかげば 昔の人の 袖の香ぞする(古今和歌集・詠人不知)

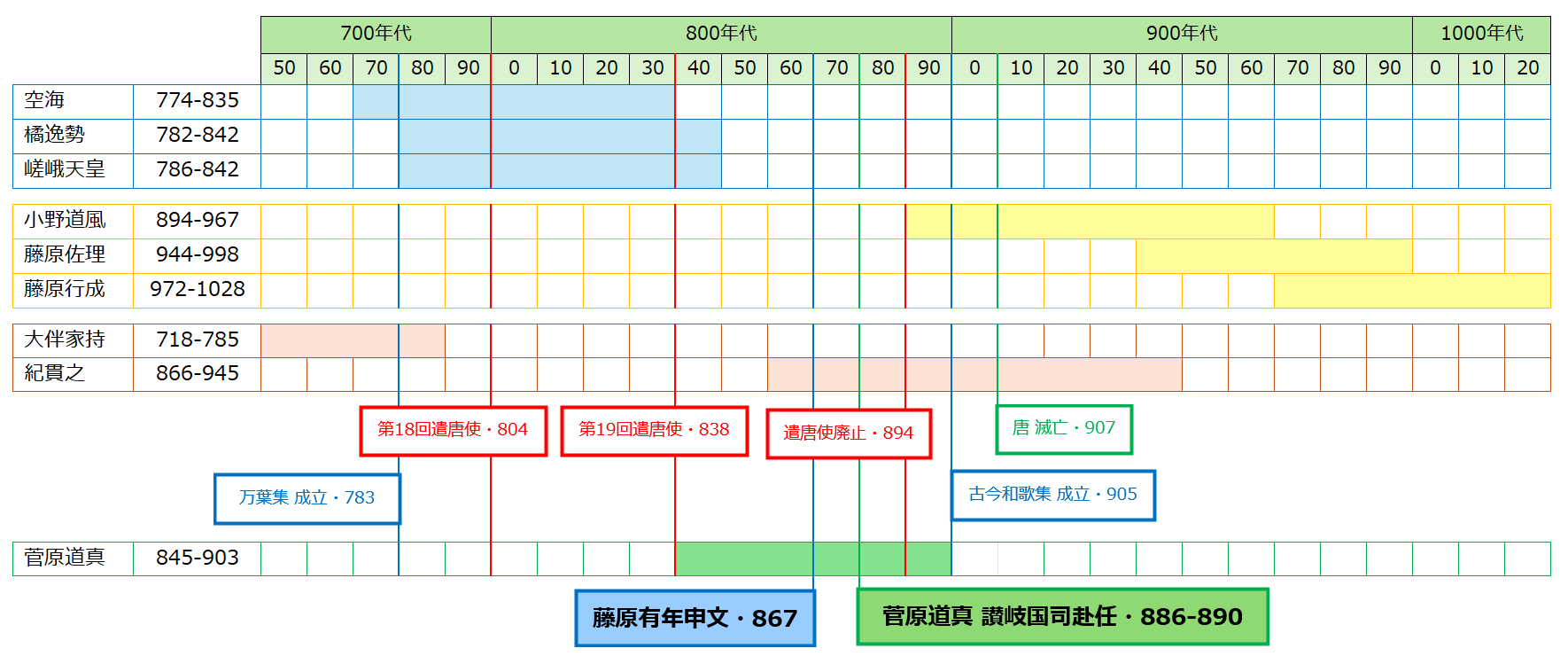

石川九楊の説をたよりに、「書体の推移」という観点から、「平仮名・ひらがな」の発生について考えていたのでした。

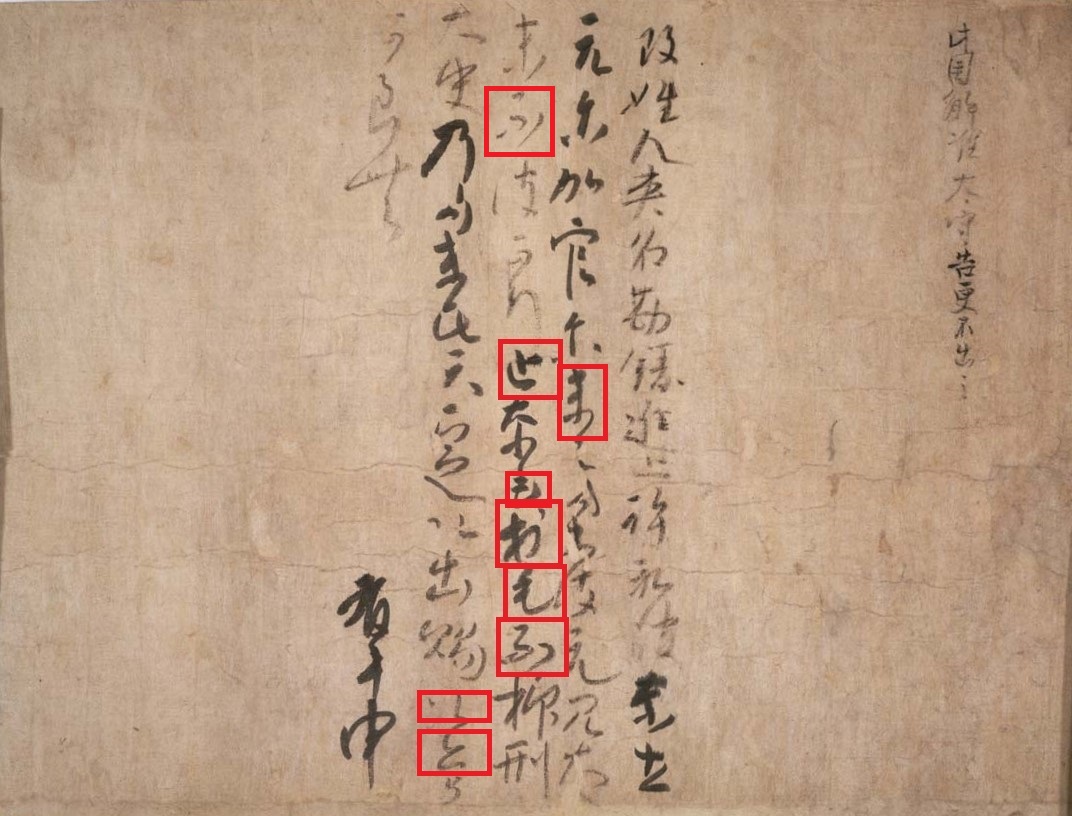

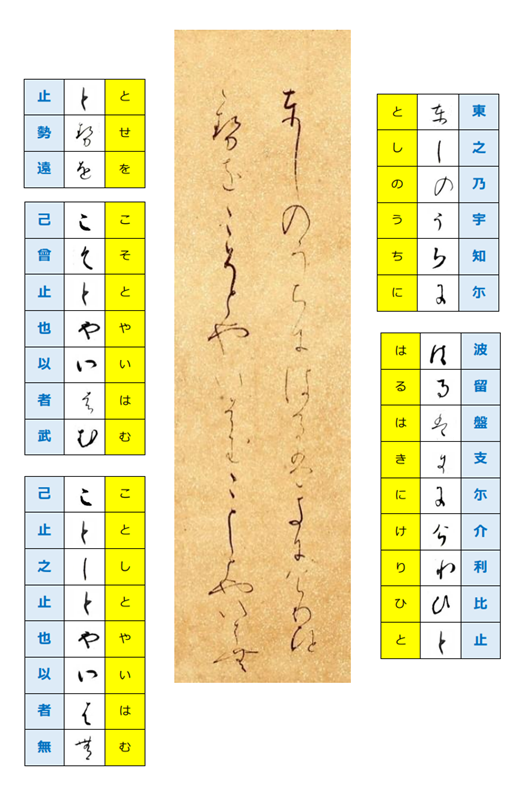

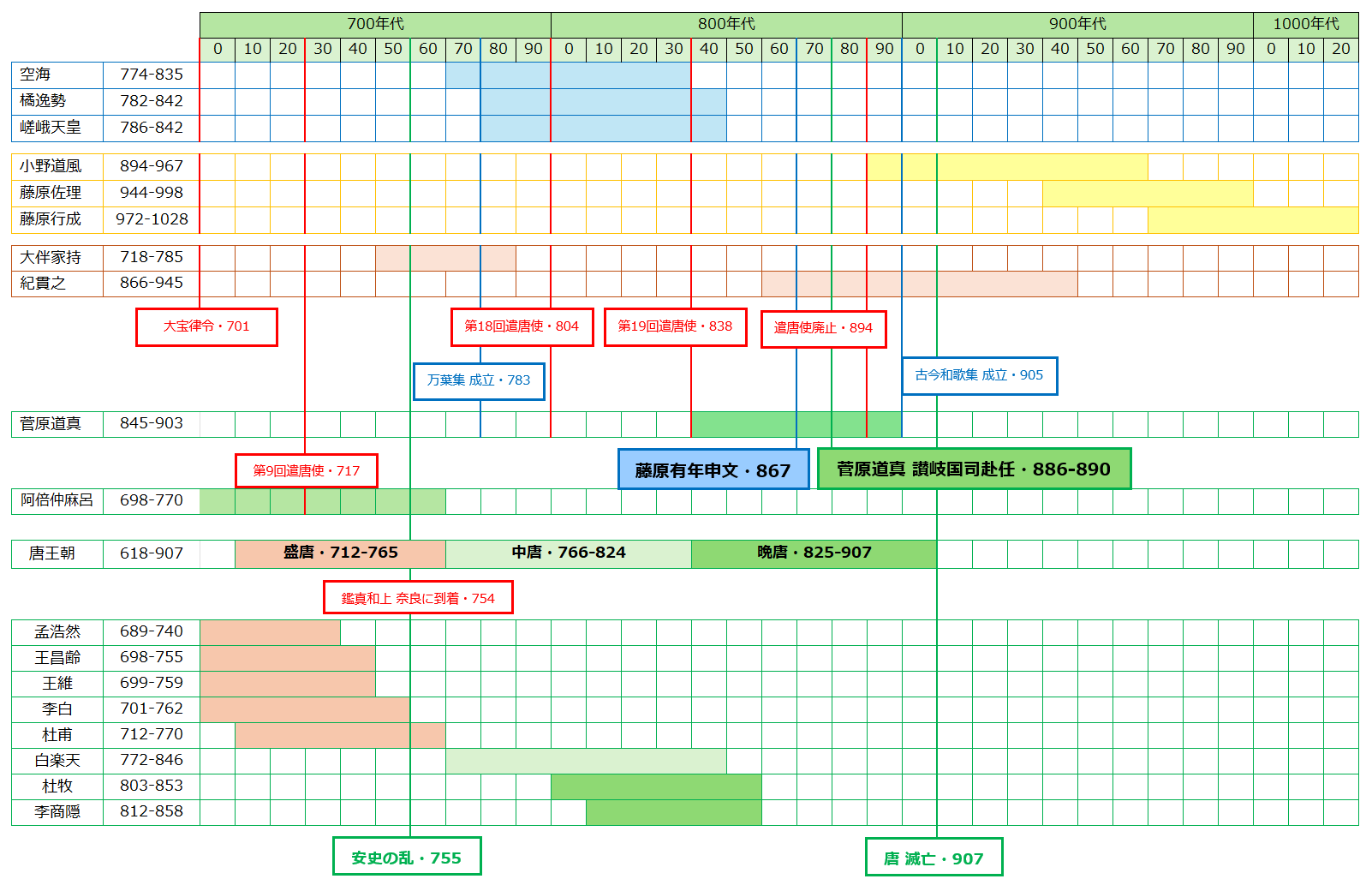

前回は「三筆」辺りから、「雑体書」に分類される日本独自の漢字の書き方があらわれ、その後、奇しくも、「三筆」と「三蹟」のちょうど中間の時期くらいに、現存する最古の「草書体の仮名・ひらがな」が使用される『讃岐国司 解 藤原有年 申文(さぬきのこくし のげ ふじわらのありとし もうしぶみ)・貞観9年(867)』が出現します。

『讃岐国司解 藤原有年 申文』(さぬきのこくしのげ ふじわらのありとし もうしぶみ)重要文化財 東京国立博物館蔵

「この申文は、「讃岐国戸籍帳」1巻の見返し(表紙裏)に有年が記したものであり、「讃岐国司解」という解文(げぶん・下位から上位へ奉る文書)の前に添えられている。「讃岐国司 解」とは、貞観9年(867)2月16日、那珂郡と多度郡に住む因支首(いなぎのおびと)一族から出された和気公(わけのきみ)への改姓願いであり、讃岐国司が太政官に提出した。」―Wikipedia

今回はこの「申文」から考えてみたいと思います。内容は上記の通りで、この場で大切な事は「平仮名」らしきものが出現した、記されている、という確認できればそれでいい資料です。しかし、読めない漢字が並んでいたり、意味が分からなくては気持ち悪くもあり、横書きですが、改行等、写真と同じレイアウトの「活字」にして、解読・翻訳を付けました。

◆平仮名出現の文化史的意味と出現の事情

上記、『讃岐国司解 藤原有年 申文』には、ともかく一部に「変体仮名」が確認できます。この写真を眺めていると、ある意味、1200年程前に、独自の文字を持たなかった日本において、それまで漢字だけで表記されていた「日本における文字空間」に「初めての日本文字」として出現した”星”のようにも思えます。この”星明り“出現の意味についての石川九楊のあざやかな解説・論評が下記です。

「『藤原有年申文』に見られる女手に近い〈末〉〈不〉〈止〉〈毛〉〈於〉〈以〉の崩し法(殺字法)と書きぶりが他の文字の崩しにまで及んだとき、女手(平仮名)が誕生します。それが定着していくにつれ、漢字の草書体から生まれた文字であるにもかかわらず、もはや漢字に戻ることはありえない姿となっていきます。漢字の草書体の崩しではなく、独立した日本文字、女手(平仮名)が成立したのです。

中国文字の姿をすっかり脱ぎ捨てた女手(平仮名)の段階に入ると、中国音の呪縛から解放され、実際の発声上も母音と子音の一体化した音節発音(平仮名発音)が進むことになります。ここで発音も含めて現在の日本語につながる、漢語(漢字音読み)と和語(漢字訓読みと助詞等)からなる二重複線言語の日本語が誕生したのです。」

石川九楊『説き語り 日本書史』2011年・新潮選書

確かに、この「平仮名」の出現は、「漢字音読み(中国語発音)」から離れて「日本語の発音」にまで影響したのでしょう。そして、それでは何故「平仮名」が出現・発明されたのか?という1つの理由が、定説にもなっている比較的単純・素朴な「漢字を速く書かなければならなくなった・文書処理の合理化のため」ということに起因したようです。

「平仮名が開発された場は〈文書の場〉であった。奈良時代も後期になると律令制が整い、日本は中国型の官僚制国家になる。こうなると、多くの文書が作製されることになり、漢字に熟達した階級が出現する。この人々は(通常のあきらかに)正式な文書を格式の高い漢文(中国語)で書き、楷書で書記することにも自在であったが、私的な文書になると、速記性を重視して、漢字の草体化を行うようになる。平仮名はこのような実用の場、事務処理の場を温床として発生し発達した。このようにして用いられ、草体化した万葉仮名を〈草仮名(そうがな)〉という。〈草仮名〉は漢字と平仮名の中間形である。

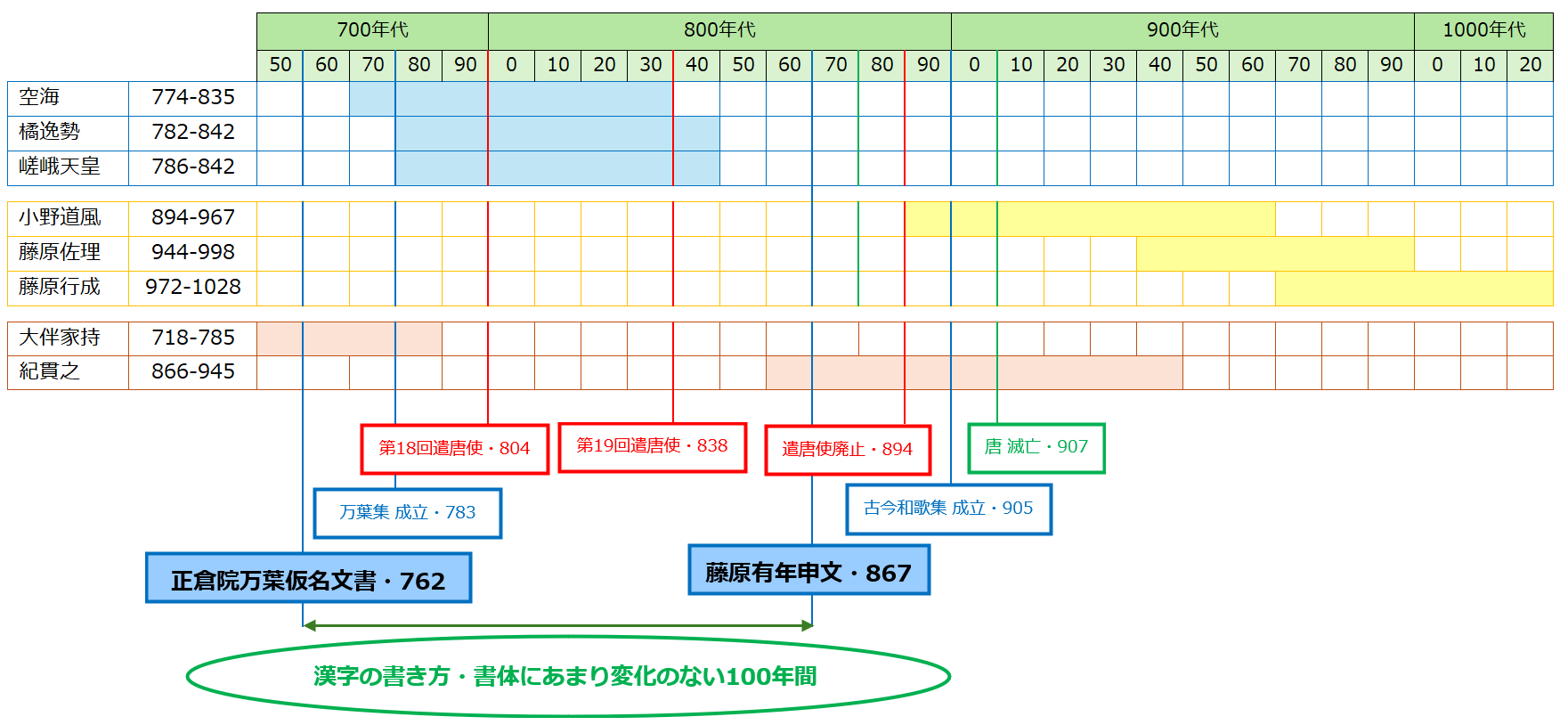

天平宝字6年〈762〉頃の正倉院文書に2通の〈草仮名〉による文書がある。これらが、〈平仮名〉のうぶ声であろう。平安初期、貞観9年〈867〉讃岐国戸籍帳の端書に、漢字と草仮名交用の文書(『讃岐国司解 藤原有年 申文』)がある。これは〈平仮名〉の幼児期であろう。この間、約100年、(平仮名の)発達の度合いはきわめて緩慢である。」

小池清治(こいけせいじ・1941‐2018)『日本語はいかにつくられたか?』1989年・筑摩書房

さて、「(平仮名)の発達の度合いがきわめて緩慢な100年間」とあります。図式化する見えて来るのですが、いみじくも「遣唐使文化」のただ中でした。思想的には空海の胎動もありますが、まだ表には出てきません。

上記で言及されている『天平宝字6年〈762〉頃の正倉院文書』とありますが、その正確な写真を探すことができませんでした。下記は『正倉院万葉仮名文書』とありますから、ほぼ同等のものと思われますが、残念ながら年代が特定されていません。

『正倉院万葉仮名文書』正倉院蔵

「『万葉集』とほぼ同時代の正倉院万葉仮名文書は一字一音節で書かれた貴重な万葉仮名の資料である。真仮名(まがな)とよぶには大陸とは異なり辺縁的(ローカル)に崩れており、また、草書体で書かれた草仮名でもなく、女手(平仮名)にはまだまだ遠く、万葉仮名とよぶしかない段階の文字である。想像をたくましくすれば、『万葉集』もこの種の書きぶりで書かれていたかもしれない。

石川九楊『書の宇宙・12‐洗練の小宇宙(平安古筆)』1998年・二玄社

書かれた年代が特定されていないのは、1989年に書かれた『日本語はいかにつくられたか?』と10年後に書かれた『洗練の小宇宙(平安古筆)』の間になんらかの研究成果があったのかもしれませんが、私の手には余ることでありそれ以上の考察はひかえます。ただ、確かに、その書体はあまり変わっていないように見受けられます。

考えなければならないのは、この「正倉院文書」から「藤原有年申文」の間に、それほど「草・平仮名」の発達はみられなかったということにあります。そして、それが「藤原有年申文」以降、急激に発達しました。まさしく「三蹟」の時代に移っていくあたりのことです。

「ところが、10世紀に入ると「平仮名」は急速な勢いで発達する。おそらく、部分的試みが各所でなされ、発達する段階での進行度は極めて緩やかなものであったろう。そうして一定以上の蓄積が出来た段階で、それは突然変質した。即ち、日本語を書き表す、具体的には和歌・消息(手紙)等を書き表すべき文字としてふさわしいものと意識された時、それは変質したのだ。その時、漢字との関わりを親子関係のごとく残していた「草仮名」から、別種の文字として発達すべき運命をもった「平仮名」が突然変異のように生まれたのである。」

小池清治(こいけせいじ・1941‐2018)『日本語はいかにつくられたか?』1989年・筑摩書房

オフィシャルな「公的・事務文書」はあくまでも「漢文・中国語」で書かれましたが、しかし、その漢字の書体に「早く書けるように」という方向での崩し方の変化が現れ、何やらまるで “核融合反応” のような説明ですが、「量」が極まった時に、その中から「平仮名」が生れてきたようです。そして、プライベートなもの(日本語を書き表す、具体的には和歌・消息(手紙)等を書き表すべき文字としてふさわしいものと意識された時)は、当然、日本語の方が気持ちを込め易い、表現しやすい、日本語でないと気持ちが表現できない、ということだったのでしょう。そして、その時使用する文字は、「どうしても意味を連想してしまう万葉仮名」ではなく、オリジナルの漢字字形(楷書)からかなり離れた草仮名、平仮名のほうがより書きやすかった(表現しやすかった)のは想像に難くありません。

「万葉仮名から草仮名への変化は、楷書-行書-草書という崩し方(この書体変遷について石川九楊は異論を唱えています。No.32 桜まぢかき「孫文のいた頃」参照〈しかし実際の書史を見てみると、篆書から隷書、その省略体として、まず草書や行書体が先に成立し、その草書や行書をバネとして楷書体が生れています。〉“学者” 間でも色々とあるのでしょうが、ともかく…)の量的相違であった。この変化は可逆的変化であり、必要に応じて、楷書へ遡行できるという性質のものであった。ところが「草仮名」の量が字種・用法ともに豊富になり、日本語(特に、和歌、消息等)を書き表すことが不自由なくできるようになった段階で、漢字離れを起こした。こうなると「草仮名」から「平仮名」へは雪崩現象となって移行する。漢字の桎梏から解放された「平仮名」は漢字とは無関係にその字形を整えていった。漢字の角張った正方形とは反対に丸みを帯びた字形に「平仮名」が向かったのは、漢字の対極に自分達の文字を置こうとした、当時の人々の意識の現れと思われる。」

同上

ここで、石川九楊も「平仮名発生の事務処理合理化起因説」に加えて下記のような論を展開します。

「女手(平仮名)が草書体以上に簡潔な姿になっていった理由は、速く、効率よく書くためという説明がよくなされます。たしかにそれもあるでしょう。しかし、もしそれだけの理由ならば、現在の平仮名は、平安時代に生まれた女手の姿からもっと簡潔な姿に変わっていてもよかったはずです。ところが実際は、仮名文字は女手に至るまでは急速に姿を変えましたが、その後の変化はごくわずかです。現在の平仮名は、一千年以上も前に成立した女手とほぼ等しい姿をしています。したがって簡潔化という理由だけでこの事実を説明することはできません。女手段階に至るまでは姿を変える強い必要性があり、女手の姿に至って何らかの理由によって平衡状態に達してからは、それ以上姿を変える必然性がなくなったのです。」

石川九楊『説き語り 日本書史』2011年・新潮選書

ここで、小池清治と石川九楊が述べていることは、9世紀後半から10世紀初頭、日本文化が成立しはじめる過程で「漢字」を離れた「日本文字」が必要であった、或いは、逆に「日本文字の出現」により「日本文化」が成立しはじめた、ということでしょう。現実的に文字・公文書を素早く書いていかなければならないという事情もあり、その過程で草書体が発達し、確かに漢字を基にして発生しているにもかかわらず、見ただけでは、元の漢字(意味)を連想する必要のない、「表音文字」を発明することにより、その結果、和歌や手紙等において(倭語・日本語で)切実な心情を表現しやすくなり、それが定着していったのでしょう。となれば、その文字を「美しい形」で定着させたい、という思いもあったはずです。

◆いわゆる「変体仮名」について

途端に「孫文のいた頃」の明治期まで話は飛びます。しかし先にこの話をしておきましょう。

「変体仮名」という言葉が使われるのは、明治33年(1900)以降、学校教育で使用しない仮名文字を「変体仮名」として分類しました。逆に学校教育で使用すべし、と政府が決定した平仮名が100年後の今でも我々が日常で使っている平仮名ということになります。

つまり明治33年以前、1000年の長きにわたって「仮名」は、ひとつの音節(あ)に対して複数の字体がありました。例えば、我々が現在使用している平仮名「あ」は「安」の草書体から変化して定着しましたが、それ以外に「阿」「愛」「悪」「亜」等の「あ」と発音できる漢字の、それぞれの草書体から変化してそれぞれの「平仮名」が発生し、使用されていました。現在でもよく目にするポピュラーな(変体)仮名は、おそば屋さんの看板の「生楚者・きそば・ ![]() 」でしょうか…。さらに詳しくお知りになりたい方は「変体仮名一覧」等でネット検索すればたくさんヒットしますから参照してみてください。(因みにこの「生」の漢字ですが、「き」と発音すると「もとのまま≒蕎麦粉100%・混ぜ物無し:き醤油↔わさび醤油・ショウガ醤油」という意味になり「なま」と発音すると「食べ物などで火を通していない、干していない、そのまま」:生ざかな、生ビールという意味になります。)

」でしょうか…。さらに詳しくお知りになりたい方は「変体仮名一覧」等でネット検索すればたくさんヒットしますから参照してみてください。(因みにこの「生」の漢字ですが、「き」と発音すると「もとのまま≒蕎麦粉100%・混ぜ物無し:き醤油↔わさび醤油・ショウガ醤油」という意味になり「なま」と発音すると「食べ物などで火を通していない、干していない、そのまま」:生ざかな、生ビールという意味になります。)

また、「変体仮名」の元になった漢字は、「あ」だけでも4字ほどあり、「すべての音節・いろは」に対して、ざっと数えて290字近くもありました。(いろは48文字で割れば1音節のために、6文字の漢字から「変体仮名」を表現していたことになります。)

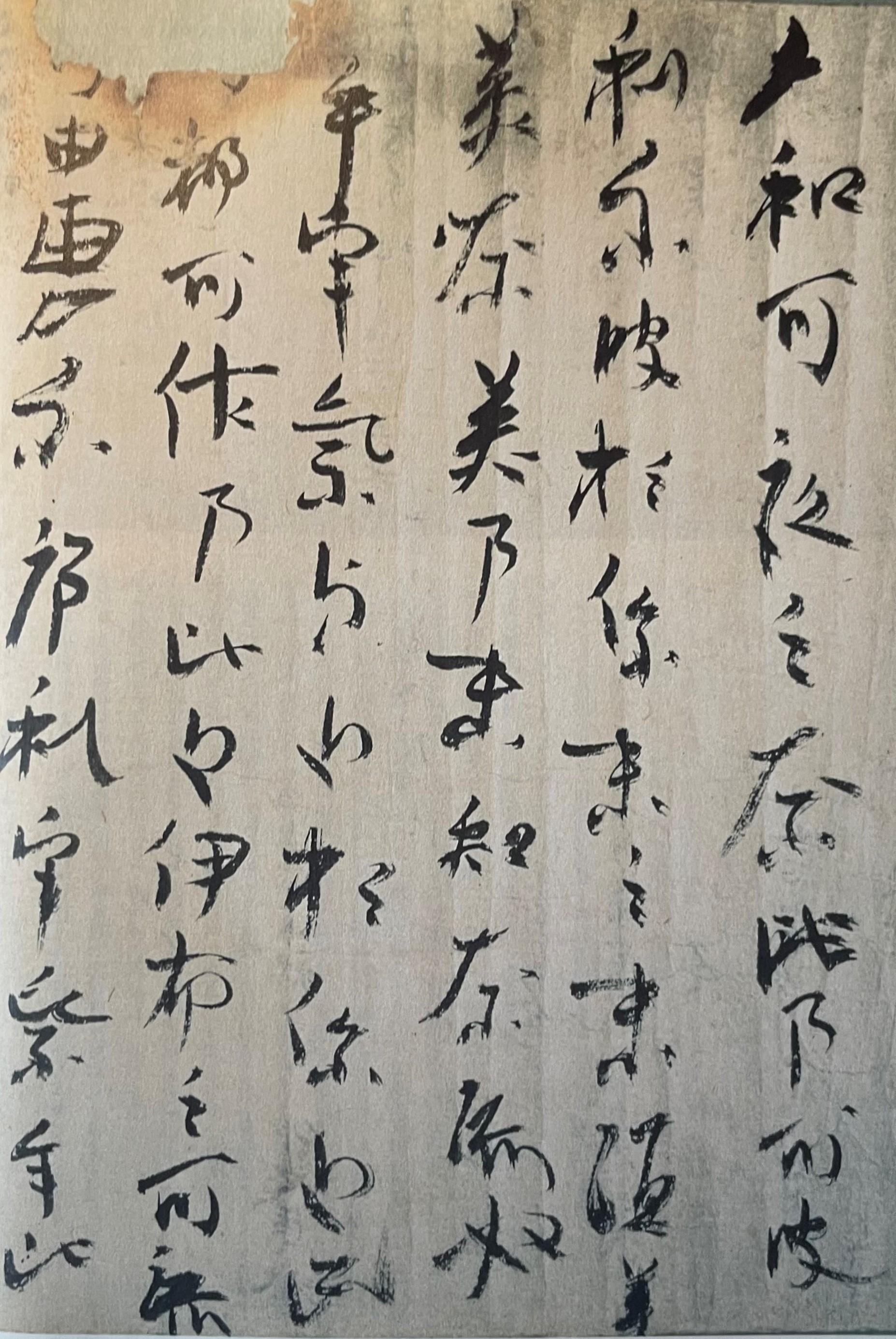

まあ、おそば屋さんの変体仮名だけではイマイチ美しくないので、先ほど言及した「美しさ」ということを意識すれば、チョット時代は下り『古今集』成立より、150年程後に書かれた、『高野切(こうやぎれ)古今集第一種』の冒頭の歌を、仮名と元の漢字の関係がわかるように図式化してみました。

因みに『古今和歌集』の成立は醍醐天皇(885-930)による勅撰和歌集で、その「序」に成立年代の延喜5年(905)が明記されいます。しかし905年のオリジナルはまだ発見されておらず、最古写本である『高野切』が伝紀貫之(866-945)として伝わってきました。現在ではその成立は11世紀中期頃で、905年の『古今和歌集』がどのような書体で書かれていたのかはわかっていません。『仮名序』、『真名序』がついていたわけですから『平仮名』で書かれていたのでは…ということです。

そしてこの『古今和歌集』の意義について石川九楊は下記のように解説しています。

「中国と楷書に抱いた違和感が、三筆の雑書体の姿にはっきりと記されていました。その三筆に始まる中国への違和感が大きかったために、(朝鮮)半島よりもはるかに早く、大陸からの文化的独立を達成することになりました。陸つづきの半島とは異なり、大陸と海をへだててつながっていたことが、その最大の原因として考えられます。そして、その文化的独立は、中国のあまりにも苛烈な政治的文化に対して、和歌=四季の美学的文化を対峙させることでなされました。『古今和歌集(905年)』は、文化的自立の出発点に位置する独立宣言書だと言えます。

そして、儒教・道教・仏教に象徴されるもっぱら政治的な東アジア文化(文字化)のスケールで言えば、中国文化の対極に、『古今和歌集』の四季の美学と『源氏物語』の性愛の美学からなる日本文化が加わることになりました。以来日本文化は、中国にとってもなくてはならない文化となり、また逆に、日本も政治と哲学の中国文化を必要とするのです。」

同上

石川九楊は「言語(漢語↔日本語)」「書体(楷書↔ひらがな)」から「中国のあまりに苛烈な政治文化」、「儒教・道教・仏教に象徴されるもっぱら政治的な東アジア文化」と定義していて、私には首肯できる部分も多いのですが、でも、王維の『輞川集』や杜牧の『江南春』など四季や自然を詠った詩もあるのにな…と思ってしまいますが、『古今和歌集』の四季を詠んだ歌の比率に較べれば確かに僅かなのかもしれません。

『高野切古今集第一種・伝 紀貫之』(五島美術館蔵)

・高野切:「高野切(こうやぎれ)は『古今和歌集』を3人が分担して書いたものと推定され、その書きぶりの違いから、最初(序および巻一)と中ほどと最後部を第一種、巻二~巻八を第二種、巻一三~巻一九を第三種とよんでいる。ただし全巻が残っているわけではない。『古今和歌集』の写本をつくろう(歌を書きつけよう)という意図のある高野切は、絵画的構成をもつ寸松庵色紙や升色紙と較べると、いささか繊細さ、きめの細かさに欠ける。代わって、「美しく」よりも「書く」ことに力点がかけられているため、「としのうちに…」の歌に見られる一字の〈ひと〉つまり〈人〉と化さんとするような書きぶりが姿を見せる。」

石川九楊『書の宇宙・12‐洗練の小宇宙(平安古筆)』1998年・二玄社

・和歌解釈:「年の内に春はきにけりひととせを去年(こぞ)とやいわむ今年(ことし)とやいわむ」

訳「年内に早くも春が来てしまったよ。この一年を去年と言おうか、今年と言おうか。」

この歌の前に「旧年(ふるとし)に春立ちける日、よめる(新年になる前に立春を迎えた日に詠んだ歌)」という詞書があります。

「〈春立ちける日〉は漢語〈立春日〉に当たる。〈ひととせ〉は元旦から大晦日まで続く一年のこと。年内の立春は、当時の暦で平均して2年に1度くらいあって珍しくはないが、年内の立春が来年の元旦に先立つ、そのズレへの驚きと、春が来た喜びとを素直によみあげている。〈暦〉を巻頭歌で問題にした点、勅撰的な趣もあろう。」

『古今和歌集』新日本古典文学大系5・小島憲之、新井栄蔵 校注 岩波書店1989年

さて、今回は「平仮名」「変体仮名」『古今和歌集』『高野切』とかなり先走ってしまいました。次回は少し時代を戻って「三筆」の後を受け継ぐ、「三蹟」が日本文化においてどのような役割を果たしたのか、どのように「平仮名」へ繋がっていったのかをより具体的に考えてみたいと思います。

以上

2024年4月

追記:▶讃岐国府跡 ②

さて前回の「追記」で「讃岐国府・跡」について語りました。今回はその続編ですが、ちょっと復習しておきます。

「この〈讃岐国府〉は現在の香川県坂出市あたりにあったのですが、偶然ながら不思議な場所です。或る意味、〈仮名文字(日本文化)発祥・証明のパワースポット〉とも思えます。「雑体書」を嵯峨天皇に伝えた空海(そもそも空海の出自は佐伯氏でこの付近〈多度津・たどつ〉の豪族)は〈讃岐国府〉から直線距離15㎞ほどの所にある現・善通寺で生まれ、現存最古の仮名公文書が筆記された場所であり、遣唐使廃止を建議した菅原道真も讃岐国司としてここに赴任します。」

No.33 桜すぎても「孫文のいた頃」追記

左:讃岐国府跡 遠望(左の橋は城山橋、山は城山)2024年筆写撮影 右:撮影地点●と遠望範囲(図は香川県埋蔵文化財センター資料)

左:讃岐国府跡 遠望(左の橋は城山橋、山は城山)2024年筆写撮影 右:撮影地点●と遠望範囲(図は香川県埋蔵文化財センター資料)

讃岐国府がおかれたのは大宝律令制定(大宝元年・701)以降、8世紀頃とされています。そもそもこの律令制度自体が、唐(中国)に倣って取り入れられたものですが、その頃中国大陸では「盛唐」の時期を迎えていました。「盛唐」とは唐代を文学史的な観点から4期に区分、「初唐(618-711)」・「盛唐(712-765)」・「中唐(766-824)」・「晩唐(825-907)」として、「盛唐」の所以は文字通り、その50年間程が唐詩の黄金期であり、孟浩然、王昌齢、王維、裴迪、李白 、杜甫 等が活躍しました。因みに中唐の代表的詩人は白楽天、晩唐には杜牧、李商隠がいました。(No.17 さてさて「孫文のいた頃」追記:▶山川異域・風月同天―❷ 詩の背景)参照

下記に、既出の三筆・三蹟、日本、讃岐国府での出来事等に、同時代の盛~晩唐時に活躍した詩人達の存命時期等を加えて、対比してみました。

唐の都、長安で玄宗(685-762)皇帝(在位・712-756)が即位した時から「盛唐」は始まります。玄宗は唐のもっとも華やかな時代である「開元の治」と呼ばれる善政を敷き、当初は英邁な皇帝でしたが、後に楊貴妃(719-756)に溺れ、政務は弛緩し、安禄山の反乱(安史の乱・755)を招いていきます。

さて、唐がそんな時代であった頃に置かれた「讃岐国府」ですが、現在その跡地は全く普通のどこにでもある田舎の風景でした。でも、1300年前のこの辺りのこと、そして同時代の唐・中国大陸のことを想いながら、裴迪(はいてき・716-?)の『孟城坳(もうじょうおう)』を思い出していたのでした。

「高校生の頃に習った、ちょうど、この〈讃岐国府〉が作られた頃に書かれた、こんな詩を思い出しながら、この辺りをウロウロと歩き回ったのでした。

孟城坳 裴迪

結廬古城下 廬(いおり)を結ぶ古城の下

時登古城上 時に登る古城の上

古城非疇昔 古城は疇昔(ちゅうせき)に非ず

今人自来往 今人自ずから来往す

この漢詩についても色々語りたいのですが、これもまた次回…。」

No.33 桜すぎても「孫文のいた頃」追記

裴迪は王維の17歳年少の友人で、王維の詩にも度々登場します。「孟城坳」は王維の広大な別荘(輞川荘・もうせんそう)にあった古城(孟城)のその壁に囲まれた窪地(坳)の意で、「廬を結ぶ古城の下、時に登る古城の上」とあるから山の上の辺りにでもあったのでしょう。その「孟城坳」の同詩題で、王維と詩作し合い遊んだものと思われます。

孟城坳 王維

新家孟城口 新たに家す、孟城の口(ほとり)

古木余衰柳 古木、衰柳を余(のこ)す

来者復為誰 来者は復た誰と為す

空悲昔人有 空しく悲しむ、昔人の有

王維には詩集『輞川集』があり、輞川荘内の名所20か所をあげそれぞれを題材に詩を詠んでいます。(因みに裴迪も20全てに和しています。)

「孟城坳」はその1つですが、イメージがつかみにくいので下記『輞川図』中の「孟城坳」の部分をあげておきます。

『臨王維輞川図』(部分)郭忠恕(かくちゅうじょ・?-977) 台北・国立故宮博物院蔵

たしかに(城)壁に囲まれた「坳(窪地)」と「衰柳」が描かれています。

『輞川図』については下記説明がありました。大変人気のある画題であったようです。

「盛唐の詩人、王維は,藍田(陝西)に輞川荘を営み,画家としてみずから壁画輞川図を描いたが,五代以後になると,王維の詩を基に,その勝景20を描いた横巻形式の輞川図が盛んに制作された。なかでも北宋初期の郭忠恕の輞川図巻は,元以後流行し,趙孟頫,唐棣,王蒙,郭世元,王原祁などによって模本が作られた。」

世界大百科事典(旧版)

王維の「孟城坳」は解釈が少し難しいから翻訳を引用しておきます。

「新たに孟城のほとりに家を構えた。かつての木立のなごりとて、古びて力のうせた柳が残っている。将来の持ち主は、いったい誰か。同じく昔の持ち主として、私もむなしく悲しまれることであろうよ。」

『王維詩集』訳注・小川環樹 他 岩波文庫・1972年

共に五言絶句、起承転結で構成され、王維は自分、人間についての無常観的なものが表現され、裴迪は「古城」を20文字の中で3回・6文字も使用しながら、無常観とは逆に恒常感のようなものを訴えているような気がしますが、ここでふと思い出した有名な一節があります。

「現代人には、鎌倉時代の何処かのなま女房ほどにも、無常という事がわかっていない。常なるものを見失ったからである。」

小林秀雄『無常ということ』昭和17年(1942)7月・文学界

まあ、だから2編とも同じなのかもしれません…が、私は裴迪の「孟城坳」の方が好きです。1300年前も今も、「遺跡」は「時の推移・無常」を感じさせながらも、一方、変わらない「恒常的な人の営み」を感じさせます。今は存在しない、しかし確かに存在していた、昔の人々への「哀愁」と「郷愁」を感じます。私にとって「歴史」は時代が変わっても変わらない人の営みへの「郷愁」ということでしょう。

「輞川荘」は長安の南東郊外50キロ程の場所にあったようですが、ここでふとミョウなことを思いつきました。ひょっとすると、この「讃岐国府」と「長安」は同緯度くらいにあるのではないか?ということです。そのあたりを調べてみると果たして…

・坂出市「讃岐国府跡の碑」 :北緯34度17分、

・西安市(長安)「慈恩寺・大雁塔」:北緯34度13分

・奈良市「平城京歴史公園・朱雀門」:北緯34度41分、

・善通寺市「善通寺」 : 北緯34度13分

・西安市(長安)「青龍寺」 :北緯34度14分

・和歌山県「高野山金剛峯寺」 :北緯34度12分

「慈恩寺・大雁塔」は玄奘三蔵が652年に建立、インドから将来した経典を収めた塔です。「善通寺」は空海生誕の地であり「青龍寺」は空海が修行し灌頂(かんじょう)を受けた寺で「高野山金剛峯寺」には空海の御廟があります。この緯度での1分の距離は1500メートルくらいです。

緯度が同じということは、太陽や月、星の高度が同じになるから、それらによる昼夜の時間や月、星の見え方は同じになります。まあ単なる偶然の一致と言えばそれまでですが…、そして、まさか長屋王(676-729)が平城京と長安が同緯度ということを知っていて「山川異域・風月同天」と詠んだわけでもなく、阿倍仲麻呂がそれを知って望郷の月を詠んだわけでもないと思いますが…。

天の原 ふりさけみれば 春日なる 三笠の山に 出でし月かも 阿倍仲麻呂

阿倍仲麻呂は詩のやりとりもする王維の友人でした。次回も追記はこの「讃岐国府跡」についてまた別の角度からもう少し語りたいと思います。

.svg)