国際交流・留学にすぐには役立ちそうにない教養講座㉟

ー世界に「日本が存在していてよかった」と思ってもらえる日本に…

No.35 ホトトギス鳴く「孫文のいた頃」

―ほととぎす 鳴くや五月の あやめ草 あやめも知らぬ 恋もするかな(古今和歌集)

◆「三蹟」と「和様漢字」の前に

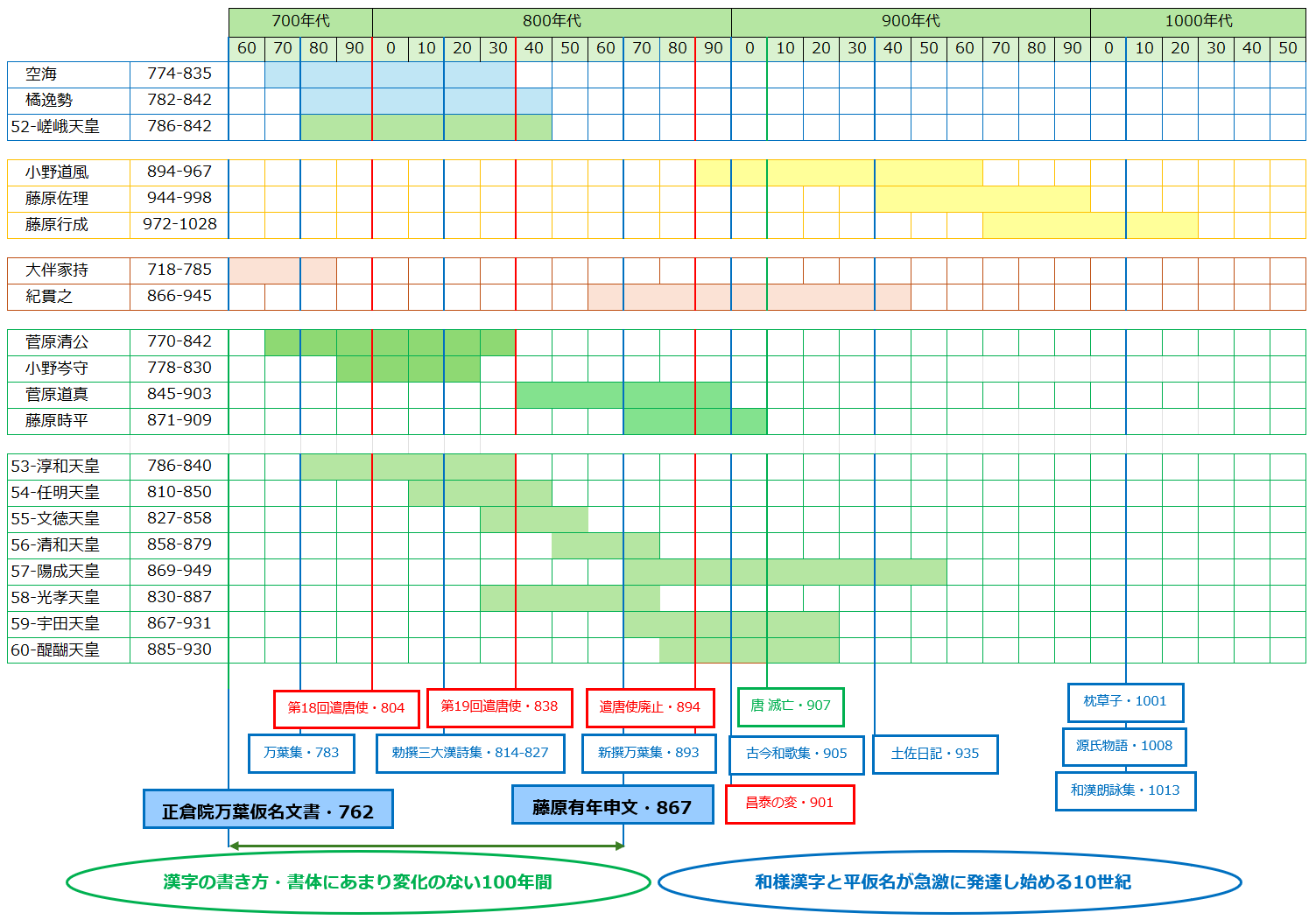

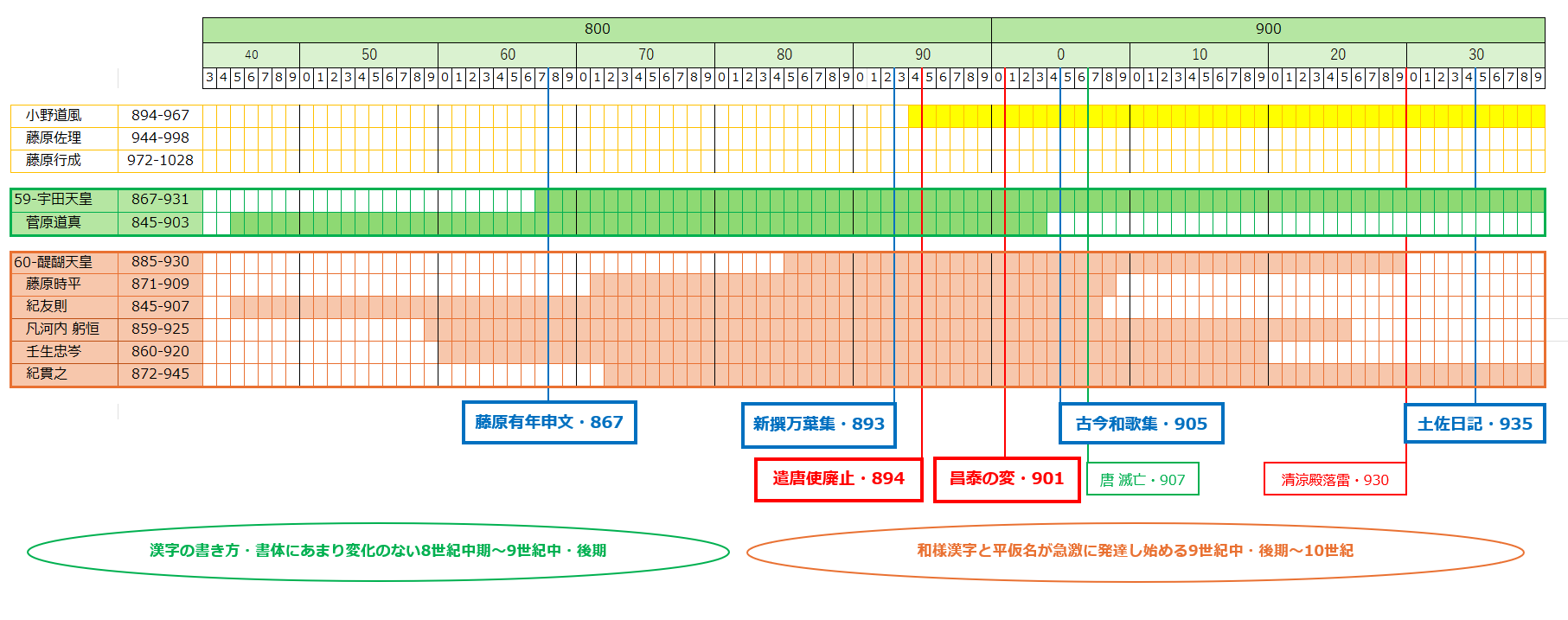

以前(No.33桜すぎても「孫文のいた頃」)で述べましたが、三筆の「雑体書」辺りから、漢字の書き方に自由さを見いだし、大陸とは「少し違う書き方」が現れだしました。そして前回(No.34花橘咲く「孫文のいた頃」)では、「正倉院文書・762年」と「讃岐国解司申文・867年」の100年間に「漢字の書き様、平仮名」の変化はあまりみられず、その後「10世紀に入ると「平仮名」は急速な勢いで発達する。(小池清治『日本語はいかにつくられたか?』1989年・筑摩書房)」ことを見ました。(下図参照)

「文書処理の合理化(早く書く)」や「外国語(漢文)とは異なり気持ちを込められる」という理由に基づいた「平仮名の発達」を確認して、少し先行して、いわゆる「変体仮名」にまで話を進めました。そしてその「平仮名の発達」と同時期に進行していった「文字・漢字の書き方」における「三蹟の役割」と、その前にほぼ同時期に進行していた成立時期がわずか12年しか異ならない『新撰和歌集』と『古今和歌集』が出現するのですが、その前に、時代を「三筆」に戻して、文学史の視点から、その出現を準備した「国風暗黒時代・唐風謳歌時代」について考えてみたいと思います。

◆国風黎明期の勅撰三大漢詩集(三筆の時代)

このところ石川九楊の著作をたよりに、「平仮名」の発明について考えてきました。ただ、少し「文字」に集中し過ぎたので、その文字で書かれた、その時代の「文学」についても少し、振り返ってみたいと思います。

「国風暗黒時代・唐風謳歌時代」という「国文学史用語」があります。「白村江の戦い・663年」以降、急速に倭国から日本国への独立意識を強め、その独立意識の流れのなかで、『古事記・712年』、『日本書紀・720年』、『万葉集・783年』等「国風・和風」の作品が成立していきます。(No.27 菊 咲くころも「孫文のいた頃」~No.30 立春まぢかき「孫文のいた頃」参照)一方、その後、朝鮮半島、中国大陸からの侵略のおそれも薄くなり、遣唐使による唐風の文化の移入・受入れが盛んになった、9世紀頃を「国風暗黒時代」と呼ぶわけです。ちょうど上記の図での「漢字の書き方、書体にあまり変化の無い100年間」の辺りのことです。個人的には「暗黒」という表現よりは、この時期の先に平仮名で書かれる『古今和歌集』が出現するわけですから「国風・平仮名文化黎明期」と言ってもいいのかもしれません。

「『古今集』について述べるに当たって、まず〈古今集以前〉の文学のなにがしかは説く必要がある。それはそのまま『古今集』成立以前の9世紀の文学、いわゆる〈国風暗黒時代〉、換言すれば〈漢風讃美時代〉の文学について触れることになろう。これらの文学が陰に陽に

『古今集』という勅撰歌集に投影することは確かに予想されるにしても、後出する『古今集』は、まだ混沌として名もない卵の中の黄身の如き状態であった。」

新井栄蔵『古今和歌集・新日本古典文学大系5』解説 1989年・岩波書店

この9世紀、「漢風讃美時代」の象徴のように「勅撰三大漢詩集」が成立します。

・『凌雲集・りょううんしゅう』(91首):嵯峨天皇・814年

・『文華秀麗集・ぶんかしゅうれいしゅう』(148首):嵯峨天皇・818年

・『経国集・けいこくしゅう』(1000余首):淳和(じゅんな)天皇・827年

これら以前に有名な現存最古の漢詩集『懐風藻・かいふうそう・751~752年』(116首)がありますが、勅撰詩集ではありません。従って、日本初の勅撰詩集は三筆の1人である嵯峨天皇の勅命により編纂された漢詩集『凌雲集』ということになります。『文華秀麗集』も嵯峨天皇、『経国集』は嵯峨天皇の異母弟である、その次の天皇の淳和天皇です。ここで2つの件について考えてみます。1つは勅撰詩集の意義、1つは唐文化の移入です。

◆『凌雲集』の序文と『文選』と勅撰詩集の2つの意義(①文語文の創造、②呪術の後裔としての詩)

▶『凌雲集』の序文と『文選』

凌雲集は2名の官僚、小野岑守(おののみねもり・778-830)と菅原清公(すがわらのきよきみ・770-842)(因みに岑守は小野小町の曾祖父、清公は菅原道真の祖父にあたります。)により編纂されます。

そして、小野岑守による序文冒頭の有名な「臣岑守言。魏文帝有曰〈文章者經國之大業,不朽之盛事。年壽有時而盡,榮樂止乎其身。〉」(臣、岑守言す。魏の文帝、曰へること有り。〈文章は経国の大業、不朽の盛事なり。年壽時として盡くることあり、栄楽はその身にとどまる、と。〉)の文章があります。「魏文帝」とは曹丕(そうひ・187-226)、「経国」は国を治めるの意。

この文章は『文選・もんぜん』(魏文帝・曹丕『典論』)からの引用です。『文選』は、南朝・梁(A.D.502~A.D.557)の皇族、蕭統・昭明太子(しょうとう・しょうめいたいし・501‐531年)の編纂によるアンソロジー・詞華集で、編集作業526-530年頃、全30巻、収録作品約800篇、収録作者約130名。春秋戦国時代(B.C.770~B.C.256)から南朝・梁(A.D.502~A.D.557)までの1000年ほどの間に書かれた文章を収録。隋唐以降の「科挙制度」においても「詩文作成」の模範・お手本となっていました。日本にいつ伝わったかは不明ですが、一部の研究では『日本書紀・720年』や『万葉集・783年』などにも『文選』からの影響があるとの見解もあります。

▶勅撰詩集の2つの意義 ①文語文・文語表現の創造

さて、問題はこの「文章者經國之大業,不朽之盛事。」です。学生の頃にこの一文に遭遇して、文学好きの私としては、単純に派手でカッコイイ台詞である…とくらいにしか受け取っていませんでしたが、今にして思うのは、何故?「文章が経国の大業であり,不朽の盛事である」と定義したのか、非常に気になります。単に派手な「文学・文芸は国家的にも重要であり、書かれたものは残るから永遠である」的なレトリックだけではないでしょう。考えるに、結論から言えば、この「文章」とは当然のことなのですが「文語文」のことです。「文字」が発明され、それを使用して「文章」を作成しますが、古代、達意(論理的で誰にでも理解できる)、叙事・叙情、さらに複雑な形而上的事柄を共有できる文章を創造すること、これは実は大変な作業だったはずです。未だに我々は幼少の頃から、母国語でありながらその母国語の作文の練習をして、その訓練の上に、ようやく「叙事・叙情・達意の文章」が書けるようになるわけです。(No.28 凩吹くころでも「孫文のいた頃」参照)その「文語文」を習得するには、先ず、立派な先達の文章・古典、を読んで真似をするところから始まります。当時の中国では1000年に渡る、古代の天才達の文章を集めて、それを手本として「文章作成の訓練」を営々としていたわけです。一方、日本においては、まして外国語である「漢文」の「漢字」を使用して、「日本語文語文」を創造してきたのですから、当時の人々の苦労は大変なものであったでしょう。文字通り、1000年の歴史を持つ大陸の文章にくらべれば、昨日今日、文字を覚えたばかりの日本では、先ず「漢文・外国語」の「文語文」を学習し、模倣し、それから日本語文語文へと、輪を掛けて大変なものであったはずであり、文字通り「文章者經國之大業,不朽之盛事。」であったことでしょう。或る意味、その努力がそれから更に1200年後の今も続いています。勿論、この最初の勅撰詩集は「漢詩集」であり、まだ外国語を使って詩を模倣する「和語黎明期」ではあったわけですが…。そして、我々の現在の日常に引き付けて「文語作成」の方法とその苦労、努力を表現すれば下記になります。

「しかし文章上達の秘訣はただ一つしかない。あるいは、そのただ一つが要諦であつて、他はことごとく枝葉末節にすぎない。当然わたしはまづ肝心の一事について論じようとする。とものものしく構えたあとで、秘訣とは何のことはない、名文を読むことだと言えば、人は拍子抜けして、馬鹿にするなとつぶやくかもしれない。そんな迂遠な話では困ると嘆く向きもあらう。だがわたしは大まじめだし、迂遠であろうとなかろうと、とにかくこれしか道はないのである。観念するしかない。作文の極意はただ名文に接し名文に親しむこと、それに盡きる。事実、古来の名文家はみなさうすることによって文章に秀でたので、この場合、例外はまつたくなかつたとわたしは信じてゐる。」

丸谷才一『文章読本』第2章・名文を読め 1977年・中央公論社

そして、当時、「手本にすべき日本語の名文」はどこにも存在していませんでした。そういえば、No.28 凩吹くころでも「孫文のいた頃」で同じことを語っていました…。

「初めて文字で何かを記す場合、歌、詩等は、定型もありその思いを言葉にすることは、言葉を写すという意味で、比較的文字で表記しやすく(口語をそのまま表記)、それから〈叙事、叙情〉さらに〈抽象的な記述〉へと発達したのでしょう。現在でも〈文章を書くこと〉については、小学生から大人に至るまで大変な訓練が必要なことは自明なことです。

「文章日本語についてふれたい。世界のどの地域でもまず詩が発達した。文章のほうはずっと遅れた。日本でも同様で、和歌がまず発達し、日本語としての文章語は遅れた。奈良・平安を通じ、公文書の文章は外国語(漢文)を借用してきたのである。その理由は、単に文章語が未熟だったことによる。」

司馬遼太郎「この国のかたち」第2巻-35「十三世紀の文章語」(1993年・文春文庫)

後世になればなるほど「お手本・文芸作品」が逐次、著わされて、自分の好みでその文章をお手本(表現の仕方の)として、スタイル・文体を、模倣して自分の文章を研鑽することができますが、それが無い時代、〈漢語・外国語の文体を基にして和語の文体を創造する〉苦労は大変なものであったことでしょう。」

因みに、この『文選』には、現代の日本の高校で学習したりもする、曹丕の『典論』、屈原『離騒』、諸葛孔明『出師表』、漢武帝『秋風辞』、陶淵明『帰去来兮辞』等、多々収録され、この『文選』出典の熟語も数多くあり、今も我々が日常使用している「英雄、栄華、炎上、解散、禍福、家門、岩石、奇怪、行事、凶器、金銀、経営、軽重、形骸、権威、賢人、光陰、後悔、功臣、故郷、国家、国王、国土、国威、虎口、骨髄、骨肉、夫婦、父子、天罰、天子、天地、元気、学校、娯楽、万国、主人、貴賤、感激、疲弊…等々(佐藤喜代治『漢語漢字の研究』明治書院 1998年)―Wikipedia」などがあります。

▶勅撰詩集の2つの意義 ②呪術の後裔としての詩

そしてもう一つ、実はこの「呪詞・呪術の後裔」としての「詩」が時代的には先にありました。こちらを後にしてしまったのは、自然への信仰心・畏敬が薄くなった現代のせいかもしれません。

「歌謡(詩)はもと神にはたらきかけ、神と交渉する方法として起こったものである。人が抒情的な要求をもち、その表現の方法としての文学の形式を必要とするようになるのには、まず人びとが自由な抒情の主体として解放されることが必要であった。人びとがそれまで従属していた原始的な諸信仰の呪縛から離脱することが前提となる。しかし現実には、人びとがそれらの神々から解放されたとき、そこにはすでに神に代わる新しい権威があった。それはすでに領主化し貴族化した氏族の族長であった。かれらは、その独占する祭祀権のもとに、神の媒介者として氏族共同体の全体を支配する地位にあった。人びとはその祭祀に参加して、領主の奉ずる祖神や神々を祀り、また現人神としての領主を賛頌した。このようにして、神を祀る文学であった呪詞的な原始の歌謡は、やがて新しい共同体の中でその古代歌謡の世界を展開していくのである。」

白川静「詩経‐中国の古代歌謡」1970年・中公新書

古代、本来、呪術的な意味をもった「漢字・文字」であり、「歌謡・詩」ですが、その「詩」を、天皇(神の媒介者)が率先して、先ず、日本文字の元となった漢字を使用して、中国語(漢語)の漢詩集を編纂したわけです。最初の勅撰詩集が漢詩集であった、ということは、或る意味、日本語の成立過程がよく理解できる、大変意味深いものであると思います。そして、その後、和歌、日本語文語の詞華集を編纂していくことになります。

「共同体の歌謡」を仕切ったのは、かつては神であり、それが「神の媒介者・氏族の族長」に代わり、「勅撰詩集」に繋がっていきます。白川静はここでは「神からの解放」と表現していますが、別の言い方をすれば「古代共同体の呪詞」が「新しい別の共同体の呪詞」に移ったということであり、我々人間は、どこかの「共同体文化の呪詞」の中でしか生きられず、それは否定的な意味ではなく、それは自分を涵養・育ててくれた繭のようなものであり、遠い感謝・畏敬の念がわいてきます。まあ、それを「文化」といい「人間の生活」というのでしょう。ただ、強いて言えば、あらゆる「芸術(文字系、視覚系、音楽系)的試み」は、その文化を基にして、しかもそれを逸脱しようとする跳躍ではあると思いますが…話がそれるので話を戻します。上記と同じことを別の方向から語れば下記になるかと思います。(前半は中国語と比較して論理性の弱い日本語と中国語の比較になっていますが…敢えてこの部分も引用しておきます。)

「だが、ほぼ中国語と対応するだけの語彙と文体をもつに至ったと考えられる日本語は、残念ながら詩(和歌)の分野に特化している。詩の分野においてのみ、中国語に匹敵するほどに格別に豊かな表現力をもつ日本語が生れた。これにひきかえ政治や思想言語の分野においては、〈詩歌会〉に相当するような中国語の習熟と、孤島語(当時の日本語)の再編と新造の訓練がなかったために貧弱であり、また膠着力の強い生活言語の分野においては、もとより中国語との相克は弱く、無文字的素朴な表現力のまま残された。この政治・思想語と生活語の素朴さの克服が、現在もなお、日本語と日本文化の課題でありづづけている。このように(後に語りますが、ここで『和漢朗詠集・1013年』を例にあげています。)、詩と詩語の感受性に特に敏感で豊かな日本語が形成された。

たとえば、日本人が四季に敏感であるといわれるのは、この詩語と詩への感受性に富んだ日本語の構造によってもたらされるものであり、日本人が生理的、遺伝子的に四季過敏症であるわけでもない。まして日本が世界で特別に四季の自然が美しいというわけでもない。もし日本の四季が相当に美しいとすれば、詩語と詩に特化した日本語を生きた先人たちが、その言語のありように導かれて美しい自然を鍛え、つくり上げていったからである。四季の美も、つまりは言語のなせるわざなのである。」

石川九楊『書の宇宙・11‐受容から変容へ(三蹟)』1997年・二玄社

そして、続いて石川九楊は勅撰詩集について下記のように言及します。

「この、詩的言語に特化した日本語を司るのが天皇である。文字中心言語の東アジアでは、〈言語=文字〉を支配する存在が皇帝たる資格を持つ。その意味で、1000年以前の中国時代や疑似中国時代の王や天皇は別として、1000年以降の日本誕生以降の天皇もまた、単に政治的に実権のない虚の存在であるのではなく、詩的言語である二重言語・日本語を和歌集などの勅撰などによって支配するという点においては政治的実権を有し、帝王たる資格を備えている。形骸化しているとはいえ、現在もなお年頭に歌会始を天皇が主宰するのは、その名残である。」

同上

上記で「1000年以前の中国時代や疑似中国時代」、「1000年以降の日本誕生」という表現をしていますが、この「中国時代や疑似中国時代」を別の言い方をすれば「日本誕生黎明期」になります。

◆「唐文化」への憧憬と日本文化への浸透(「重陽節・菊」を例に)

「漢字の書き方」に少しづつ変化の見え始めたはずの「三筆」時代ですが、表面上は「漢・唐風」全盛期で、そのエネルギーの中心が嵯峨天皇の唐への強い憧憬でした。『凌雲集』の嵯峨天皇御製の漢詩を1つ例にあげて考えてみます。詩の詳細解説は省きますが、「神泉苑」という平安京大内裏に接して造営された禁苑(天皇のための庭園)で、嵯峨天皇が家臣達を招いて「重陽の節句」の宴を催したという詩です。

重陽節神泉苑賜宴群臣、勒空通風同 重陽の節に神泉苑に宴を群臣に賜ひ、空通風同を勒(ろく)す

登臨初九日 登臨、初九日

霽色敞秋空 霽色、秋空蔽ふ

樹聽寒蟬斷 樹聴、寒蟬絶え

雲征遠雁通 雲征、遠雁通ふ

晚蘂猶含露 晩蘂、猶露を含み

衰枝不裊風 衰枝、風裊(たお)やかならず

延祥盈把菊 延祥、菊を盈(みた)し把(と)れば

高宴古今同 高宴、古今同じ

*「書き下し文」に極力、助詞を省いてみました。ほぼ漢文脈で理解できます。

この詩を挙げた理由は「9月9日の重陽の行事」が描かれているからです。王維(699-759)の『九月九日憶山東兄弟』、李白(701-762)の『九月十日即事』や杜甫(712-770)の『登高』等に題材としても扱われている、唐で一般に行われていたその行事に倣って、日本の宮中でも盛んにおこなわれるようになります。

重陽(ちょうよう)の節句:五節句の一つで、旧暦の9月9日のこと。後漢(西暦25年)以前の文献で確認されている。日本では旧暦では菊が咲く季節であることから菊の節句とも呼ばれる。中国では祖先の墓を訪れて敬意を払う日である。邪気を払い長寿を願って、菊の花を飾ったり、菊の花びらを浮かべた酒を酌み交わして祝った。また前夜、菊に綿をおいて、露を染ませ、身体をぬぐうなどの習慣があった。上記の菊を使った習慣の他に、呉茱萸(ゴシュユ)の実を入れた袋を肘に下げたり、郊外の丘など高い場所へピクニックに出掛け遠くを見る行事(登高)が行われた。陰陽思想では奇数は陽の数であり、陽数の極である9が重なる日であることから「重陽」と呼ばれる。奇数の重なる月日は陽の気が強すぎるため不吉とされ、それを払う行事として節句が行なわれていた。9は1桁の数のうち最大の「陽」であり、特に負担の大きい節句と考えられていた。後、陽の重なりを吉祥とする考えに転じ、祝い事となったものである。―Wikipedia

そもそも『万葉集』に「菊」は登場しません。「菊」は、いつのころか、それ以降に大陸からもたらされた外来種です。「菊」に訓読みは存在せず、「キク」は音読みです。現代中国語での発音は「jú」ですが、調べると、果たして中国語中古音では「kɨuk̚」と発音したようです。夏目漱石の『草枕』にも引用されている、六朝時代の詩人、陶淵明(365-427)の有名な詩『飲酒』の一節「菊を採る東籬の下、悠然として南山を見る」にも登場して、大陸では極めてポピュラーな、象徴的な花であったのでしょう。

それでは、一体、日本国の象徴、萬世一系の天皇家の御紋は何故?菊なのか?と反射的に思われた方もいらっしゃるでしょう。天皇家と「菊」が密接になるのは、後鳥羽院(1180-1239)の頃からで、さまざまなエピソードがありますが、(また遠く中東地域に由来する説まであるようです…が)ここでは割愛します。後鳥羽院は「菊」を大変好み、「菊」を自らの「印」とし、その後の天皇もそれに倣い、それによって天皇家の「印・紋」となったようです。この才能溢れ、興味極めて多岐にわたる天皇は第1級の歌人でもあり藤原定家(1162-1241)に『新古今和歌集(1205年頃)』を編纂させ、日本刀(菊御作)まで自ら鍛造し、承久の乱・1221年(丸谷才一はこれを「おそらく世界史におけるただ1つの文化的反乱」と定義します)を引き起こす超個性的天才です。(後鳥羽院については語りたいことはたくさんあり、後に『新古今和歌』辺りでふれたいと思いますが、ここでは「菊」の縁だけでの登場で我慢します。)

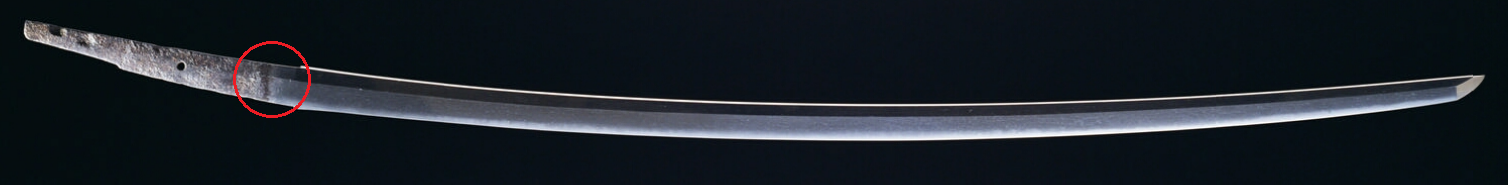

太刀『菊御作・きくごさく』重要文化財 京都国立博物館蔵

太刀『菊御作・きくごさく』重要文化財 京都国立博物館蔵

〇 個所、かすかに菊の模様が見えます。「後鳥羽上皇が承久の変に至る際、士気を鼓舞するために、みずから鍛造し茎(なかご)に菊花紋を刻んだとされるもので、「菊御作」と呼ばれる。作刀にあたって相鎚を勤めたのが、月番を定めて諸国から呼び寄せられた御番鍛冶の名工で、これには朝廷と深い関係にあった山城・備前・備中の刀工たちが主として選ばれている。この太刀にもそれぞれの作風が見受けられるが、総体としては山城の特色が強い。」(e国宝-国立文化財機構所蔵 国宝・重要文化財)

因みに、現在の皇室の御紋は「十六八重表菊・じゅうろくやえおもてぎく」で右は日本国パスポートにある「十六一重表菊・じゅうろくひとえおもてぎく」です。

私が後鳥羽院や日本刀が好きなのでつい話が脱線してしまいました。

しかし、それにしても、たった「菊」ひとつだけとっても、何冊もの本になるほどの内容を持つ、中国と日本の深い縁・関係を思いやるべきでしょう。

◆『新撰万葉集』893年

さて、「重陽節」を例に「漢・唐風讃美時代」と1200年後の現代にまで続く様々な影響を見て、ようやく『新撰万葉集』にまでたどり着きました。最後の勅撰漢詩集『経国集』(827)から66年後のことです。

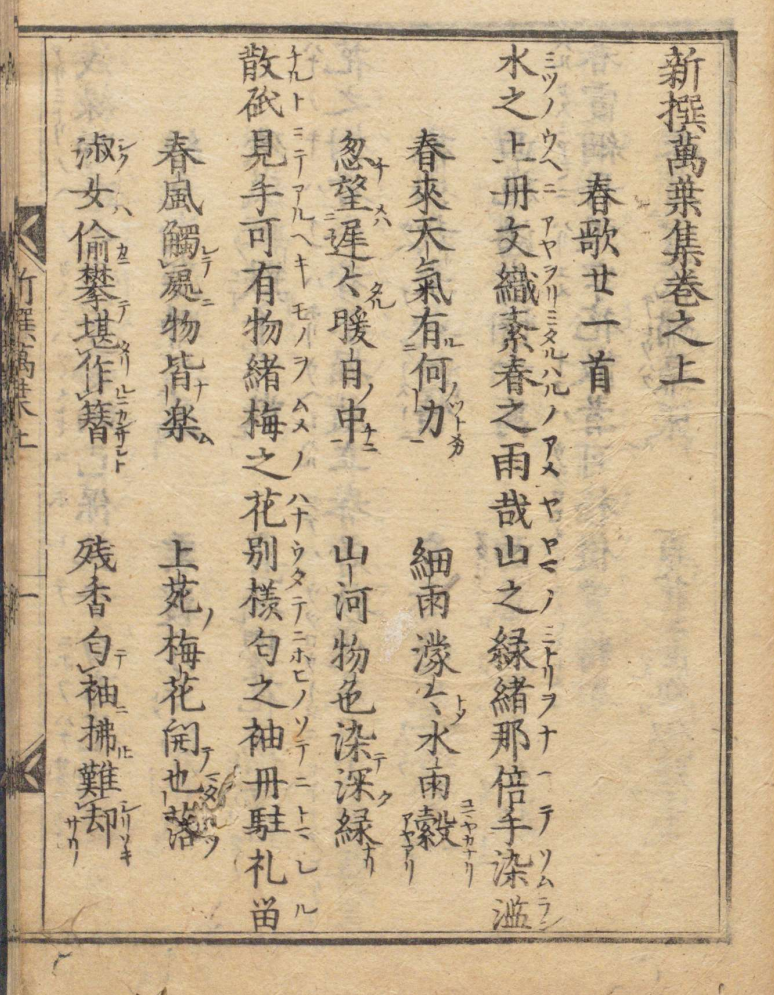

そもそも『新撰万葉集』はあまりなじみがないですが、菅原道真が編んだという私撰詩集で真仮名で表記した「歌」とそれに対応する漢詩(七言絶句)が添えられています。そして、日本初、その後の範となる「春・夏・秋・冬・恋」の分類分けがされています。(因みに勅撰漢詩集での分類は『文選』を参考にした、遊覧・宴集・餞別・贈答、等でした。)

『新撰万葉集』の冒頭、春の「歌」2首とそれに対応する七言絶句2首。寛文7年(1667)、江戸初期で、すでに木版印刷されています。― 国立公文書館デジタルアーカイブ 昌平坂学問所 旧蔵

念のために、活字にすると下記です。

「新撰万葉集巻之上

春歌廿一首

水之上 丹文織紊 春之雨哉 山之緑緒 那倍手染濫

春来天気有何力 細雨濛濛水面穀

忽忘遲遲暖日中 山河物色染深緑

散砥見手 可有物緒 梅之花 別樣匂之 袖丹駐禮留

春風觸處物皆楽 上苑梅花開也落

淑女偷攀堪作簪 残香勾袖拂難卻」

「・みつのうへに あやおりみたる はるのあめや やまのみとりを なへてそむらむ

水の上に 綾織りみたる 春の雨や 山の緑を なべて 染むらむ

・春来たりて天の気に何れの力(つとめ)か有る 細雨濛濛にして水面は穀(よろし)く

忽に忘る遲遲暖日の中 山河は物の色を染め緑深し

・ちるとみて あるへきものを うめのはな うたてにほひの そてにとまれる

散るとみて あるべきものを 梅の花 うたて匂ひの 袖に留まれる

・春風は處の物に觸れ皆楽しく 上苑の梅花は開(さ)きて落(ち)り、

淑女は偷(ひそやか)に攀りて簪を作すに堪(もち)ひ 残香は袖に勾ひて拂へども卻(のぞ)き難たし」

goo blog『竹取翁と万葉集のお勉強』より

まさに「漢字」だけで表記した、しかし和漢の混淆表記です。この『新撰万葉集』(893)の120年後に出る藤原公任(966-1041)の『和漢朗詠集』(1013)の片鱗が窺えますが決定的な違いが「万葉歌」の部分が「平仮名」ではなく「真仮名」表記したことでした。この点について小池清治は興味深いコメントをしています。

「道真の採用した表記法は「音仮名」「訓仮名」「正訓」等を用いた『万葉集』のそれと大差ないものである。これは、漢詩と対にして記載する上でバランスを考えて採られた措置とも思われるが、それよりも希代の碩学、菅原道真にとっては、和歌(万葉歌)を平仮名で書くなどということは考えられなかったことであったためではなかろうか。-中略- 道真は延喜3年(903)、九州の大宰府にて、59歳で没している。『古今和歌集・905』が撰進される2年前のことであった。もし、彼が失脚(昌泰の変・901)せずに、この最初の(和歌)勅撰集を撰進したとするならば、私たちは、今見る形の『古今和歌集』を目にすることは出来なかったに違いない。その意味で道真の失脚という政治的事件は日本語の歴史にも深くかかわっているのである。今なっては、確認のしようもないが、状況証拠から判断すると、醍醐天皇(885-930)および藤原時平(ライバルであった道真を讒言により失脚させる・871-909)たち側近は、道真なら実現したであろう『続万葉集』を想定して、それとは正反対の『古今和歌集』を少壮の官僚たちに期待し、その表記は新しく成立しつつあった、日本語の文字・平仮名を用いよと命じたのかもしれない。いや、「命じた」「命じない」の問題ではない。醍醐天皇、藤原時平等の功績は、そのように直接的なところに求めなくともよい。明るく進取の気性に富んだ時代機運を醸成したということ、新しい試みを許す自由闊達な空気を作ったことに求めたほうがより真実に近いのであろう。」

小池清治『日本語はいかにつくられたか?』1989年・筑摩書房)

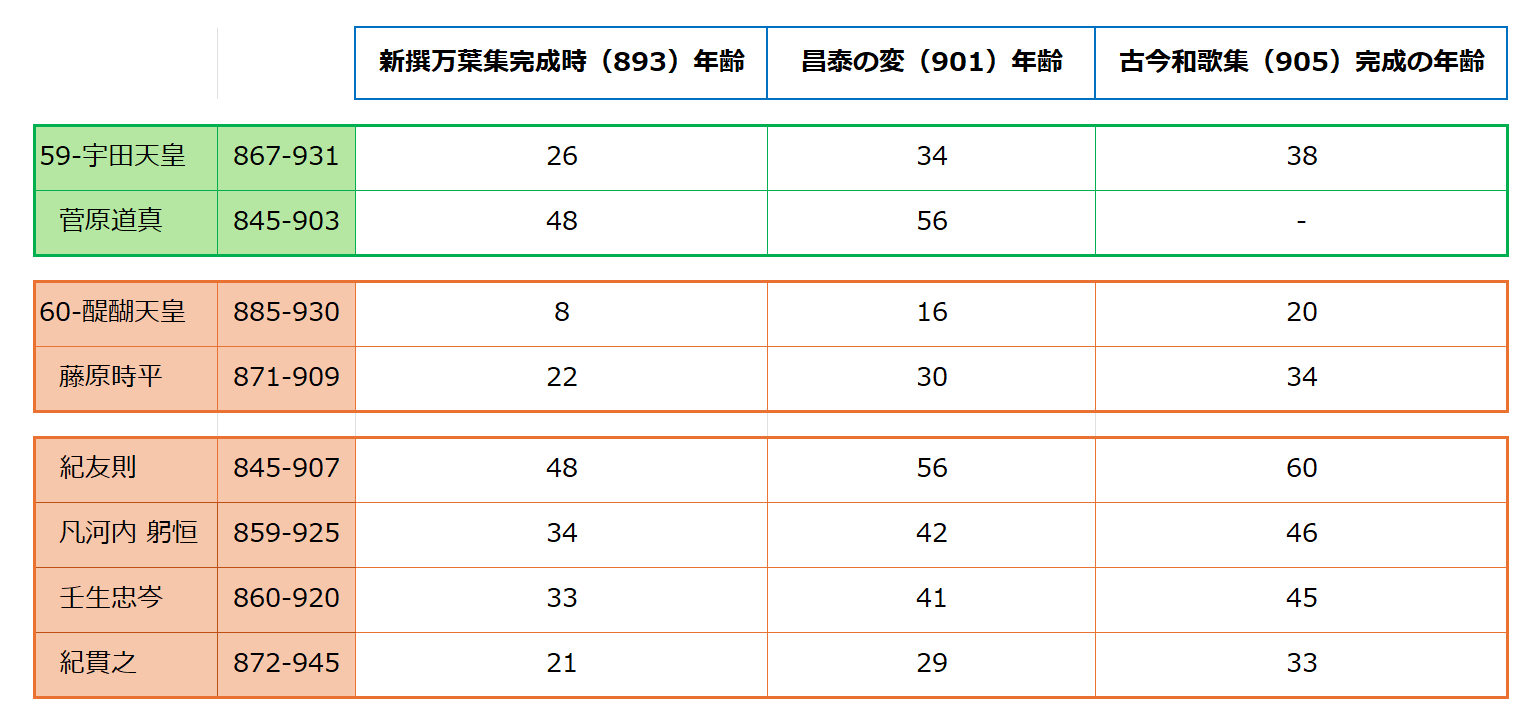

目盛りを1年単位にしました。■(緑)旧勢力『新撰万葉集』(菅原道真・宇田天皇)、■(橙)新勢力『古今和歌集』(醍醐天皇・藤原時平・古今和歌集編纂者4名)、■(黄色)「三蹟」は小野道風が生れたばかりで、藤原佐理や藤原行成が生れるのは40年も70年も後のことです。

目盛りを1年単位にしました。■(緑)旧勢力『新撰万葉集』(菅原道真・宇田天皇)、■(橙)新勢力『古今和歌集』(醍醐天皇・藤原時平・古今和歌集編纂者4名)、■(黄色)「三蹟」は小野道風が生れたばかりで、藤原佐理や藤原行成が生れるのは40年も70年も後のことです。

現代の一般常識、説話的には、天神様として祀られている菅原道真に対して、藤原時平はその道真を天皇への讒言により左遷させた(昌泰の変)中心人物で極悪人、天神様・道真の祟りにより道真の死後、数年にして39歳で死去、ということになっています。まあ、そんな、個人的な?権力闘争・軋轢?的な面もあったのかもしれませんが、実際、時平は「延喜の治」と呼ばれる、律令制から、王朝国家体制への移行に向けて改革を行った有能な官僚の面もあったようです。いつの時代、どんな組織でもジェネレーションギャップ、世代の新旧交代ということは大変重要な問題でしょう。

上記の図が細かすぎたので、出来事当時のそれぞれの年齢を考えてみました。下4名が『古今和歌集』の編纂者です。

菅原道真の失脚がなければ、当然アカデミズムの権威・権化である道真が中心となって「漢字表記」の『続万葉集』が編纂され、「仮名表記」の『古今和歌集』は無かった…、という小池清治の推察は大変興味深いものです。道真と時平の年齢差は26歳、『古今和歌集』のあの有名な「仮名序」を草するのが一番年少、道真とは27歳違い、30歳そこそこの青年、紀貫之です。(因みにこの篇者最年長の紀友則は貫之の従兄に当たります。)そして彼の『土佐日記』発表はこれから30年後のことです。

さて、今回、冒頭では「平仮名の発明」を追っていたのですが、文学史に話が飛んでしまい、その流れである「三蹟」、「和様漢字」に到りませんでした。ただ、この辺りから「文学作品」がどんどん出現するので、そちらも多少意識しながら、もう少し「平仮名の発明」について考えていきたいと思っています。

以上

2024年5月

追記:▶讃岐国府跡 ③

さて前回の「追記」で「讃岐国府・跡」はそのおかれた8世紀頃の盛唐の詩人達を想い、また偶然ながら、この辺りがその唐の都・長安を同緯度であることを発見しました。

・坂出市「讃岐国府跡の碑」: 北緯34度17分、

・西安市(長安)「慈恩寺・大雁塔」:北緯34度13分

・奈良市「平城京歴史公園・朱雀門」:北緯34度41分、

・善通寺市「善通寺」: 北緯34度13分

・西安市(長安)「青龍寺」: 北緯34度14分

・和歌山県「高野山金剛峯寺」: 北緯34度12分

「慈恩寺・大雁塔」は玄奘三蔵が652年に建立、インドから将来した経典を収めた塔です。「善通寺」は空海生誕の地であり「青龍寺」は空海が修行し灌頂(かんじょう)を受けた寺で「高野山金剛峯寺」には空海の御廟があります。この緯度での1分の距離は1500メートルくらいです。

No.34 花橘咲く「孫文のいた頃」追記

今回は、やはりこの「北緯34度17分」そして「東経133度55分」あたりの国府跡付近の土地の持つ不思議な偶然について語りたいと思います。

菅原道真(845-903)が讃岐国司として赴任していたのは886-890の4年間、彼が41~45歳の時です。大宰府に左遷される「昌泰の変」は901、56歳の時です。そして2年後に大宰府で没します。

さて、時代は飛び、それから250年程後のこと、京都で「保元の乱」(ほうげんのらん・1156)が起こります。朝廷が後白河天皇(1127-1192)方と崇徳上皇(1119-1164)方に分かれ、争った政変で、崇徳上皇は敗れ讃岐に配流されます。歴史的には、この政争において、双方とも「武士」という「軍事力」同士が戦い、次いでわずか4年後に起こる「平治の乱」(へいじのらん・1160)で平清盛(1118-1181)が出現し、「武力=権力」という実権を握り、以降、幕末までの700年に渡る武家政権が始まります。その後の歴史はともかく、この「崇徳上皇の配流先」が「讃岐国府跡」付近です。

崇徳上皇と後白河法皇との政争詳細ははぶきますが、政敵・後白河法皇は源頼朝(1147-1199)をして「日の本一の大天狗」といわしめた権謀術数の塊のような天皇で、敗れた崇徳上皇はこの後白河法皇と天皇家を末代まで呪い…「日本国の大魔縁となり、皇を取って民となし、民を皇となさん」と言ったといわれています。

怨みを持って死んだり非業の死を遂げた人間が「怨霊」となって現世に祟るという考え方が極めて普通に信じられていた時代です。(因みに「御霊信仰(ごりょうしんこう)」とは、その「怨霊」を祀り鎮めて「御霊」となってもらえば、逆に平和と繁栄をもたらす、という考え方です。)

そして、「日本三大怨霊(にほんさんだいおんりょう)」とされているのが、数ある怨霊の中でも、菅原道真、平将門(903-940)、崇徳上皇です。この2名がこの讃岐国府跡辺りに縁があるのも偶然なのでしょうが不思議な気がします。因みに平将門についてはNo.12 重ねて「孫文のいた頃」を参照ください。

① 讃岐国府跡

② 皷岡神社(つづみがおかじんじゃ)‐讃岐国府跡のほぼ目の前です。崇徳上皇の御所である「木の丸殿」があった場所に建立された神社です。

③ 柳田(やなぎだ)‐崇徳上皇の死因は特定されていませんが、この「柳田」で暗殺されたともいわれています。(予讃線の線路脇に石碑だけがあります)

④ 白峰御陵(しらみねごりょう)‐崇徳上皇の御陵、お墓です。長らく荒廃し江戸初期に初代高松藩主の松平頼重が修復したということです。松平頼重は水戸光圀の兄で、尊王・水戸学系だったのでしょう。

⑤ 青海神社(おおみじんじゃ)–この神社のある白峰山で崩御した崇徳上皇は荼毘にふされ、怨念の煙が山麓の村まで漂ってきてその煙がいつまでも残ったということで、崇徳上皇の霊を鎮めるために宮を建て、当初「煙ノ宮」と呼ばれていたということですが現在ではこの名前になっています。後に西行(1118-1190)が詣でますが、この「煙の宮」からお参りをしたということで、現在、青海神社から白峯御陵への道が「西行法師の道」と命名され観光スポットになっています。

⑥ 天皇寺(てんのうじ)‐崇徳上皇が崩御されてから荼毘にふすまでの間、殯(もがり)を行った場所。現在では「坂出市西庄町」以降が番地制になってしまっていますが、旧住所は「坂出市西庄町 字 天皇 野蘇場」でした。

さて、上記の図の説明でかなりおどろおどろしいものもありましたが、私は個人的に何故か?この3名の怨霊が大好きです。決して私が世に恨みをもっているということではないし、その無念に共感できるから、ということではありません。(逆に私はかなりluckyで恵まれていると思っています)理由はよく解りませんが、どこかに「強いものに対する憧れ」、「御霊信仰」があるのでしょうか…。

鼓岡神社(崇徳上皇の御所「木の丸殿」跡)‐讃岐国府跡の通りを隔てたほぼ向かい側にあります。2024年1月 筆写撮影

さて、このコラム追記で、武家政権を確立する平清盛や西行法師が出てきました。これほど印象の違う有名人ですが、彼らは同年で、しかも2人とも、もともと宮中警護の「北面の武士」ですから面識もあったはずです。また実際のところ定かではありませんが、西行は崇徳上皇の実の母親(待賢門院・藤原璋子〈たいけんもんいん・ふじわらのしょうし1101-1145〉)とのLove romanceもあり、それが故に彼は出家したともいわれています(『西行花伝』辻邦夫・新潮社・1995はお薦めです)。江戸期になって、上田秋成(1734-1809)は『雨月物語』(1776)の『白峰』で西行が怨霊となった崇徳上皇を叱咤する話を書きます。この辺りは、あまりに様々なエピソードがあり過ぎなのでこの辺でやめます。あ、最後に『百人一首』にもある崇徳上皇の有名な歌を一首。

瀬を早み 岩にせかるる 滝川の われても末に あはむとぞ思ふ

.svg)