国際交流・留学にすぐには役立ちそうにない教養講座㊱

ー世界に「日本が存在していてよかった」と思ってもらえる日本に…

No.36 七夕過ぎても「孫文のいた頃」

七月八日のあした

朝戸あけて ながめやすらむ たなばたは あかぬ別れの 空を恋ひつつ

『後撰和歌集』(957-959)紀貫之

◆前回まで

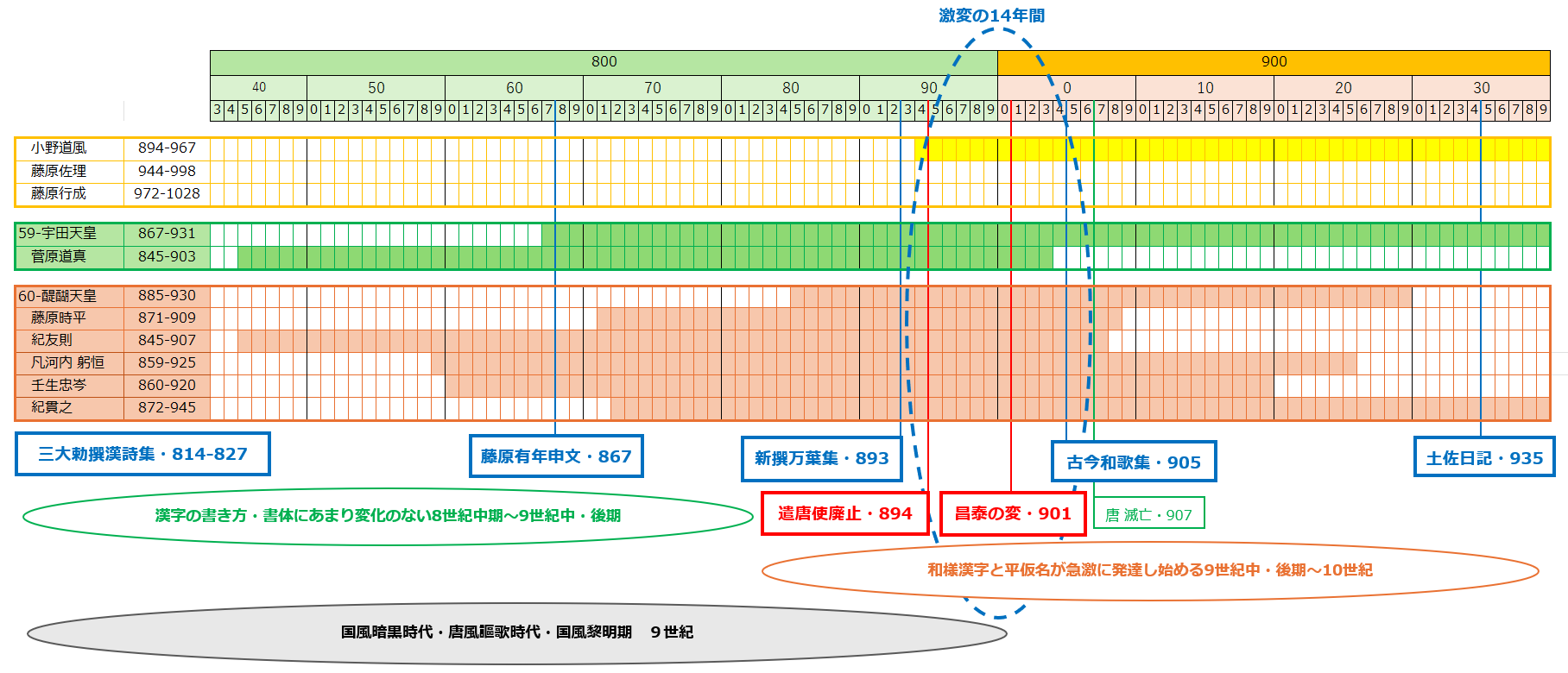

前回(No.35ホトトギス鳴く「孫文のいた頃」)では、平仮名の発明を追って「三蹟と和様漢字」を考えるはずでした。しかしその前に、国文学史の観点から9世紀の「国風暗黒時代・唐風謳歌時代」について考えてみました。つまり「三筆」の時代の、嵯峨天皇、淳和天皇の勅撰漢詩集、『凌雲集・814』、『文華秀麗集・818』、『経国集・827』と唐文化への強い憧れとその影響、唐文化の移入についてでした。

しかしそれは同時に「国風黎明期」とも見ることができ、10世紀初頭の『古今和歌集・905』を準備することになりました。そしてそこには、「旧文化・政治勢力」(菅原道真・宇田天皇)と「新文化・政治勢力」(醍醐天皇・藤原時平・古今和歌集編纂者4名)の対立に象徴され、旧勢力は文字としては漢字である真仮名を使用した『新撰万葉集・893』であり、新勢力が平仮名を使用した『古今和歌集』を登場させたのでした。

この9世紀末~10世紀初期に劇的な変化が起こりました。9世紀末に漢字(真仮名)表記の『新撰万葉集・893』と「遣唐使の廃止提言・894」、10世紀初頭に「昌泰の変(菅原道真の左遷)・901」、仮名表記の『古今和歌集・905』、「唐王朝の滅亡・907」と、900年を挟んで前後7年、わずか14年の間にこれだけの事が起こりました。小野道風1~15歳の頃です。

◆「三蹟」の役割と「和様漢字」の発達について考える

ようやく「三蹟」まで来ました。

「No.34花橘咲く孫文のいた頃」で考えましたが、「三筆」の「雑体書」辺りから、漢字の書き方に中国大陸とは違う動きが見えてきたものの、その時代の100年間に「平仮名」の変化はあまりみられず、その後「10世紀に入ると「平仮名」は急速な勢いで発達する。(同上)」ことを見て、「文書処理の合理化(早く書く)→漢字の草書化→平仮名」や「外国語(漢文)とは異なり気持ちを込められる」という理由に基づいた「平仮名の発達」を考え、先にいわゆる「変体仮名」にまで話を進めました。

さて、今回は「平仮名・和様漢字・日本の文字の発明」において「三蹟」の役割とは何であったのかを、石川九楊に沿って考えてみたいと思います。どうも或る意味、当然のことであるのかもしれませんが「平仮名の発明・発達」と「和様漢字の発生」は影響し合っているようです。

「雑体書的表現にとどまらずに、本格的に〈日本〉の書が生れるのは、「三蹟」(小野道風・藤原佐理・藤原行成)の時代に至ってからである。この三蹟の誕生によって、日本書史は中国書史との連動をまったく止め、日本書史全体の中央に、いわゆる〈和様・わよう〉とよばれる一本の背骨が貫通することになった。三蹟の時代以降、近代に至るまで〈和様〉の書は、日本書史の中央に位置しつづけたのである。」

石川九楊『書の宇宙・11‐需要から変容へ(三蹟)』1997年・二玄社

ここで石川九楊は「書家」としての慧眼から、この「三蹟」について、往時を想いながら、聊か誇らしげに「本格的に〈日本〉の書が生れる」と言う表現で、けなげな「日本文化の誕生」についての宣言をしています…(一方、「文字≒記号≒活字」と、我々が通常感覚で認識している発想からは想像しにくいことかと思います。また、致し方ないことではありますが、分野が細分化され過ぎて、「漢字の誕生」については専門外の「国文研究者」にとっても、真摯にこの漢字の書き方(文字)の変化を考えれば、目から鱗の落ちる思いではないでしょうか…そしてさらにうるさい個人的な感想としては、私が碩学を評価してもしょうがないけど、『白川静』に出会えた『石川九楊』の発見でしょう…)現時点ではまだ、様々な学者から異論もあるように思われますが、私には、非常に説得力のある意見であるかと思います。石川九楊は「本格的に〈日本〉の書が生れる」と表現していますが、正確には「〈日本〉の文字が生れる」ということでしょう。彼は更に続けます。

「ところで、〈和様〉の書(文字)とは、一般に考えられているように、日本風の書きぶりをもつ漢字(中国文字)ではなく、骨格は漢字(中国文字)を借りているものの、実体的には、もはや中国文字に後もどりすることのない非可逆性の、中国文字ではありえない日本文字 ― 日本語そのものであるところの漢字 ― にほかならない。三蹟の時代に、もはや中国語ではありえない漢語と和語からなる日本語は完璧に誕生したのである。」

同上

当然のことながら当時の「文字」とはすべて筆によって「手で書かれたもの」でした。その書き方等の変遷・変化については、実践的な書家でないと気がつけないこともたくさんあるでしょう。現代の我々は、そもそも「文字」=「活字」と、つい思っています。活字にすれば「筆の動き」はほぼ見えなくなり、例えば、和様漢字の「心」は中国漢字の「心」と区別して表現できません。残されている当時の文字は一般には「書」と認識されていますが、ここで扱っているのは「書」ではなく、「当時の新しい日本文字」です。ただ、それが「筆と墨で和紙に書かれた文字」であるため、どうしても「書・書道」の知識が必要になってきます。

「〈和様〉を漢字の日本流の書きぶりととらえるのでは、書(文字)についても、日本語についても、何ひとつ明らかにならない。漢字の書きぶりの問題に矮小化されている〈和様〉は、平仮名〈女手〉とともに日本で発明された新生日本の固有の文字であるととらえたときに、はじめて〈和様〉の安定した書きぶり、〈和様〉が西欧語や西欧思想の流入する近代まで書史の中央に君臨しつづけた理由が明らかになる。」

同上

石川九楊は大変な自信をもって、「和様漢字は平仮名(女手)と同様に日本で発明された新しい文字である」と断言しています。

「三筆」の場合、最年長の空海(774-835)と次の橘逸勢(782-842)は8歳差、そして一番若い嵯峨天皇(786-842)と橘逸勢とは4歳差で、3名は完全に同時期、互いに知り合いでした。しかし「三筆」に対比される「三蹟」では、最年長の小野道風(894-967)と次の藤原佐理(944-998)が50歳差、そして一番若い藤原行成(972-1028)と藤原佐理が28歳差で、藤原佐理だけは何とか他の2名と同じ時期といえますが、これから例をみる、小野道風の『屏風土代・びょうぶどだい・928年』、藤原佐理の『詩懐紙・しかいし・969年』は40年の差があり、藤原行成の『白氏詩巻・はくししかん・1018年』はそれから50年近くたってからの文字作品で、ほぼ100年近い期間についての話になります。ただこの「三筆」、「三蹟」という言葉は江戸期・元禄2年(1689)、貝原益軒(かいばらえきけん・1630‐1714)編の『和漢名数・わかんめいすう』に登場するのが最も古い文献であるということですが、現代にも意味を持った分類であるといえます。そして、この『白氏詩巻』の藤原行成は、『和漢朗詠集・わかんろうえいしゅう・1013』の藤原公任(ふじわらのきんとう・966-1041)や『源氏物語・1008』の紫式部(970-1031)と同時代の人間です。

それでは「和様漢字」とは何なのか?ということを念頭に「三蹟」を一人づつ見ていきましょう。

◆小野道風(894-967)『屏風土代・びょうぶどだい』928年

名前の読みは(おののとうふう or みちかぜ)両方あります。

「日本書史を紐解いていくと、突然といっていいほどに書風が一変する時期があります。それが小野道風の一連の書です。伝小野道風の「秋萩帖・あきはぎじょう」は草仮名ですが、書きぶりから見ると、すでに女手段階の草仮名になっており、女手の一変種です。」

石川九楊『説き語り 日本書史』2011年・新潮選書

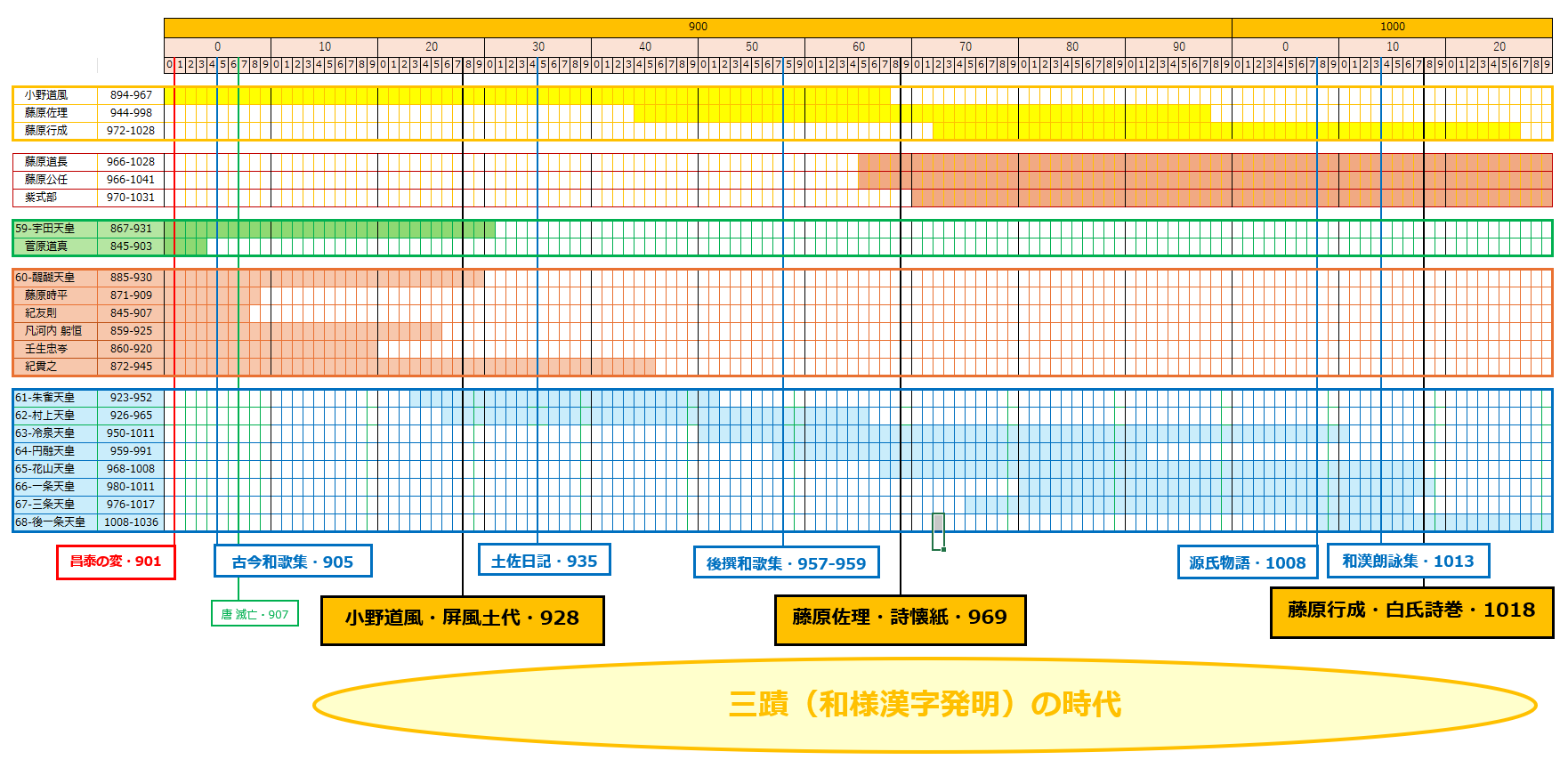

『秋萩帖・あきはぎじょう』国宝 東京国立博物館蔵 写真は「e国宝」より

「平仮名」も見てとれます。「平安時代の作品の一つで、草仮名の代表的遺品。巻子本、1巻。和歌48首と王羲之尺牘(せきとく)臨書11通が書写されている。伝称筆者は小野道風及び藤原行成。書写年代は不明だが10世紀ないしは11世紀か。」‐Wikipedia

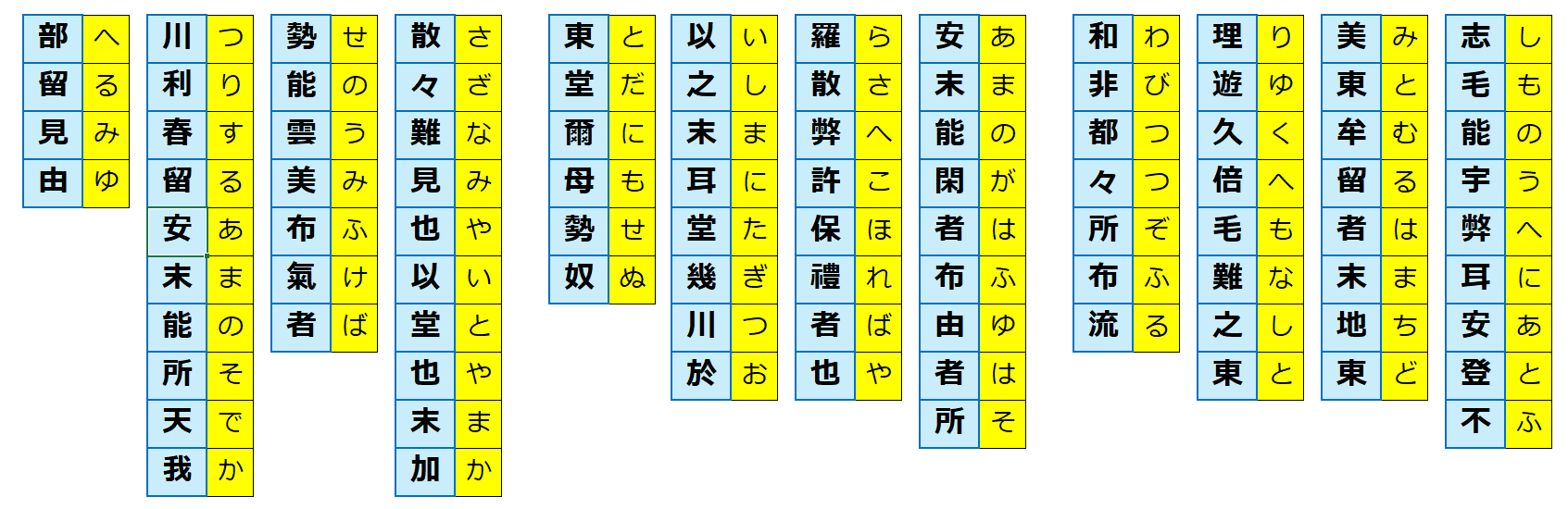

『秋萩帖』の「草仮名」の活字変換と対応する読みです。書(文字)の雰囲気がわかればよいのですが、現在の活字の何に当たる文字なのか、また何を書いているのか気になるので作成してみました。現代語訳は省略します。

上記『秋萩帖』はキャプションにもあるように作者(小野道風? 藤原行成?)、また年代も特定できませんが10~11世紀?今後の研究を待つしかありません。小野道風の年代が確かなものが『屏風土代・びょうぶどだい・928年』です。

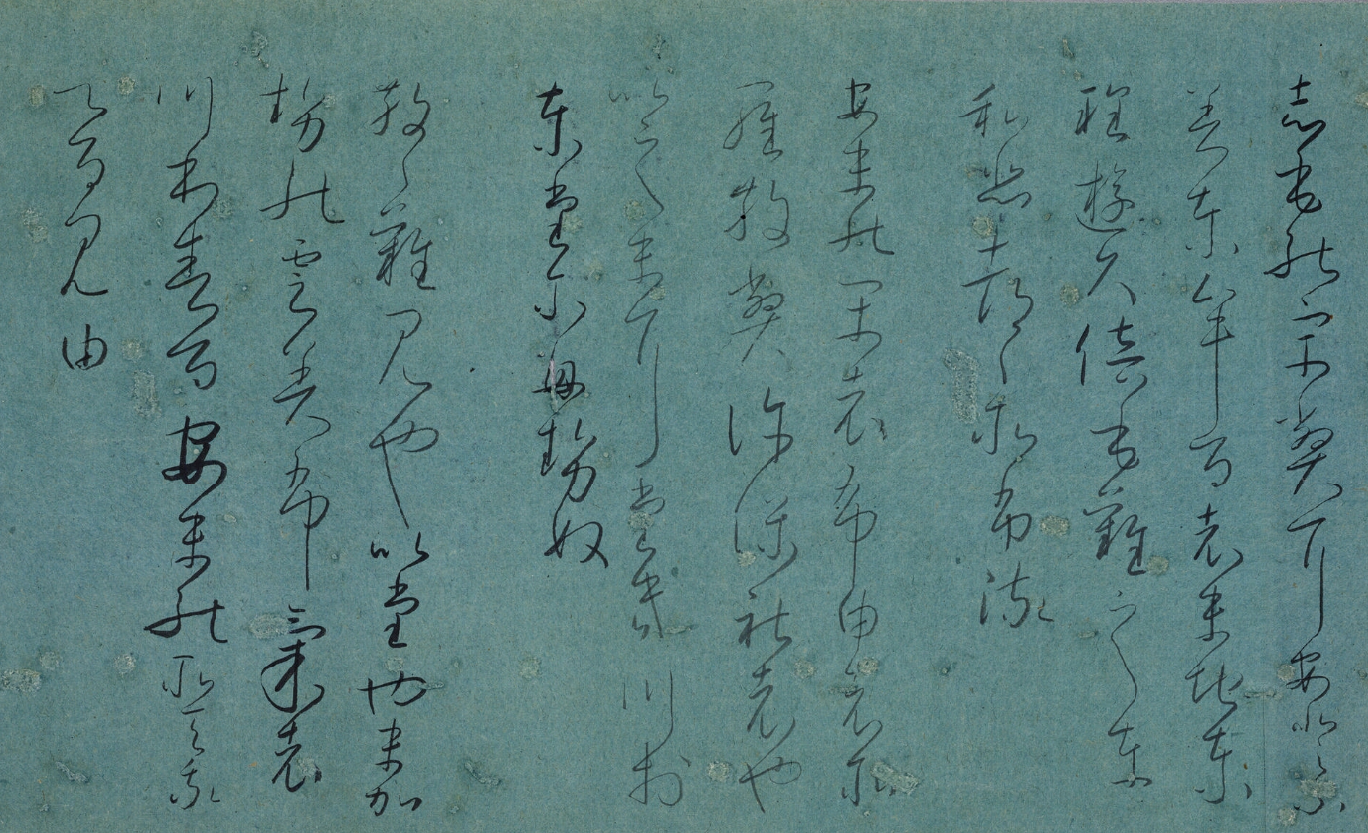

「〈和様文字・漢字〉=日本文字だとはっきり指摘できるもっとも早い例は小野道風の『屏風土代』です。これは王羲之臭をほとんど消した本格的な〈和様漢字〉の嚆矢です。しかし少し後(90年後)の〈和様漢字〉の典型だと考えられる、藤原行成の『白氏詩巻』と比べてみると、『屏風土代』では筆尖(筆先)に強い圧がかかり、重々しく雄壮に表現されていて〈和様漢字〉の完璧な誕生とまではいえません。」

同上

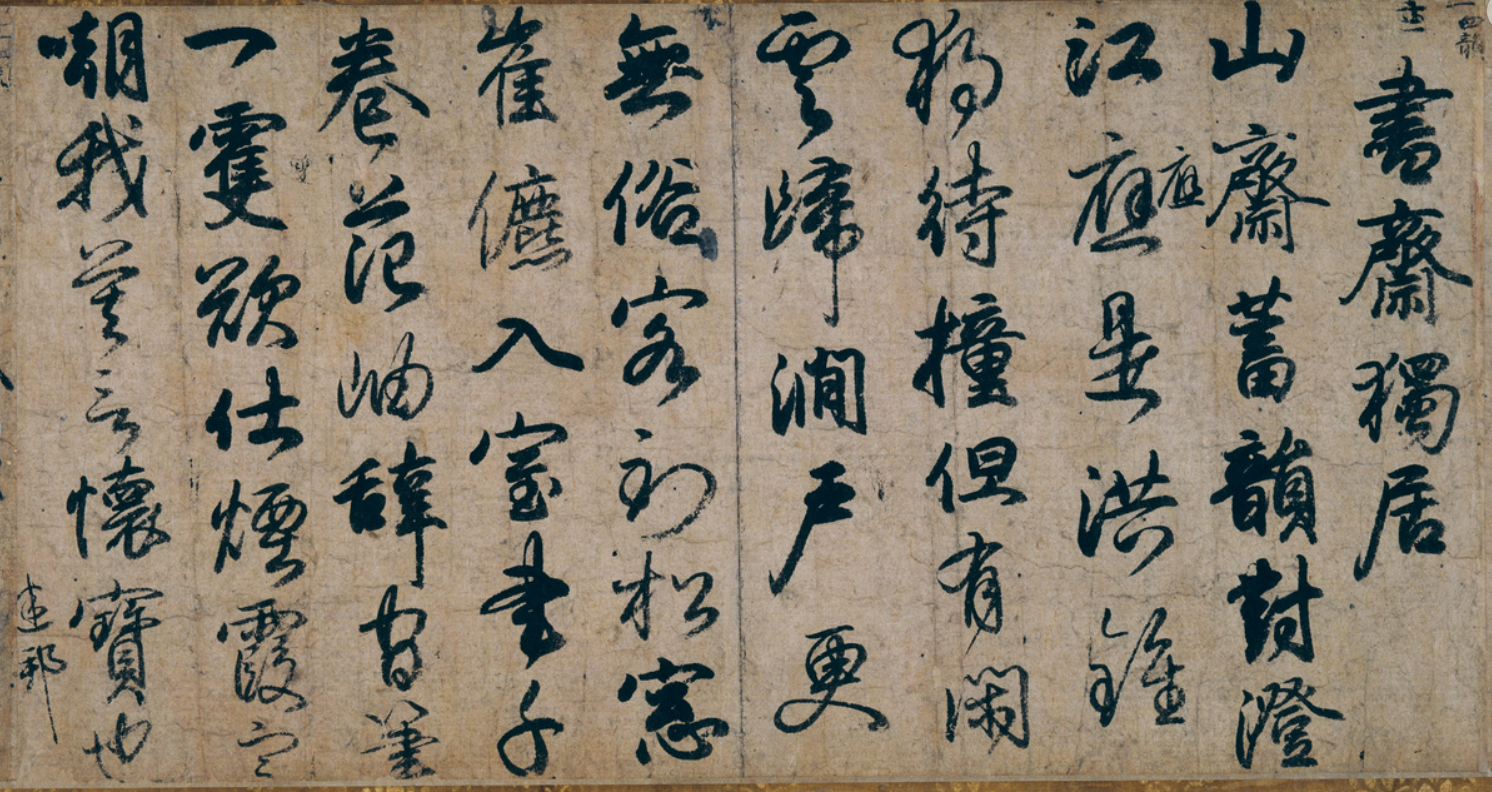

『屏風土代・びょうぶどだい・928』:醍醐天皇の勅命により小野道風が書いた屏風の下書き(土代)屏風自体は消失。国宝 皇居三の丸尚蔵館 蔵 写真は「e国宝」より

大江朝綱(おおえのあさつな・886‐958)の七言律詩。

『書斎独居』山斎蓄韻対澄江/応是洪鍾独待撞/但有閑雲帰澗戸/更無欲客到松窓/崔儦入室書千巻/范岫辞間筆一双/欲仕煙霞定嘲我/莫言懐宝也迷邦

さて、何故この書が「王羲之臭をほとんど消した本格的な〈和様漢字〉の嚆矢」なのかはひとまず置き、3蹟の筆跡を辿り、先ずそれぞれを較べてみましょう。

◆藤原佐理(944-998)『詩懐紙・しかいし』969年

上記『屏風土代』から40年程後、藤原佐理27歳の時の作品です。因みに名前の読みは(ふじわらのすけまさ or さり)両方あります。

「藤原佐理の『詩懐紙』には、三筆の影響による雑体書的表現がみられますが、その雑体書的蛇行表現に生じた抑揚を拡張して、抑と揚のリズムに主導される〈和様文字〉=日本文字の完成に向けて、さらに一歩前進しています。『屏風土代』の重厚な筆触が、その抑揚表現によって超えられたのです。」

同上

確かに、見比べてみて「『屏風土代』の重厚な筆触が、その抑揚表現によって超えられたのです。」は理解しやすいかと思います。

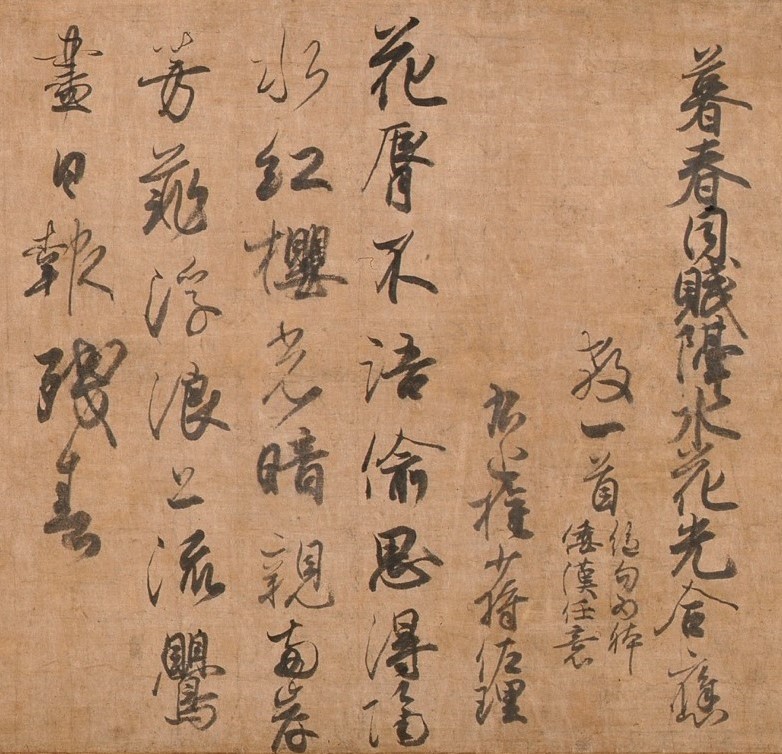

『詩懐紙・しかいし・969年』国宝 香川県立ミュージアム 蔵 写真は「e国宝」より

「懐紙」は、茶席等で今でも使う言葉ですが、この場合の「懐紙」は以下の意「書道において、今日でも、懐紙と呼ぶ用紙に、皇族・貴族らが歌会などで自らの詠歌を一定の書式に則って清書する。これを和歌懐紙と呼び、漢詩を書いたものは詩懐紙と呼ぶ。―Wikipedia」

石川九楊はまた、このように解説します。「〈隔水花光合〉という題で〈倭漢任意〉つまり日本漢詩もしくは和歌をつくる会合で、藤原佐里が揮毫した漢詩である。書線の極端な肥痩(太い細い)は、傾筆(筆を傾けて書く)の軽やかな速度感とあいまって、華やかな作品となっている。歌合せや絵合わせは、貴族の優雅な遊びのように思われているが、詩の題を掲げ、和歌や日本漢詩をつくることによって、中国語(題)に匹敵する日本漢詩(日本漢語)または和歌(和語)をつくること、つまり二重言語・日本語創造のための国家(朝廷)的営為であった。」-石川九楊『書の宇宙・11‐受容から変容へ(三蹟)』1997年・二玄社

暮春 同賦 隔水花光合 應教一首。絶句為躰 倭漢任意。右近権少將佐理。

花脣不語偸思得。隔水紅桜光暗親。両岸芳菲浮浪上。流鶯尽日報残春

◆藤原行成(972-1028)『白氏詩巻・はくししかん』1018年

上記『詩懐紙』から更に50年程後、藤原行成46歳の時の作品です。これに石川九楊は最高の賛辞をもって解説しています。名前の読みは(ふじわらこうぜい・ゆきなり)両方あります。

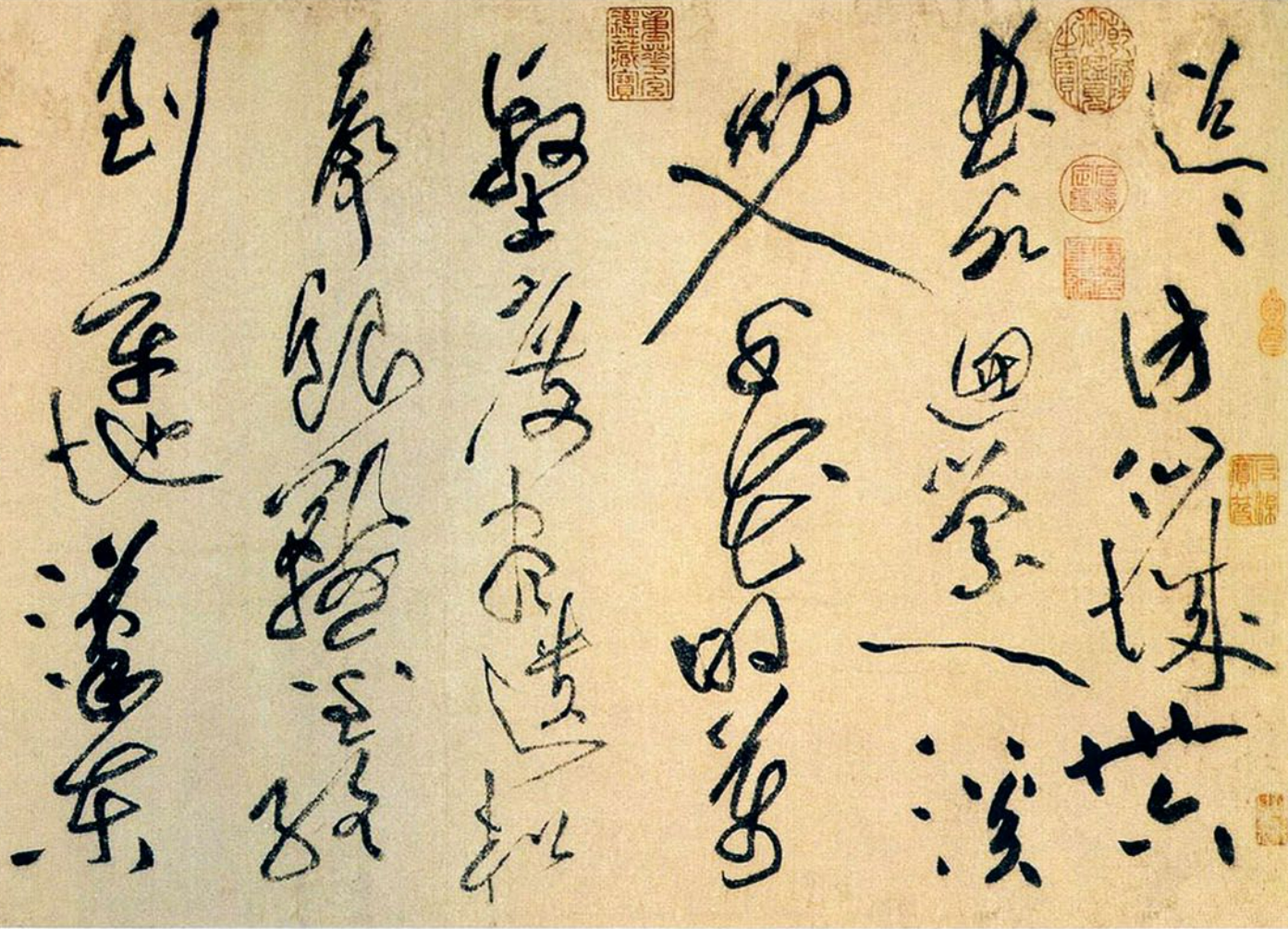

「〈和様漢字〉=〈日本文字〉が比類なく完璧に完成したのが1018年、藤原行成の『白氏詩巻』である。ちなみに『源氏物語』の成立が11世紀の初め、『和漢朗詠集』の成立が1013年であり、『白氏詩巻』はこれらとの表現の同時性を証している。〈日本文字〉(それは日本語の誕生をも意味する)の典型という意味において、書・『白氏詩巻』は物語・『源氏物語』、詩・『和漢朗詠集』に並ぶ表現である。また、『白氏詩巻』は、中国の書に喩えれば、中国の書の典型たる『九成宮醴泉銘』や『雁塔聖教序』に匹敵する、日本を代表する書である。日本、日本語、日本文化とは何かと問われれば、この白氏詩巻を示せばよい。その精髄は、すべてここに隠れている。」

石川九楊『書の宇宙・11‐需要から変容へ(三蹟)』1997年・二玄社

上記に登場する『九成宮醴泉銘・きゅうせいきゅうれいせんめい』(欧陽詢・おうようじゅん・557-641)と『雁塔聖教序・がんとうしょうぎょうじょ』(褚遂良・ちょすいりょう・596-658)ですが後ほど言及します。(No.32 桜まぢかき「孫文のいた頃」参照)

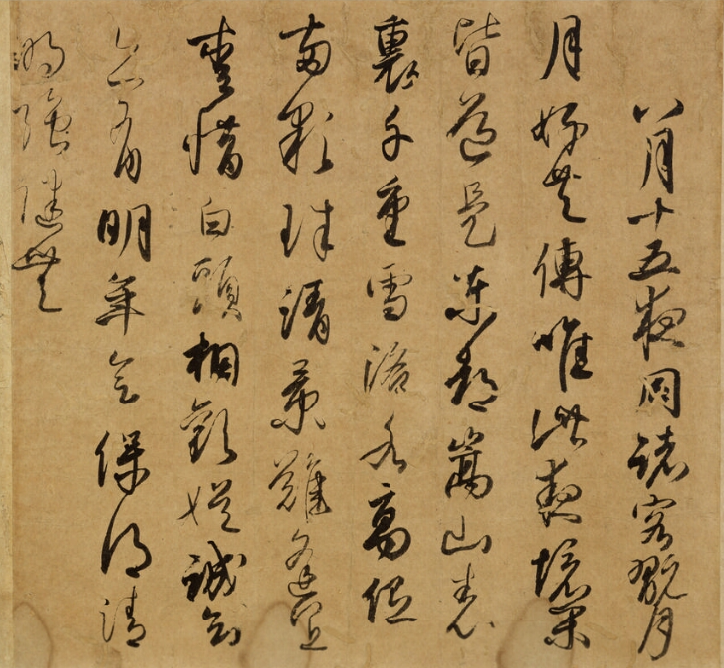

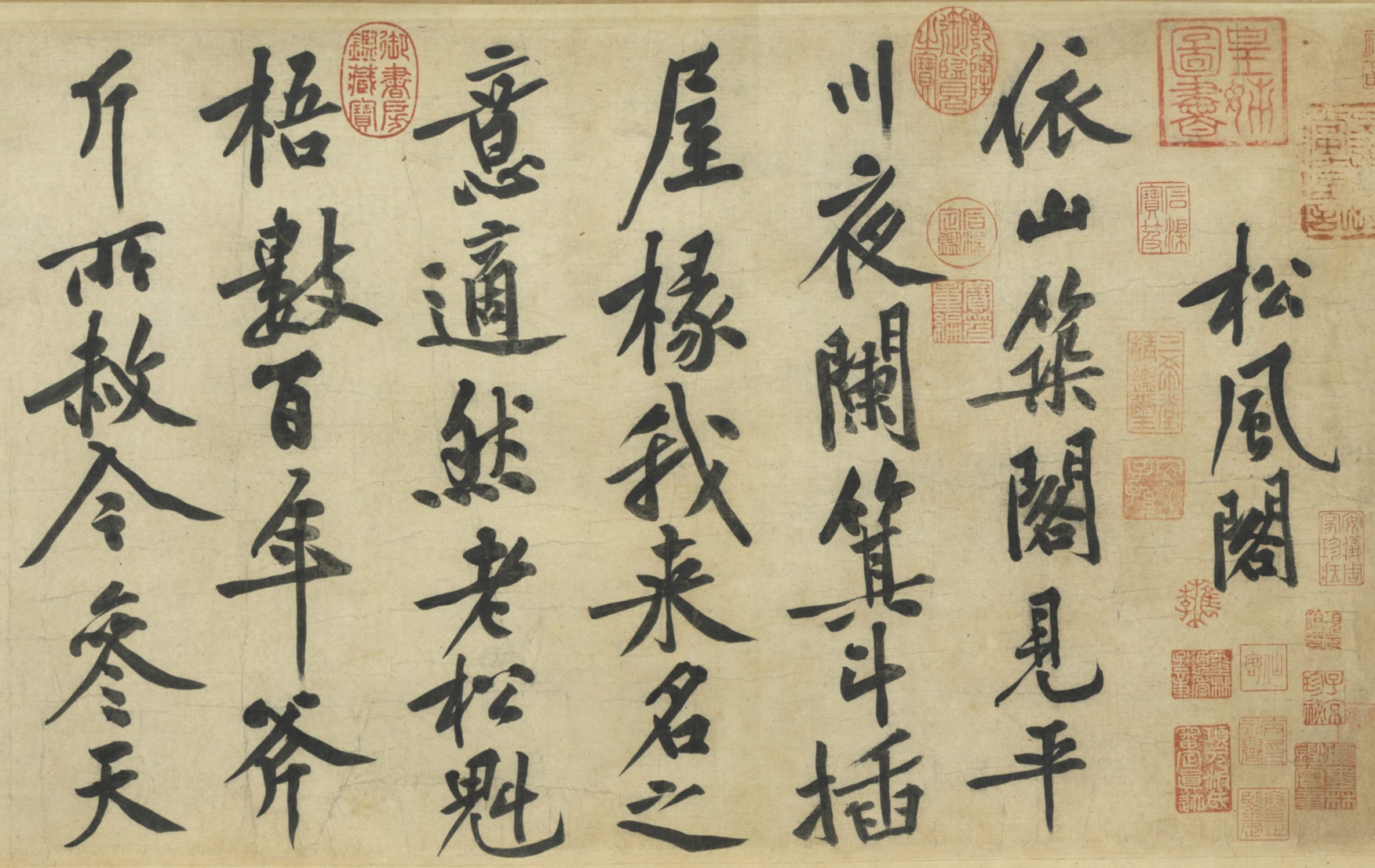

『白氏詩巻・はくししかん・1018年』国宝 東京国立博物館 蔵 写真は「e国宝」より

上:冒頭部分 下:巻全体

藤原行成が47歳のときに、中国の詩人・白楽天の『白氏文集(はくしもんじゅう)』巻第六五から八篇の詩を揮毫したもの。「八月十五日夜同諸客翫月―月好共傳唯此夜。境閑皆道是東都。嵩山表裏千重雪。洛水高低兩顆珠。清景難逢宜愛惜。白頭相(勤強・欠落文字)歡娯。誠知亦有明(來・本来)年曾。保得清(晴・本来)明強健無」。

◆藤原行成『白氏詩巻』そして「和様漢字」とは?

ほぼこのコラム「孫文のいた頃」の大きなテーマである「日本文化とは何か?」「中国文化とは何か?」ということに迫る大変な事を『白氏詩巻』について、石川九楊は言い切っています。

そう言えば、No.27 菊 咲くころも「孫文のいた頃」で、白川静の「国語の最も大きな特色は、漢語である中国の文献を、国語に直して読み下すという訓読法によって、漢籍のすべてを国語化することに成功したことにあると思うのです。」、そして、ドナルド・キーンの「仮名の出現が日本文化の確立を促した 最大の事件だ」を引用しました。何やら「振り出し」に戻った感もあり、先に、「仮名の発明」と「和様漢字発展」は連動しているのかな…とも予感しました…。

さて、石川九楊は「書道の観点」から「和様漢字・文字」と「中国漢字・文字」との違いをその書き方から下記「①~④の観点」から分析して、和様漢字とは何かを説明していて、その説明はどうしても書道の知識が必要になってくるのですが、ここではその概要だけを挙げておきます。

① 傾筆と側筆:「傾筆」は筆を傾けて書くこと。「側筆」ではその傾けた筆により(筆の穂先全体を使用するため)紙に接する面が多くなりより変化のある線が書けること。この反対が「直筆・ちょくひつ」で、筆を紙面に対して垂直に立てて書く方法。(私は小学生の頃「お習字」をこの「直筆」で習いました…)「明治維新以降、日本の近代の書は、中国の書を直接学ぶことによって、近世以前の書と決別しました。その流れをくむ我々は、筆先を垂直に立てて書くものだと思い込んでいます。―『説き語り 日本書史』」しかし伝統的にはこの「傾筆」で書かれていたということです。

② 三折法(さんせつほう)くずし:中国の漢字・楷書文字の書き方、「三角形の起筆→送筆→三角形の収筆」の3折法(トン・スー・トン)でした。(No.32 桜まぢかき「孫のいた頃」参照)和様漢字ではこれをくずして、横画の筆の動きは ![]() 、縦画の筆の動きは

、縦画の筆の動きは![]() と「なだらかで曲線的な起筆→送筆→なだらかで曲線的な収筆」です。「この微妙な接触階調(筆の紙への接触、濃淡・強弱)を基調とする〈三折法くずし〉は、仮名1字だけでは語を形成しないために、上下に文字が連続する書法で書かれる女手(平仮名)の特質から生まれたものです。欧文の筆記体もそうですが、筆記体表音文字では語を単位として文字は連綿とつながります。このため一画一画歯切れよく書かれる中国楷書風の〈三折法〉は姿を消し、連続連綿を基調とする〈三折法くずし〉の日本式階調書法となったのです。つまり〈三折法くずし〉の〈和様漢字〉の中には、女手(平仮名)の書法が隠れています。女手を書くように漢字もかかれているのです。―同上」確かに平仮名を持った日本文化は「語」を単位として続けて書き、その書法が和様漢字に発達していったのでしょう。

と「なだらかで曲線的な起筆→送筆→なだらかで曲線的な収筆」です。「この微妙な接触階調(筆の紙への接触、濃淡・強弱)を基調とする〈三折法くずし〉は、仮名1字だけでは語を形成しないために、上下に文字が連続する書法で書かれる女手(平仮名)の特質から生まれたものです。欧文の筆記体もそうですが、筆記体表音文字では語を単位として文字は連綿とつながります。このため一画一画歯切れよく書かれる中国楷書風の〈三折法〉は姿を消し、連続連綿を基調とする〈三折法くずし〉の日本式階調書法となったのです。つまり〈三折法くずし〉の〈和様漢字〉の中には、女手(平仮名)の書法が隠れています。女手を書くように漢字もかかれているのです。―同上」確かに平仮名を持った日本文化は「語」を単位として続けて書き、その書法が和様漢字に発達していったのでしょう。

③ 抑揚表現:強弱、抑揚、肥痩、濃淡等の「二項法」が表現としてよく用いられます。私が幼少の頃は奇妙にも感じた「濃↔淡」や「にじみ↔かすれ」等ですが今は、ちゃんと書かれた文字であるなら、「美」として感じられます。

④ 階調表現:「諧調=色の濃さや明るさの段階」ですが、和様漢字を記す時に用いる「傾筆」や「抑揚表現」が「三折法くずし」により結果「たとえば、ひとつの文字の始まりは軽く(痩・弱)、終わりに近づくにしたがって重く(肥・強)書くのはその一例です。―同上」

実際の作品例にあたって上記を見ていくとよくわかるのですが、興味のある方は是非『書の宇宙・11‐受容から変容へ〈三蹟〉』(1997年・二玄社)や『説き語り 日本書史』(2011年・新潮選書)をあたってみて下さい。

◆〈日本文字〉の完成と〈日本語の誕生〉

何故、藤原行成の『白氏詩巻』が日本文化の精髄であるのか?「和様漢字」とは何か?何故〈日本文字〉の完成が日本語の誕生を意味するのか?という質問に対して、石川九楊の答えが下記になります。

「これらの書きぶり(上記①~④)を特徴とする〈和様漢字・三蹟の文字〉とともに、漢和二重複線言語である日本語は成立しました。繰り返しになりますが、〈和様漢字〉とは、楷書や行書の変種ではなく、まったく別の日本文字です。その〈和様漢字〉の書きぶりは、女手(平仮名)の書きぶりから成り立っています。女手の仮名版が平仮名であり、女手の漢字版が〈和様漢字〉です。」

石川九楊『説き語り 日本書史』2011年・新潮選書

さてさて、「日本とは何か?」の大テーマに来てしまいました。「わからないわけではないが、そ~かな~」という気もします…。そしてここに来て、「言語論」と「文字論」そしてそれを根底に置いた「文化論」に急襲されています。「もっと勉強しておけばよかった…」は年寄りの繰り言ですが、次回、この辺りから、10~11世紀頃に誕生した「日本」について考えてみたいと思います。

おそらくこの理解には、前回も立ち戻りましたが当時の「文芸作品」の検証が必要なはずという予感はあります。

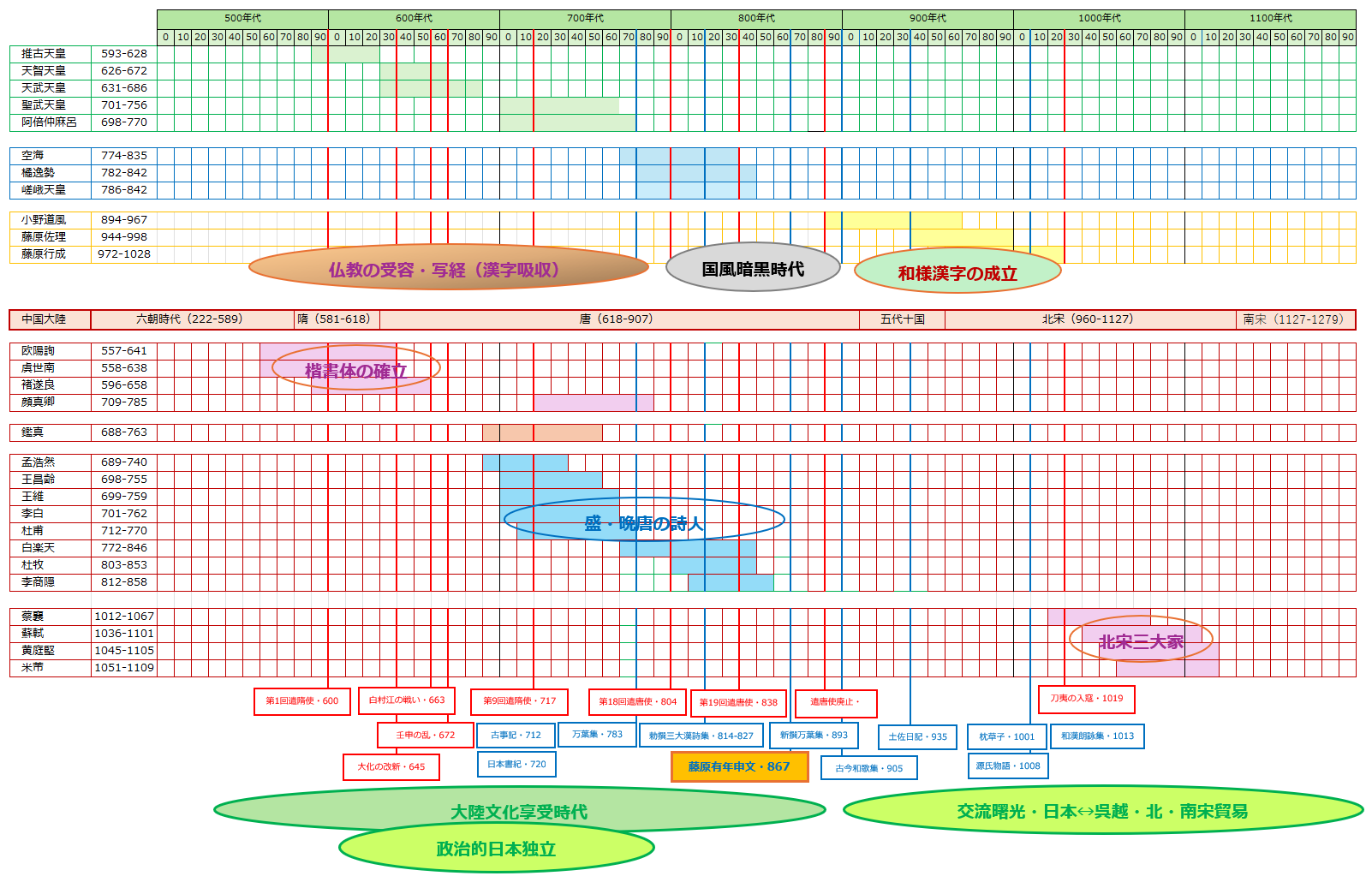

6~12世紀・700年間の日本と中国大陸との文化関係

6~12世紀・700年間の日本と中国大陸との文化関係

以上

2024年6月

追記 ▶中華の君子

三筆の時代より50年程後、話を大陸に先取りして、「北宋三大家」(上記図参照)が登場します。蘇軾(そしょく・1036-1101)、黄庭堅(こうていけん・1045-1105)、米芾(べいふつ・1051-1109)の3名です。このうちの黄庭堅・号は山谷、について語りたいと思います。

黄山谷(こうさんこく)という名前を初めて知ったのは大学生の頃に読んだ下記の文章でした。

「黄山谷のいふことに、士大夫三日書を讀まなければ理義胸中にまじわらず、面貌にくむべく、ことばに味が無いとある。いつの世からのならはしか知らないが、中華の君子はよく面貌のことを氣にする。明の袁中郎に至つては、酒席の作法を立てて、つらつきのわるいやつ、ことばづかひのいけぞんざいなやつは寄せつけないと記してゐる。ほとんど軍令である。またこのひとは山水花竹の觀賞法を定めて、花の顔をもつて人間の顔を規定するやうに、自然の享受には式目あり監戒あるべきことをいつてゐる。ほとんど刑書である。按ずるに、面貌に直結するところにまで生活の美學を完成させたのはこの袁氏あたりだらう。本を讀むことは美容術の秘藥であり、これは塗りぐすりではなく、ときには山水をもつて、ときには酒をもつて内服するものとされた。詩酒徴逐といふ。この美學者たちが詩をつくつたことはいふまでもない。山水詩酒といふ自然と生活との交流現象に筋金を入れたやうに、美意識がつらぬいてゐて、、それがすなわち幸福の觀念に通つた。幸福の門なるがゆゑに、そこには強制の釘が打つてある。明清の詩人の禮法は魏晉清言の徒の任誕には似ない。」

石川 淳『夷齋筆談-〈面貌について〉』新潮・昭和25年・1950・10月号

高校時代に唐詩や陶淵明(365-427)の詩や『帰去来辞』、『論語』などに感染してはいましたが、大学生になりあらためて、この石川淳の文章に出会い「中華の君子」の意味を考えさせられ、「詩酒徴逐・ししゅちょうちく・詩を作りながら酒を呑み、酒を呑みながら詩をつくる」、「山水詩酒」…、当時酒を覚え始めの私としては、なるほど「中華の君子」、酒はそのようにして呑むものか…、何ともカッコイイ…と思い、憧れたものでした。

現在、石川淳(いしかわじゅん・1899-1987)はあまり読まれていないかもしれませんね。少し難しいのかもしれません。大雑把なジャンル分けでは小説家で、号が「夷齋・いさい」なので上記、随筆集のタイトルが『夷齋筆談』となっています。

丸谷才一(1925‐2012)の説明がわかりやすいかもしれません。「石川淳と言えば和漢洋、儒佛老荘、琴棋詩酒、神祇釋教戀無常の萬般にわたる鬱然たる學殖によつて聞こえる孤高の文士(上記『文学大概』解説)」、ということです。

私はこの石川淳にも大変影響を受けました。彼が『マラルメ』というタイトルのエッセイの中で、「マラルメ(Stéphane Mallarmé・1842-1898)を理解するためには、ひとはみづからフランス語に熟達し、詩に通暁し、サンボリスムの史的由来を究明し、自分の頭脳をマラルメの詩世界の中に置いてみるがよいという平凡な注意に終わる。このめんだうな手續を踏んでいくほかに、マラルメ早判りはどこにもない。ずゐぶん愛嬌のないはなしだが、事実そうなのだから仕方がない。‐(『文学大概』1976・中公文庫)」と記しているのを読み、なるほど、と素直に納得し、フランス語の学習を始め、フランスに留学までしてしまったのですが…そのすべての始まりは石川淳でした。

因みにこの『夷齋筆談』ですが、安倍公房(あべこうぼう・1924‐1993)が「おそらく日本語が到達しうる文体の極限がここにある。」と評した作品です。かなり難解な部分もあるかもしれませんが、興味のある方は是非挑戦してみてください。(更に因みに、私は大江健三郎よりも阿部公房の方が遥かに、ノーベル文学賞に相応しいと勝手に思っています…。)

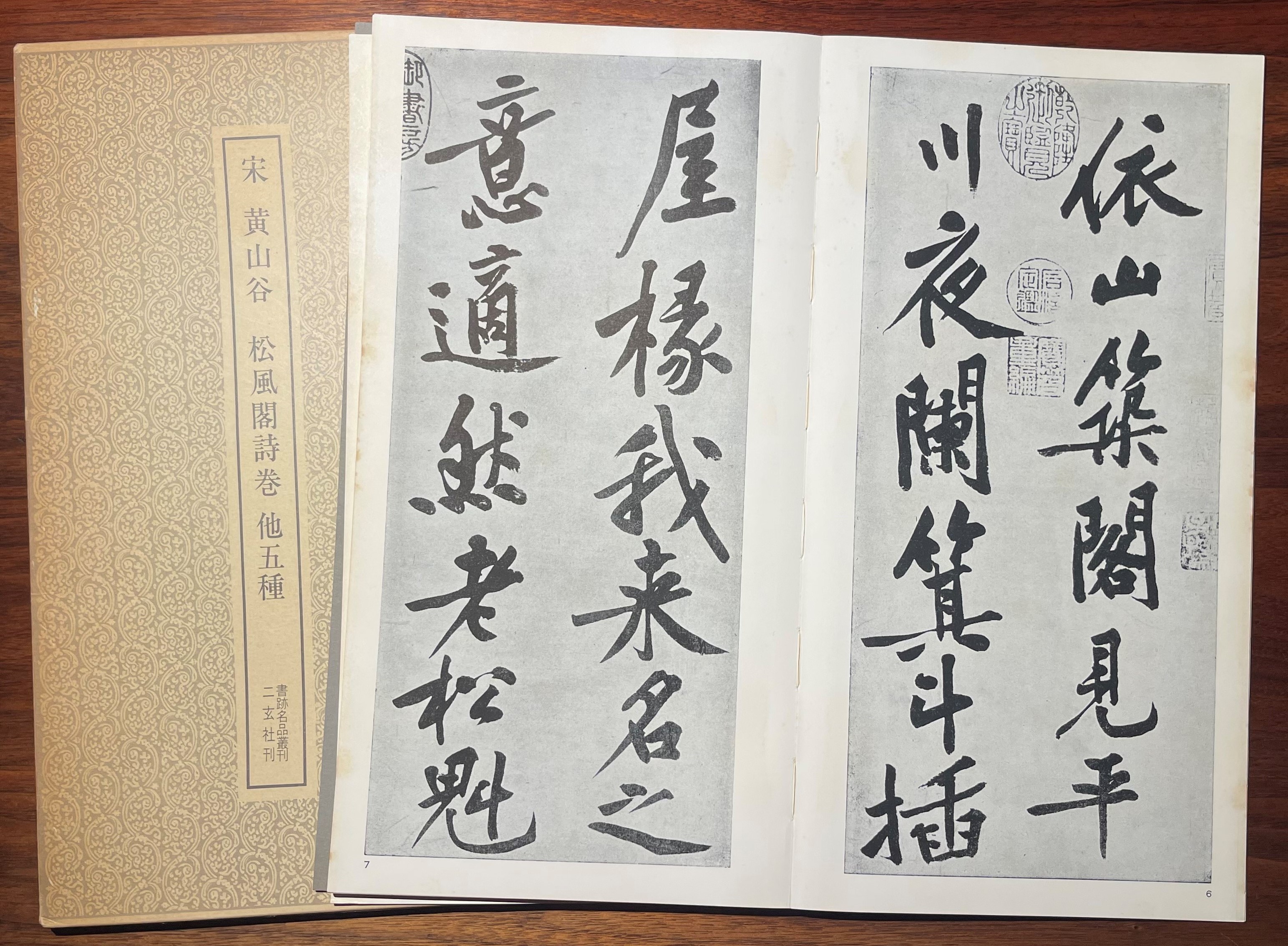

さて黄山谷でした。この初耳のカッコイイ中華の君子を調べて先ず出てきたのが彼の「書」でした。当時、書道に興味がなかったわけではありませんが、例えば、王羲之の『蘭亭序』や空海の『風信帖』などは見ていましたが、なるほど…としか感じていませんでした。ところがこの黄山谷の書は感動しました。文学部の読書室書庫で見つけた『宋 黄山谷 松風閣詩巻 他五種』(1960・書跡名品叢刊・二玄社)に載っていた『松風閣詩巻』でした。(因みにこのシリーズは法帖(ほうじょう)形式でまとめられ全208冊+索引の大変な出版物です。)

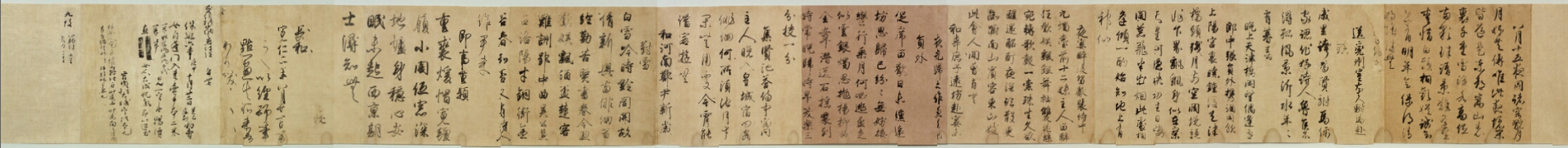

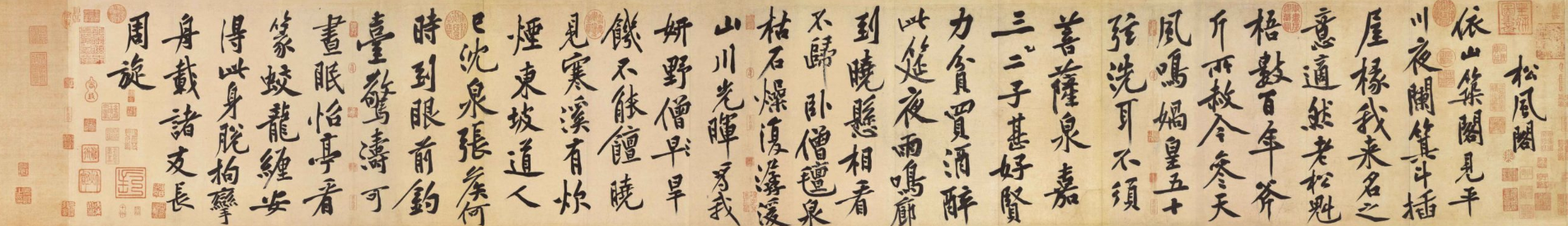

黄山谷『松風閣詩巻・しょうふうかくしかん・1102年』台北 故宮博物院蔵

上:冒頭部分 下:巻全体

「松風閣詩巻は、伏波神祠詩巻と並んで黄山谷の行書を代表する作である。また、横画を左に長く伸ばし、左ハライ、右ハライを伸ばした構成法は、王羲之→唐・太宗皇帝風の穏やかな構成法を打ち破り、後の時代(元・明・清)の行書体のモデルとなったものである。さらに、三折法を超える新しい多折法が明瞭な姿を現した策である。」

石川九楊『書の宇宙・14‐文人の書(北宋三大家)』1998年・二玄社

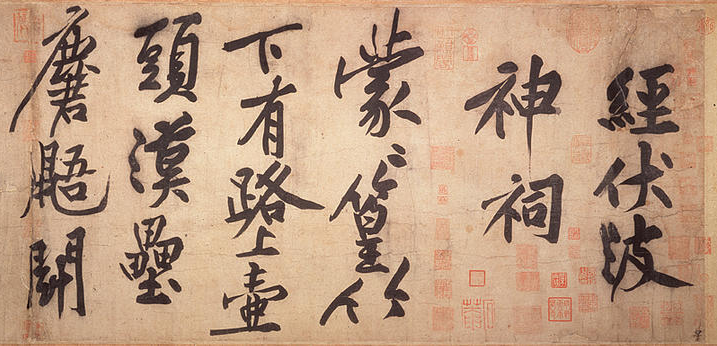

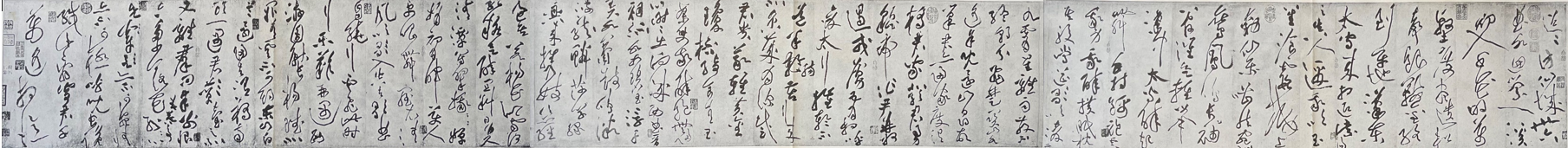

黄山谷『伏波神祠詩巻・ふくはしんしかん・1101年・重要文化財』東京 永青文庫蔵

黄山谷『伏波神祠詩巻・ふくはしんしかん・1101年・重要文化財』東京 永青文庫蔵

皆さんはこれら黄山谷の「書」をどう感じるでしょうか?藤原行成の『白氏詩巻』も以前よりははるかに好きになってきましたが、やはり依然としてこの『松風閣詩巻』や『伏波神祠詩巻』も大好きです。当時大学生の私はえらく感動して、なるほど「中華の君子」の「書」とはこういうものかと、その図書館の法帖をコピーして張り合わせ、ほぼ実物大の『松風閣詩巻』をコピー用紙で復元して、当時のささやかな勉強部屋に貼り、留学時、パリのアパートの壁にまで掲げていたのでした。

高村光太郎が『伏波神祠詩巻』について「何よりも黄山谷の書は内にこもった中心からの気魄に満ちていて、しかもそれが変な見てくれになっていない。強引さがない。よく禅僧などの墨蹟にいやな力みの出ているものがあるが、そういう厭味がまるでない。強いけれども、あくどくない。ぼくとつだが品位は高い。思うままだが乱暴ではない。うまさを通り越した境に突入した書で、実に立派だ。‐(黄山谷)」と評していますが、高村光太郎の言う「中心からの気魄に満ちていて」が、私には「颯爽とした躍動感」に感じられて大好きです。

今は所有している『宋 黄山谷 松風閣詩巻 他五種』(1960・書跡名品叢刊・二玄社)これをコピーしたのでした…。

今は所有している『宋 黄山谷 松風閣詩巻 他五種』(1960・書跡名品叢刊・二玄社)これをコピーしたのでした…。

因みに、黄山谷の草書は下記です。

迢迢訪仙城、冊六 / 曲水回盈、一溪 / 初入千花明、萬 / 壑度盡松 / 聲、銀鞍金絡 / 到平地、漢東

迢迢訪仙城、冊六 / 曲水回盈、一溪 / 初入千花明、萬 / 壑度盡松 / 聲、銀鞍金絡 / 到平地、漢東

相隨迢迢訪仙城 相ひ隨ひ迢迢として仙城を訪ふ

三十六曲水回盈 三十六曲水回盈す

一溪初入千花明 一溪初めて入り千花明らか

萬壑度盡松風聲 萬壑度(わた)り盡す松風の聲

銀鞍金絡倒平地 銀鞍金絡 平地に到り

漢東太守来相迎 漢東の太守來り相ひ迎ふ

黄山谷『李白憶旧遊詩巻・りはくおくきゅうゆうしかん』京都 藤井斉成会有鄰館 蔵

黄山谷『李白憶旧遊詩巻・りはくおくきゅうゆうしかん』京都 藤井斉成会有鄰館 蔵

上:冒頭部分 下:巻全体

「李白憶旧遊詩巻は、唐代の李白の詩『憶旧遊寄譙郡之参軍』を黄山谷が書いたものである。残念なことには前半部分が失われているが、黄山谷の草書中、最古の書であるにとどまらず、書史上においても、文字通り空前絶後の草書作品である。」

石川九楊『書の宇宙・14‐文人の書(北宋三大家)』1998年・二玄社

「書」の世界も深く果てしなく、興味深く…キリがないのでこの辺で不如擱筆。

.svg)