国際交流・留学にすぐには役立ちそうにない教養講座㊲

ー世界に「日本が存在していてよかった」と思ってもらえる日本に…

No.37 立秋を過ぎても「孫文のいた頃」

秋風の 吹きにし日より 音羽山 峰の梢も 色づきにけり 紀 貫之

秋来ぬと 目にはさやかに 見えねども 風の音にぞ おどろかれぬる 藤原敏行

『古今和歌集』

◆前回まで

石川九楊の説く「三蹟における〈和様漢字の発達〉」とその最終形である藤原行成の『白氏詩巻・1018』が「日本文化の精髄」であり、それにより日本語が成立した、というところまで考えました。

「これらの書きぶり(上記①~④)を特徴とする〈和様漢字・三蹟の文字〉とともに、漢和二重複線言語である日本語は成立しました。繰り返しになりますが、〈和様漢字〉とは、楷書や行書の変種ではなく、まったく別の日本文字です。その〈和様漢字〉の書きぶりは、女手(平仮名)の書きぶりから成り立っています。女手の仮名版が平仮名であり、女手の漢字版が〈和様漢字〉です。」― 石川九楊『説き語り 日本書史』2011年・新潮選書

No.36 七夕過ぎても「孫文のいた頃」

「日本語=日本文化」、「言葉=文化」については言語学的にも民俗学的にも、生物学的にも、大変興味深いテーマであり、詳細に掘り下げて考えたいところで、どこかで真剣に掘り下げるべき重要な問題ですが、いまは、先を急ぎます。ここでのポイントは、上記の時点で「日本語」「日本文化」が成立し、そして、その成立した「日本語」とは「漢和二重複線言語である日本語」と定義した点です。

◆「漢和二重複線言語」である日本語とその上に成り立つ日本文化

この「漢和二重複線言語である日本語」は以前もこのコラムで少しふれたかと思いますが、この考え方について石川九楊は一貫しています。

「日本文化の基本構造は、漢字と女手〈ひらがな〉という二重性の上に成り立っている。これはそのまま日本語の基本的な言語構造であり、また日本文化の雑種性を物語っています。近代以降ではさらにカタカナを西欧語に対応させることによって、いわば日本語は三重の言語をいきています。」

石川九楊『日本語とはどういう言語か』2015年・講談社学術文庫

これは勿論、単純によく言われる「日本語は漢字、ひらがな、カタカナ、ローマ字まであって複雑、学習に大変だ…」という論旨の話ではありません。我々が通常使用している「日本語」という言語の中に「外国語である漢字・漢文脈」が自然に入り込んでいる…或いは、その「外国語である漢字・漢文脈」から「日本語」が発生してきた…ということです。石川九楊は次の例で説明しますが、「おはようございます」は「ひらがな語・和語・訓語」で「今日は・こんにちは」は「漢字語・漢語・音語」に分けて考えてみると、「今日はでございます」とは決して言わず、家族内で「おはようございます」は使っても「今日は」は使いません。「漢字語」は既に「余所行き・よそゆき」、あらたまったもの、公的なものなのでしょう…。

「〈漢字語〉と〈ひらがな語〉と〈カタカナ語〉の集合体を〈日本語〉と呼びならわしているのではないかという予感がこの書名にこめられている。〈国文法・ひらがな語文法〉はあっても、〈日本語文法〉は存在しない。〈さかづき〉は名詞、〈乾す〉は動詞。それでは、〈乾杯〉は名詞か動詞か。実のところは〈杯を乾す〉という漢字文(外国語)であり、国文法の手に余る。たしかに存在する日本語。だがそれは考えられているほど自明なものではない。」

同上『まえがき』より

上記「〈国文法・ひらがな語文法〉はあっても、〈日本語文法〉は存在しない。」は、非常に説得力のある見解であると思います。だれでも使うありふれた「乾杯」一言をとっても、それは外国語でした。そして、ではその「和語」が何であるのか、そもそもこの「乾杯」は何時から使用されているのか…勿論、「今日は」とは異なり、家族内でも「乾杯」は普通に使用されますが、儀式的な意味合いがあることは確かです。おそらく神々への捧げもの・供物としての「酒」の共有ということかと想像できますが、ならば「漢字・漢語」流入以前の「古代倭語」の段階でもあったような気はしますが、「乾杯」に駆逐されてしまったのかもしれません。興味深いテーマで、方言等に残っているのかもしれませんが、ここでは本題にもどります。

◆「漢和二重複線言語」である日本語における「漢字語」と「訓・ひらがな語」の使い分け

古代、倭国(列島地域)において、無文字時代が長くあり、その後「漢字・外国文字」を文字として使用し始め、本来、漢語・漢文脈に頼らざるを得なかった公用倭語・日本語が色々と上記のように雑種的に交じり合って、今、我々が使用している日本語が出来てきたということでしょう。そして日本語の中にある「漢字語」と「訓・ひらがな語」は役割が違っています。あまりこちら方面に深入りするのも、私の能力としては厳しいものがありますが…きわめて重要なポイントです。

「漢和二重複線言語」とは漢語・中国語(外国語)に対して、漢字・文字はそのままに「日本的・和風音読み」と「訓・読み」に使い分ける二重構造で、しかも、使い分けた時は、文語的な文脈と口語的な文脈と別の性格をそれぞれ持つ言語である、ということになります。

そしてそのことは、「和様漢字」が完全に日本文字である、と説く石川九楊ですが、つまり本来中国語である「山川(shān chuān)」を「サンセン・やまかわ」と発音して、完全に日本語にしてしまっている、ということと同様なのでしょう。

実際、上記「乾杯」もそうですが、ほとんどの文語・漢語(公的、政治的、思想的漢語)は日本語でもそのまま音読みで使用されていて、訓読みにしていません。例えば「皇帝」、「将軍」、「武官」、「学問」、「勅令」、「仁義」、「中庸」、「君子」、「隠者」等々。

ただ、季節感、恋愛感情、そして、それらを表現する和歌等、個人の心情を表す言葉は、当然、訓読みにしている、なっているようです。

個人心情の最たるものとして「恋」があります。例えば『万葉集・783年』において、男女恋愛感情の「戀・こひ」の文字も多く使用されていますが、「孤悲・こひ」、「故非・こひ」の表現もあります。勿論「戀・レン」と発音しておらず、完全な和語ということです。それが何時?何故「戀」の字を当てるようになったかは、調べてみましたが、よくわかりませんでした。私が出来る範囲で調べた所、『詩経・B.C.5世紀頃』に「戀」の文字は見つけられませんでした。(恋愛詩はありますが「戀の文字」はありません)現代中国語で相当するのは「情・qíng」?あるいは「想・xiǎng」なのでしょうか?。そして『字統』(白川静・著)に当たってみましたが「戀」の文字はありませんでした。

偶々、下記の用例がありました。私が好きな六朝時代の詩人、陶淵明(365-427)の詩です。

「羈鳥戀舊林,池魚思故淵。羈鳥ハ舊林ヲ戀ヒ,池魚ハ故淵ヲ思フ。(渡り鳥は昔の林を恋し、池の魚は昔の川の淵を思う。)」

『歸田園居五首 其一』より部分 陶淵明

ただ所謂「男女間の恋」ではなく無い物を想うという用例ですが、このような用例から飛鳥・奈良時代の万葉人は「こひ」と訓じて「男女間の恋」に使用したのでしょうか…?

「『万葉集』には恋を〈孤悲〉〈故非〉のように表記する例が多く、そこに一種の表記意識を感じさせるものがある。〈孤悲〉は〈ひとり悲しむ〉〈故非〉は〈故・もとはしからず〉の意を寄せたものである。 ー 中国には『万葉集』にみえるような熱烈な相聞の時代はなかった。特に古代において『万葉集』のような抒情の時代をもつ民族はどこにもない。」

白川静『字訓』より「こふ・恋(戀)」2010年・平凡社

『万葉集』の上記とは別の「古非」の例も挙げておきます。

原文:古非都追母 乎良牟等須礼杼 遊布麻夜万 可久礼之伎美乎 於母比可祢都母

訓読:恋ひつつも 居らむとすれど 遊布麻山 隠れし君を 思ひかねつも

かな:こひつつも をらむとすれど ゆふまやま かくれしきみを おもひかねつも

訳:恋い慕いながらも、がまんしていようと思うけれども、遊布麻山の山陰に隠れた(行ってしまった)あなたを思うとたまらない。

『万葉集』(第14巻3475番歌・詠人知らず)岩波文庫・2014

やたらと「戀・孤悲・故非・古非(男女間の恋愛の意)」が出てくる『万葉集』と、あまりその用例が無い「中国の古典」(詩経)を考えることは、かなり興味深いテーマなのですが、どこかで考えたいとは思いますが、今ここで論ずるには私の能力を越えています。『詩経』と『万葉集』では1000年程も時代は異なりますが、その文化における初期の民族歌謡という点において比較の意味はあるかと思います。

…やはり、どうしても気になるので少しふれます。

『詩経』の概略としては、紀元前5世紀くらいに編まれ305篇の詩で構成、「国風・160篇」(地方の民謡・民間歌謡)「小雅・74篇、大雅・31篇」(宮廷や貴族の詩歌)「頌・40篇」(宗教儀式や祖先崇拝)の3つの部分からなり、それぞれが異なるテーマや形式になっている古代歌謡集です。

白川静(1910‐2006)はこの『詩経』を『万葉集』と比較して、共通点と相違点を下記のように述べています。

・『詩経』と『万葉集』の共通点

「古代歌謡の発想と修辞の意味を理解するのには、それにふさわしい方法がなければならない。かれらが自然を、山川のたたずまい、草木の繁茂や鳥獣の動きを歌うとき、かれらはそこに意味を与えているのである。人間をも含めて、存在の霊的な交渉にかかわるものとしてそれを歌う。見ること、聞くことは、最も端的にこの霊的な世界と交渉する方法であった。野草を摘むという行為すら、象徴的な意味をもつものであった。そういう象徴の意味にかかわる表現、それが興〈きょう〉とよばれる発想の本質である。そこに古代歌謡としての修辞の特質がある。そういう特質はわが国の『万葉』においても著しい。古代歌謡の理解に民俗学的な方法が要求されるのも、そのゆえにほかならない。」

白川静『詩経』1970年・中公新書

・『詩経』と『万葉集』の相違点

「古代歌謡は本来民謡であった。そして『詩経』は最後までその共同の場で歌われる歌謡としての性格を捨てなかった。〈国風〉にしても〈小雅・大雅〉にしても、社会的な場における生活感情が主題であった。感傷や詠嘆は、そういう場で一般化した形で提示された。『万葉集』が早く創作詩として個人の世界、心情の内面に沈潜していったのは、わが国の文学において古くから社会性の欠如がその特質をなす傾向のあったことを示している。

『詩経』はそれとはいわば対蹠的といってよい方向をもつ。そしてその相違は両者の文学の展開の上に著しい傾向としてあらわれている。わが国では、社会的な問題もおおむね個人の心情の次元に収斂されてしまう。中国では、個人の問題もときには社会の問題として投影され、社会との関係という形で表現されるのである。

このことは、自然に対する態度にも顕著にあらわれる。同じく呪的な自然観から出発しながらも、わが国ではそこからほとんど無媒介的に叙景歌が成立した。呪的な自然はただちに生命的な自然として把握され、心象の投影としての観照の世界が生れた。中国では自然詩が成立するのは六朝以後(『詩経』成立から800年後)のことである。西欧より遥かに早いとしても、『万葉集』との懸絶は大きい。両者の志向するところは、はじめからちがっていたのである。」

同上

日本語における「漢語」と「ひらがな語」の使い分けについて考えていたのですが、果たして、古代中国と古代日本の文化の違い(社会的↔個人的)という、途方もないテーマにきてしまいました。文字が生れるには「大きな権力(社会)が必要である」と、白川静がどこかでコメントしていましたが、「文字を生み出した国」と、「その完成した文字を利用した国」との違いかもしれませんね。

さて、だいぶ話がそれてしまいました…。それたついでに、私が学生の頃に『万葉集』の中で一番驚いた『戀』の歌をあげて本題・「漢和二重複線言語」にもどります。

原文:戀々而 相有時谷 愛寸 事盡手四 長常念者

訓読:恋ひ恋ひて 逢へる時だに うるわしき 言尽してよ 長くと思はば

かな:こひこひて あへるときだに うるはしき ことつくしてよ ながくとおもはば

訳:恋焦がれているのですから、せめて会っている時にだけでも、優しい言葉をたくさんかけてください。末永くと思うなら。

『万葉集』第4巻661番歌・大伴坂上郎女・おおとものさかのうえのいらつめ)岩波文庫・2014

『万葉集』の中でも有名な恋歌ですが、初めて見た時、まあなんと現代と変わらない感情なのだろうとビックリしたものです。当時、フランス語を勉強していた私は即座に、フランスの有名なシャンソン “Parlez-moi d’amour”(聞かせてよ愛の言葉を・1930年)を思い出しました。まあ、それに結び付いて驚いたのでしょう…。因みにこの歌は様々な人がカバーして歌い継がれていてカラオケにもあります。歌詞は郎女の歌と同じ内容です…。「恋」は非常に気になるテーマですが、いい加減、ここで雑談は止めます。

さて、季節を表す言葉では、例えば、中国語で「春雨・chūn yǔ」、「秋風・qiū fēng」ですが、日本語でも文字表記は当然「春雨」、「秋風」で、これを、「春雨・シュンウ」、「秋風・シュウフウ」と、音読みできなくはありませんが、普通は「春雨・はるさめ」、「秋風・あきかぜ」と訓読みするのが一般です。(季節柄「秋風」の歌を冒頭にエピグラム的に掲げました…)

そして「カタカナ」も登場します。本来は、「書き下し文」に使用され「春雨・春ノ雨」、「秋風・秋ノ風」と主に、中国語、漢語の間に「助詞」として挟み込み、和語化(書き下す)する働きを持っていました。そして勿論、近代においては外来語の音による和語化、オフィス、パーソナルコンピューター〈パソコン〉等に使用されています。「カタカナ」については後でもう少し詳細に考えてみたいと思います。

「ひらがなは訓語を成立させたが、カタカナは漢詩漢文に挟み込まれた〈違和〉であり、漢詩漢文を開き、新しい日本文・漢詩漢文訓読文をつくり上げた助詞〈テニヲハ〉の象徴である。」

石川九楊『日本語とはどういう言語か』2015年・講談社学術文庫

さて、脱線もしながら、長々と「漢和二重複線言語」について考えてみました。そして、「平仮名」についてはNo.34 花橘咲く「孫文のいた頃」で少し先走って「変体仮名」にまで触れましたが、「片仮名」の考察はまだでした。ここで先ず「仮名」について整理して、それから「片仮名」について考えてみたいと思います。ほとんど多くの場合、一般に「仮名=平仮名」というイメージが強いようですが、そうではありません。

◆5種類の仮名文字

そもそも、漢字本来の字義を捨て「表音文字」としての用い方(借字・仮借)であることから「仮名」という名称になります。それはすべて「文字」を指します。その種類は下記5つになり、そして当然のことながら、5種類の「仮名文字」も全て「漢字」を基にして発達した文字です。

・万葉仮名〈まんようがな〉: 表音性のみならず表訓(日本語の意味を表す)性も併せて持つ。 「左右」を「まで」と訓じた例。片手↔真手(まで)「左右手」「二手」「諸手」すべて「まで」と訓じた。― No.30立春まぢかき「孫文のいた頃」―大谷雅夫『万葉集』・解説1「万葉集を読むために」参照

・真仮名(男手)〈まがな・おのこで〉: 「漢字の楷・行書体」を音節表音文字として使用。

・草仮名(男手でも女手でもない)〈そうがな〉: 「漢字の草書体」を音節表音文字として使用。(No.36 七夕過ぎても「孫文のいた頃」、『秋萩帖』参照)

・平仮名(女手)〈ひらがな・おんなで〉: 「草仮名」からの発展・変形した文字。

・片仮名: 「漢字の部分」から作成された。

符号的要素が強く「訓読のための助辞・記号」に近い「文字」です。「起源は9世紀初めの奈良の古宗派の学僧たちの間で漢文を和読(訓読み)するために、訓点として借字(万葉仮名)の一部の字画を省略し付記したものに始まると考えられている。」―Wikipedia 阿の「阝→ア」、伊の「亻→イ」、宇の「宀→ウ」、江の「エ→エ」、於の「方→オ」等…。「符号」であるから上記4種の「文字」とは異なる扱いになります。勿論、活字フォントとしての「片仮名」の「楷書体風、明朝体風・○○書体風」はありますが…。

◆片仮名について考える(平仮名と対比しながら…)

現在では「漢字」と「平仮名」が日本語表記の主流ですが、ここで「片仮名」について少し深く考えてみます。

「さて、日本文字には、ふっくらとした女手とは対照的に、鋭利ではあるが、いささか骨ばり、痩せぎすの仮名文字、片仮名がある。片仮名もいちおう文字とはされてはいるものの、女手のように正書法〈お手本となる書き方〉はなく、(女手の正書法はいわゆる上代様〈じょうだいよう・平安時時代に書かれた書・お手本〉にあり、さらに幅を狭めていえば、寸松庵色紙〈すんしょうあんしきし・下写真参照〉、高野切第一種〈こうやぎれだいいっしゅ・No.34花橘咲く「孫文のいた頃」参照〉にある)、したがって現在の習字手本の揮毫者が片仮名を書こうと試みる際、どのように書いてよいかさえ明らかではなく、自立性が弱く、符号的色彩の強い文字である。」

石川九楊『書の宇宙・12‐洗練の小宇宙(平安古筆)』1998年・二玄社

「片仮名」について考えているのですが、上記でも対比としての「平仮名」が例示されているので下にその写真を挙げておきます。

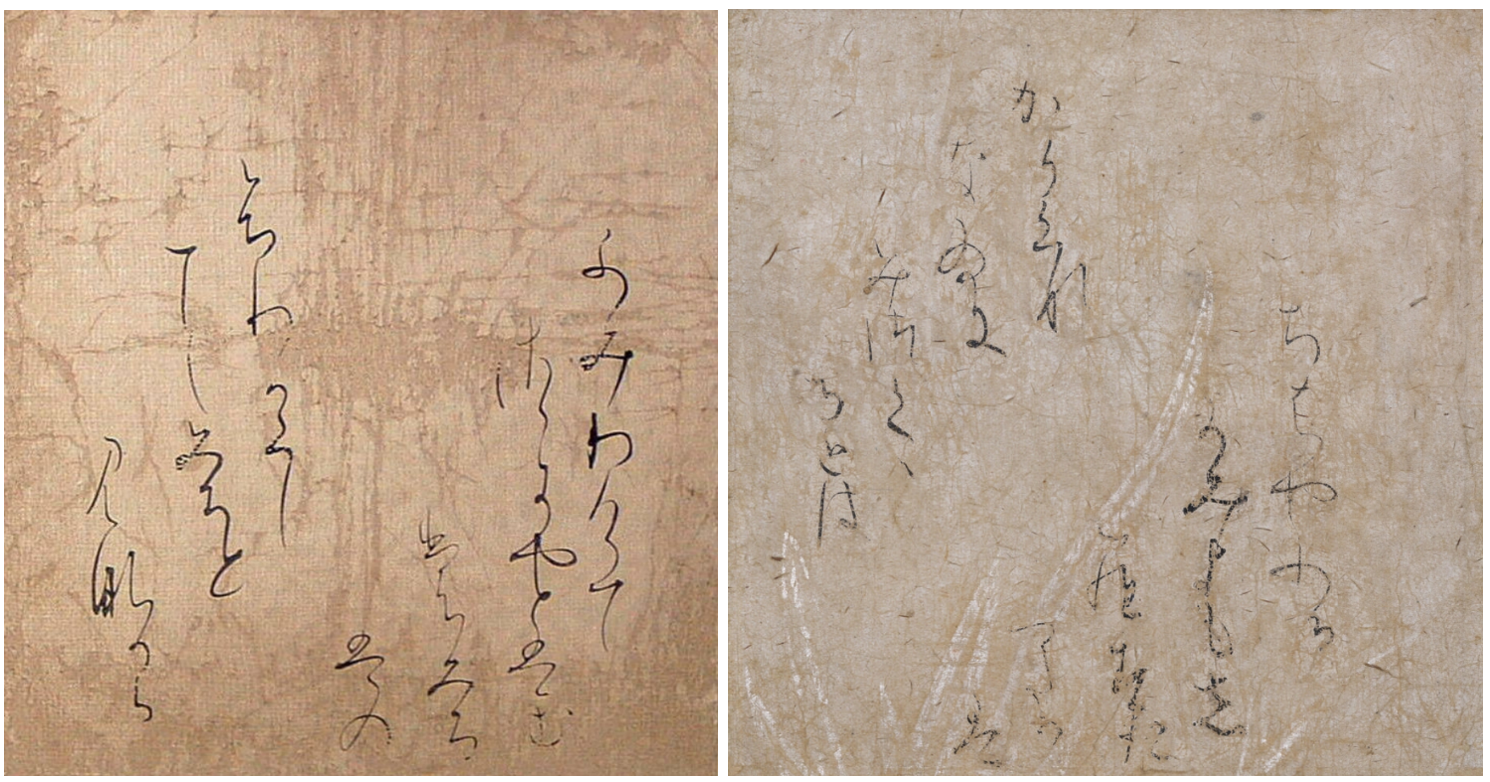

「平仮名」のお手本としての『伝 紀貫之 寸松庵色紙・すんしょうあんしきし』11世紀頃?!

(因みに、紀貫之は正確には生年不詳866 or 872年頃?とあり、死没も945年?となっています。従って現代の研究では9~10世紀の人間であり、この『寸松庵色紙』がやはり現代研究により、11世紀頃ということであれば、リアル作者であるはずはありませんが、依然として京都国立博物館でもその名称を使用しています。おそらくその理由は、歴史的にそう言い慣わされてきたことにたいする幾億の先人達に対する敬意として、この作品の「名称の一部」として、依然、厳密には矛盾のある紀貫之の名前を残しているのでしょう。実際は「なお、平安時代の名筆について、しばしば「伝〇〇」と記されているが、たいていその名の筆者によって書かれたものではない場合が多いことは基礎知識として覚えておきたい」(同上)ということになります。しかし、そう伝えられてきた1000年近い歴史、つまり、1000年前からの、ご先祖さまたちの想いが感じられてより美しく感じられる「作品」にはなるかと思います。)

左:「ふみわけて さらにやとはむ もみぢ はの ふりかくし てしみちと みながら・踏みわけて 更にやとはむ 紅葉の 降り隠してし 道と見ながら」-個人蔵(e国宝)

右:「ちはやぶる かみよもし らすた つたか は からくれ なゐに みすく々 るとは・ちはやぶる 神世も聞かず 竜田川 唐紅に 水くくるとは」-京都国立博物館蔵(同上)

「寸松庵色紙は、女手(平仮名)の書を代表する書であり、平仮名の基準であると同時に、日本の書の最高峰に位置する書である」

石川九楊『書の宇宙・12‐洗練の小宇宙(平安古筆)』1998年・二玄社

私は「高野切れ」は知っていましたが「寸松庵色紙」は知りませんでした。ご存じない方もいらっしゃるかと上に引用しておきました。また「平仮名」の基準、典型、お手本はありますが、「片仮名」のお手本はないということの確認でした。再度、「片仮名」の考察に戻り、もうしばらく「片仮名」について考えます。

上記では、つまり、平仮名よりも若干、発生歴史的には古いにもかかわらず、「片仮名」はあくまで符号的性格を持つものなのでしょう。私が小学生の頃、百科事典の様々な写真や図のページを漫然と見たりして、よく遊んでいましたが…その中、古い文書の写真を見て、他の全ての文字は読めないのに「カタカナ」だけは当時の小学生の私が知っているカタカナと同じ形をしていて驚いたことを、ふと思い出しました…。

「片仮名と女手(平仮名)との違いは、一見、形態の違いにすぎないかのごとくではあるが、実際にそれだけではない。女手(平仮名)は、和語と漢語からなる二重複線言語・日本語を象徴する文字であるが、一方、片仮名は漢文の訓読(〈ヨミ〉)のために生まれた〈ヲコト点〉が姿を変えて現れたものであり、言葉と動詞や名詞などの〈詞〉と、助詞や助動詞、接頭・接尾語などの〈辞〉に分けて考える詞辞論に立てば、いわば〈辞(補助・つなぎ)〉の文字である。―中略― 大量流入した中国語の語彙を核に、その傍らに漢文訓読の際の訓点のように助辞を添えるような構造をもっているのが、日本語であり、また朝鮮語である。(たとえば、〈日本文化〉に助辞を加えて〈日本の文化〉とも〈日本における文化〉とも言い換えることができる日本語の構造は、ここに生じている。)」

石川九楊『日本語とはどういう言語か』2015年・講談社学術文庫

この辺りの議論は、No.27 菊 咲くころも「孫文のいた頃」、No.28 凩吹くころでも「孫文のいた頃」で「訓読み」について考察した際にしましたが、それら、〈日本語としての助詞〉が「片仮名」で表記されていたということです。

「名詞、動詞にこれら〈助詞〉、〈助動詞〉が組み合わさり様々な複雑な表現ができるわけですが、日本語の〈格助詞の働き〉は、漢文では〈語順に支配〉され、日本語の〈助動詞〉の働きは、漢文では〈助辞・字〉がこれらに相当します。」―No.28 凩吹くころでも「孫文のいた頃」

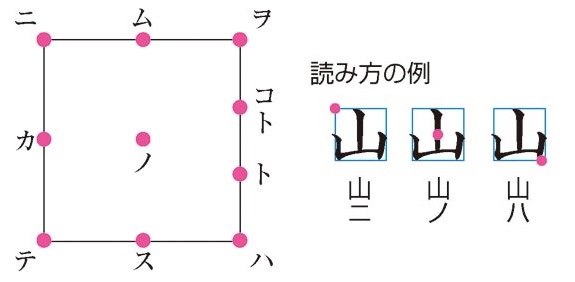

因みに上記「ヲコト点」とは平安時代初期頃から使用された「漢文訓読記号」で下記のように、点の位置によって日本語の助詞が決められていました。

ろーぷ

Weblio辞書「オコト点」より

「片仮名」の発生、役割りの考察はここまでにしますが、「片仮名」について最後に石川九楊は興味深いことを述べています。

「明治時代以降、第二次世界大戦の敗戦まで、小学校ではまっ先に片仮名を教えたのは、片仮名は〈読み〉のための符号という色彩の強い文字であること、日本の近代化が〈culture〉を〈文化〉、〈civilization〉を〈文明〉と翻訳したように、西欧文化をいったん漢語=漢字によって受け止めることによって成立したこと、つまり日本の近代化は二重複線言語の漢語部分〈漢字と訓読助辞である片仮名〉を強めることによって実現したものであり、西欧化であると同時に中国化でもあったという点に秘密をもっている。単に旧い中国語たる漢語ではなく、近代語たる漢語、漢文に、片仮名は同伴したのである。」

同上

「漢語」の造語力、翻訳力はよく語られていますね。(No.13 重ね重ね「孫文のいた頃」の追記「翻訳主義を明治日本がとったことの功罪」参照)、そして孫文のいた頃の日本国政府の公文書は「文語・漢文の書き下し」であり、助詞等は全て「片仮名」で記すのが普通でした。「ひらがな」はやはりプライベートな位置づけだったのでしょう。

因みに江戸期の「瓦版・かわらばん」や『奥の細道・元禄15年・1702』、為永春水(寛政2年・1790‐天保14年・1844)の『春色梅児誉美・しゅんしょくうめごよみ・天保4年・1834』も、葛飾北斎(宝暦10年・1760-嘉永2年・1849)、安藤〈歌川〉広重(寛政9年・1797-安政5年・1858)、らの絵の賛も全て「漢字ひらがな交じり文」で、明治12年(1879)創刊の『朝日新聞』も「漢字ひらがな交じり文」でした。

『教育ニ関スル勅語』(きょういくにかんするちょくご)所謂、『教育勅語』で、明治天皇が近代日本における国民道徳と教育の基本理念を示した勅語(天皇の言葉)です。1890年(明治23年)10月30日発布。儒学者、元田永孚(もとだながざね・1818‐1891)と政治家、「大日本帝国憲法」も起草した井上毅(いのうえこわし・1844-1895)の両名により起草されました。

左:オリジナル(大正12年(1923)9月1日の関東大震災で、文部省に保管されていた「教育勅語」は被災し、焼失は逃れたものの変色してしまいました。『教育勅語』は平成26年(2014)に文部科学省から当館へ移管され、今回が初めての展示となります。)・国立公文書館デジタルアーカイブ

右:文部省より全国の教育機関に配布された謄本(完コピー)

下記の「近代教科書デジタルアーカイブ」に明治期から第二次世界大戦終了までの様々な「教科書」が掲載されています。いくつかの写真をコピペしようと思ったのですが、あまりにも興味深い当時の教科書が数多く載っているので、ご関心のある方は是非参照してみてください。「旧植民地教科書」まであります。

【近代教科書デジタルアーカイブ】国立教育政策研究所教育図書館が所蔵する教科書のうち,明治検定制度以前の「明治初年教科書」「明治検定教科書」「国定教科書」「旧制中学校教科書」「高等女学校教科書」「師範学校教科書」「暫定・文部省著作教科書」の本文をPDF形式で閲覧できます。教科書の分類は『明治以降教科書総合目録』によるものです。

https://www.nier.go.jp/library/textbooks/index.html

さて、「片仮名」を辿っていたら、話が「日本語が成立した頃」から、期せずして、一気に1,000年も飛んで「孫文のいた頃」に戻ってしまいました。しかし、歴史とはそのように繋がっているものなのでしょう。日本語の日本語たる所以の「漢和二重複線言語」を考えたのですが、次回はまた1,000年前に戻り、中国大陸からの影響と、成立し始めた「日本語」とその後の発達、その日本語を使って書かれた作品について考えたいと思います。

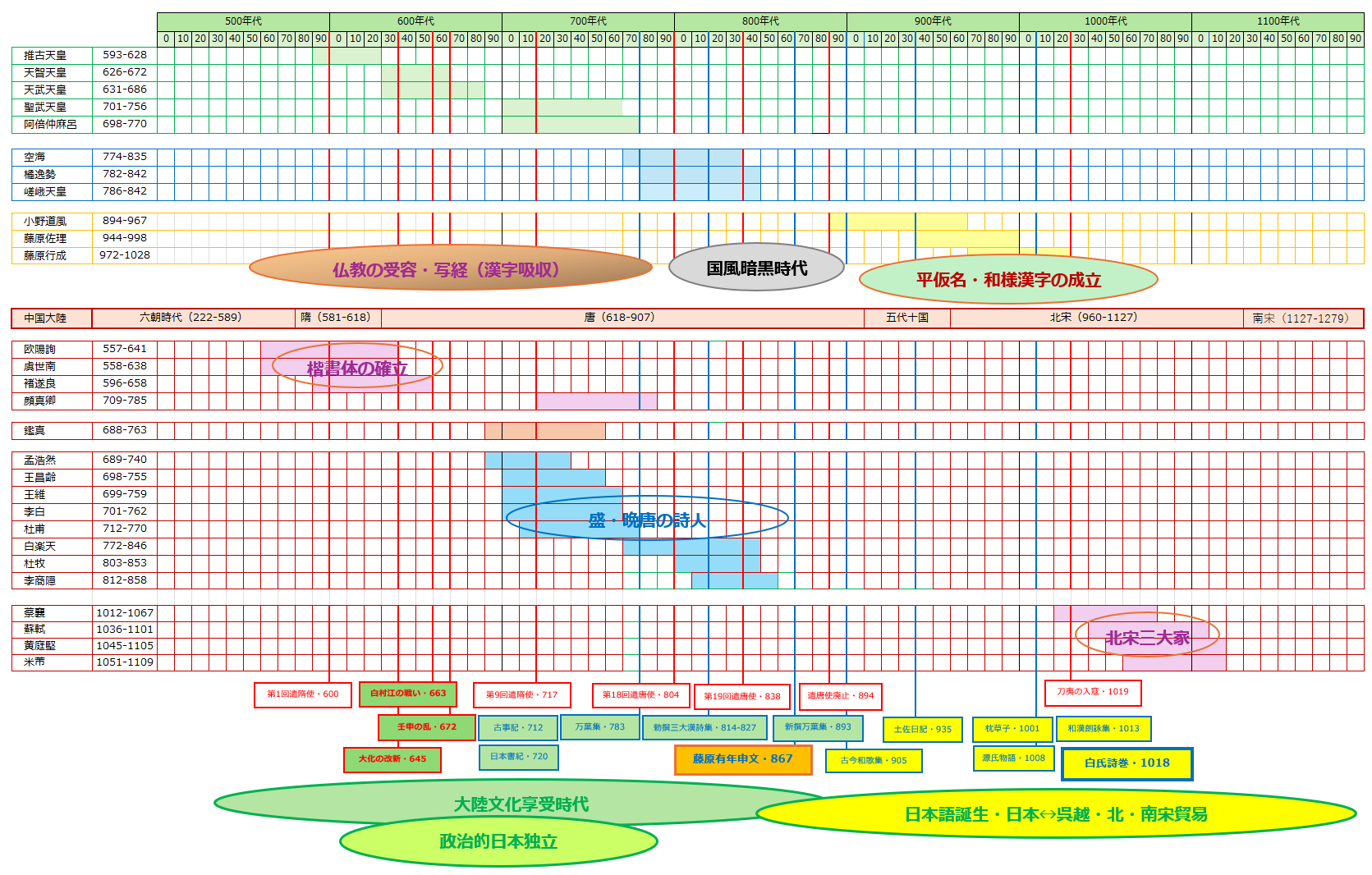

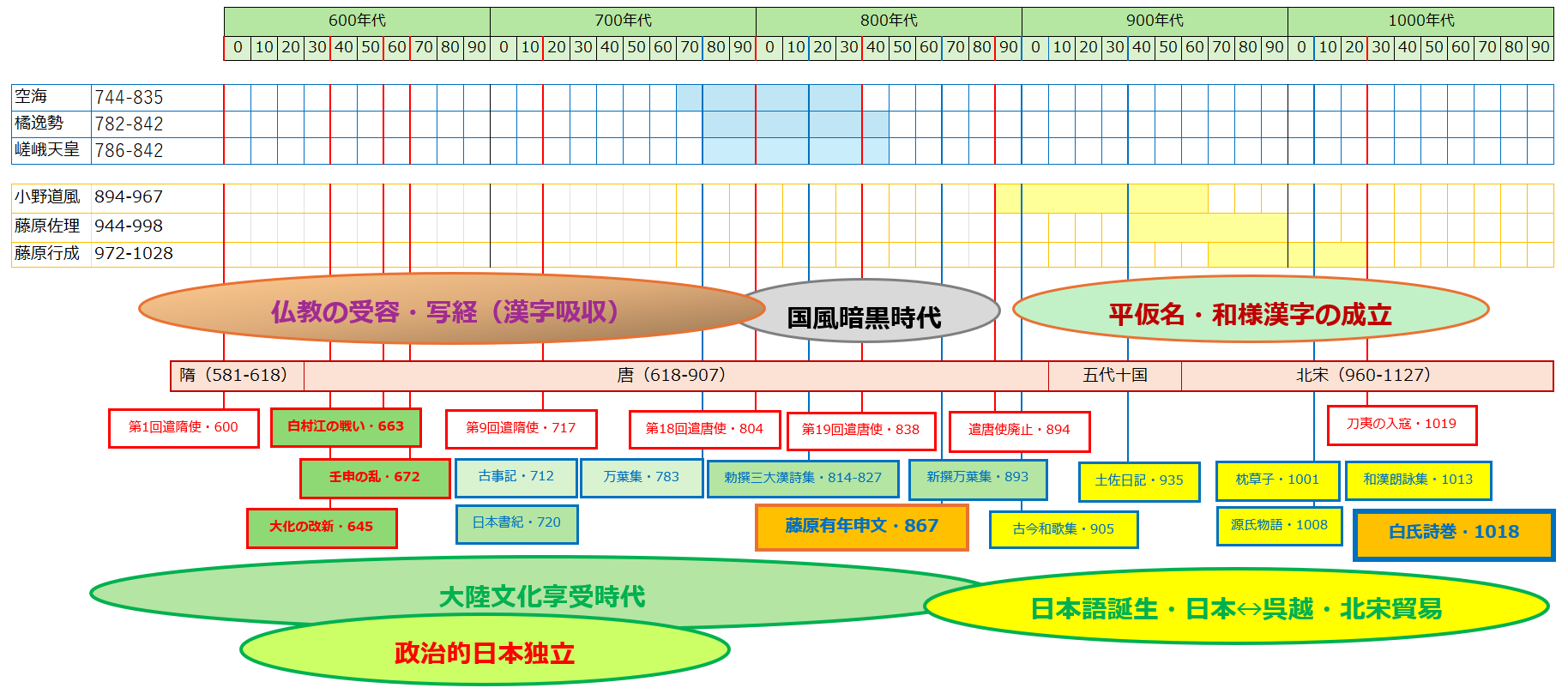

最後に、前回使用した日本と中国との700年間の交流の図を、すこし補強して再度あげておきます。

パソコンで拡大もできるかと思いますが、いささか小さ過ぎるので、部分的拡大図を下に載せました。

11の文学作品を挙げてあります。

『古事記・712』、『万葉集・783』は万葉仮名で書かれた「倭・日本語」で、『日本書紀・720』、『勅撰三大漢詩集・814-827』、『新撰万葉集・893』は「漢文」で、『古今和歌集・905』、『土佐日記・935』、『枕草子・1001』、『源氏物語・1008』、『和漢朗詠集・1013』は「漢字ひらがな交じり文」ですが、残念ながら全てオリジナルは残っていません。残されているのは「写本」ですから、本当に当時、どんな文字で書かれていたのかがわかりません。文学作品ではありませんが藤原行成の『白氏詩巻・1018』だけはオリジナルが残っているのでした。

ただ、今年2024年4月に、藤原定家(1162‐1241)の『古今和歌集』の歌の解釈を記した書物『顕注密勘・けんちゅうみっかん』の原本が京都の冷泉家で発見されたというような事件もありましたから、将来、どこかでより古い写本、或いは、オリジナルが発見されるかもしれません。

発見された古今和歌集の注釈書 藤原定家の自筆の原本 NHK京都WEBマガジン・2024年4月24日

以上

2024年7月

追記 ▶中華の隠者・隠逸

今回は上記にも登場しましたが、陶淵明(とうえんめい・365‐427)について語りたいと思います。

陶淵明(名は潛・せん、淵明は字・あざな)、と言えば先ず『帰去来辞』(帰去来の辞)が有名です。この辞の冒頭、「歸去來兮田園將蕪胡不歸」、と颯爽と始まりますが、「去來兮」は意味を持たない助字と習います。これを「帰りなんいざ、田園将(まさ)に蕪(あ)れなんとす、胡(なん)ぞ帰らざる」と訓じるわけですが、初めてこの文章を読んだ当時、高校3年の私は、内容をどこまで理解していたかは、おぼつきませんが、「何てカッコイイんだろう!」と、むやみに感動、興奮したのでした。因に、この「歸去來兮=帰りなん いざ」は菅原道真(845-903)が夢のお告げで訓を思いついたという伝説があり、今回その出典を調べてみましたが、よくわかりませんでした。

この詩文を賦した理由については下記の有名な逸話があります。

「潛歎曰、我不能為五斗米折腰向郷里小人。即日解印綬去職。賦《歸去來》,其詞曰:」

「潛、歎じて曰く、我五斗米の為に腰を郷里の小人に向ひ折る能はず、即日、印綬を解いて職を去り、《歸去來》を賦す。其詞に曰く…」

「陶淵明が歎いて言うに、私は安俸禄のために故郷のしょうもない小役人にペコペコなどしたくない。即日、印綬をはずして官職をやめ、『帰去来』の辞を賦した。その詩に曰く…」

宋書・列伝第53隠逸

そしてこの後に「歸去來兮 田園將蕪胡不歸…」が始まります。この詩文はおよそ240字ほどのかなり長いものなので掲載くを省略しますが、興味をもたれた方は是非読んでみてください。ネットで簡単に検索できます。

さて、日本の漢詩の碩学、吉川幸次郎(1904-1980)は杜甫の研究者ですが「近頃は、陶淵明を、だいぶ苦労して読み、書いた。」とあります。即ち『陶淵明伝』です。私が持っている版(初版1958年・1974年19刷)は大学生になってから購入した新潮文庫版です。この本の解説を書いているのが一海知義(いっかいともよし・1929-2015)、吉川幸次郎の弟子にあたります。(因みにNo.26 秋分間近でも「孫文のいた頃」追記に登場する高橋和巳と吉川幸次郎門下の同期です。)

一海知義の解説によると元々は雑誌「新潮」に10数回に渡って連載され一冊の書物(新潮叢書)になったのが1956年のようです。

さて、すっかり忘れていたこの本を50年近くの歳月を経て引っ張り出し、読み直してみてなるほどと思った詩が『飲酒 其の五』でした。

飲酒

結盧在人境 廬を結んで人境に在あり

而無車馬喧 而も車馬の喧無し

問君何能爾 君に問ふ、何ぞ能く爾(しか)るかと

心遠地自偏 心、遠ければ地自から偏なり

采菊東籬下 菊を采とる東籬(とうり)の下(もと)

悠然見南山 悠然として南山を見る

山気日夕佳 山気日夕に佳く

飛鳥相与還 飛鳥(ひちょう)、相与に還へる

此中有真意 此の中に真意有り

欲弁已忘言 弁ぜんと欲して已に言を忘る

私は質素な廬(いおり)で街中に住んでいる/ でも、車馬がうるさく訪ねてくることはない/ 何故そんなことができるのかと問われれば/ 心が俗から遠ければどこに住んでも、自然とそこは騒がしくない場所になってしまうものだ/ 家の東の垣の下で菊の花を摘む/ そして悠然と南山を眺める/ 山容は夕日に映え/ 鳥達はともにねぐらに帰っていく/ この中に人の本来の姿がある/ 説明したいけれど、何と言っていいのか、言葉が出て来ない。

以下、吉川幸次郎の解説です。

「〈此中有真意 此の中に真意有り〉というのは、この平和な風景の中にこそ、この世の真実、真理はある、というのでなければならぬ。

では更に一歩すすめて、淵明が、この世の真理と考えたものは何か。〈真〉の字の具体的な内容となるものは何か。近ごろ一海知義君が、自由・Freedom を以てそれに擬するのは、傾聴すべき説である。しかしそれについては、一海君の研究の大成を待つこととし、ここには深くふれない。ただ真の字は、顧炎武その他、清朝の文字学者が往々指摘するように、儒家の古典である五経には全く見あたらない字で、老子、荘子にはじめて見える字であることを、付言するにとどめる。それよりも私がここでふれたく思うのは、真意の二字のうち、〈意〉の字の方についてである。

〈此の中に真意有り〉

私は、これまで、真意の二字を、ただちに真実の意と解して来た。前章で、それを宇宙の真実といったのも、そのためである。しかしよく考えてみるに、それは軽率な解釈であったようである。

ひそかに思うに、真意の二字は、真、すなわち真実への端緒、示唆、予兆、というようなことではあるまいか。あたかもなお雨ふらんとして、なおふるには至らない、雨もよいの天気のことを、雨意あり、という、そのごとき意の用法なのではあるまいか。南山の方へと帰りゆく飛鳥の姿、その中にこそこの世の真実はある、とはっきり輪郭を伴った事態として言い切ったのではなく、その中に真実への示唆がある、此の中に真の意(きざし)有り、と、事体を雰囲気に於いてとらえ、余裕を置いていったとする方が、より淵明的である。Acker 翁の英訳に、A hint of truth というのはなかなかに正しいのではあるまいか。

The mountain air is fine at evening of the day

And flying birds return together homewards.

Within these things there is a hint of truth,

But when I start to tell it, I can not find the words.」

『陶淵明伝』―吉川幸次郎(新潮文庫・1958年)

現代、日常日本語で偶々「真意」という言葉は、「本当の気持ち」というような意味で使いますが、この吉川幸次郎の解釈、当時20歳くらいの私は「此の中に真の意(きざし)有り」を鉛筆で囲っているのですが…すっかり忘れていました。まあ、学者というのはたいしたものだとつくづく思っての「鉛筆囲い」だったはずですが、それをすっかり忘れているのが私でありました…。

また、上記で吉川幸次郎も言及しているので調べたら、果たして一海知義も研究は多岐に渡るようですが、陶淵明についても『陶淵明―虚構の詩人』(岩波新書・1997年)があり早速読んでみました。(一海知義もこの世界では有名人ですが、私ば漢詩の入門書の本を一冊読んだことがあるだけでした。)

さて、読んでみて、実は長年疑問に思っていたことの解答のヒントのような発見がありました。陶淵明には『五柳先生伝・ごりゅうせんせいでん』という自伝的作品があり、それにより「五柳」は陶淵明の雅号ともなっています。

「ところで淵明自身は、前にもふれたように『五柳先生伝』を自らの伝記だとは言っていない。一つの独立した作品として読めば、これは一人の架空の人物の肖像画にすぎない。

しかしその肖像はあまりにも淵明自身の像に似ており、五柳先生という虚像は淵明の実像だとして、人々は読んできたのである。そこには淵明一流の韜晦(とうかい)、ひらたくいえば〈おトボケ〉があり、その味がまた淵明の姿を彷彿とさせるのである。

『五柳先生伝』が淵明の自画像だとして最初に紹介したのは、梁(りょう)の沈約(ちんやく・441-513)の『宋書・そうじょ』〈隠逸伝〉である。」

一海知義『陶淵明―虚構の詩人』(岩波新書・1997年)

一海知義は『陶淵明―虚構の詩人』と題したように、この「自伝」ととらえてきた1700年前の詩人の他の作品との矛盾等を考察して、実在の陶淵明が「虚構」(その本質が藝術・Art)という手法を用いて当時の過酷な社会に対峙してきたことをつまびらかにしていきます。

さて、横山大観(よこやまたいかん・明治元年・1868-昭和33年・1958)は私の好きな画家です。勿論、近代日本画壇の巨匠ですが、大観には陶淵明を画題にして2つの作品があります。1つは『五柳先生』でもう1つが『陶淵明』です。大観も陶淵明が好きだったのでしょうが、私の疑問はこの2つが余りにも雰囲気が異なる、ということでした。それを一海知義の「虚構説」で考えると非常にわかりやすいものになります。或る意味当然と言えば当然、生身の(多分…ど~しようもないところもたくさんある)横山秀麿(よこやま ひでまろ)は孜々として藝術に取り組んで、横山大観になったわけですから、おそらく、ひしひしと「虚構」の意味を痛感していたのでしょう。

このコラムで度々出てくる「作家論」と「作品論」ですね

コラムの追記だから、少し話を飛ばします。勿論、一海知義のここで使用している「虚構」とまた少しだけ意味は異なりますが、ここに「横山大観の五柳先生と陶淵明」を考察すれば、つい思い出される一節があります。

「『文楽の研究・三宅周太郎』の中に故大隈太夫に関する一挿話が伝えられている。この義太夫語りは〈おれの‐『鰻谷』‐はいいだろう。間男される八郎兵衛はおれでないと本当に語れないぜ。〉と自慢したそうで、そして実際にそのことばを裏書きするような体験の持ち主であったそうだ。故大隈太夫の『鰻谷』がいかに至藝であろうと、われわれはそんな薄ぎたない〈義太夫〉を決して聴きたいとは思わない。」(虚構について)

石川淳『文学大概・昭和17年9月・小学館』(『文学大概』昭和51年・1976・中公文庫)

石川淳、一流の「藝術」の定義です。

「総じて享受者を感動させるエネルギイのはたらきは、作品に於ける〈虚構〉の中よりほかに出て来ないものだと。」 ― 「猫が居眠りしてゐるところを丹念に写生さえすれば、その画がつねに実感をもって迫るとは請け合えないやうに、龍が天に昇る光景を描いても、それはかならずしもうそっぱちの図柄たるにとどまらない。」

同上

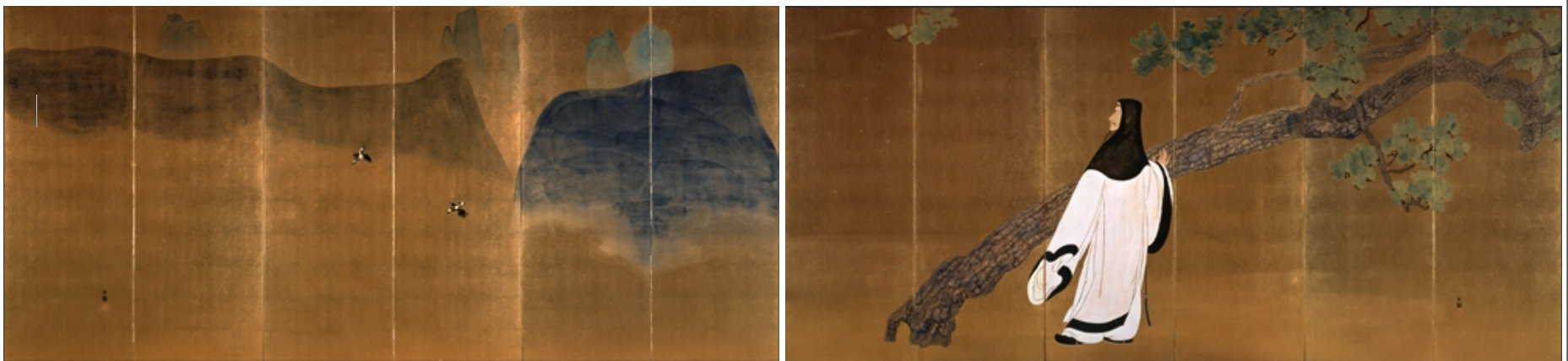

『五柳先生』(大正元年・1912・東京国立博物館蔵)

『陶淵明』(大正2年・1913・山種美術館蔵)

『陶淵明』(大正2年・1913・山種美術館蔵)

また、これは有名ですが、夏目漱石(慶応3年・1867-大正5年・1916年)の『草枕・明治39年・1906』に下記のくだりがあります。少し長くなりますが引用します。(大観の絵が描かれる5~6年前の作品です。)

「苦しんだり、怒ったり、騒いだり、泣いたりは人の世につきものだ。余も三十年の間それを仕通して、飽々した。飽飽した上に芝居や小説で同じ刺激を繰り返しては大変だ。余が欲する詩はそんな世間的の人情を鼓舞するようなものではない。俗念を放棄して、しばらくでも塵界を離れた心持ちになれる詩である。いくら傑作でも人情を離れた芝居はない、理非を絶した小説は少かろう。どこまでも世間を出る事が出来ぬのが彼らの特色である。ことに西洋の詩になると、人事が根本になるからいわゆる詩歌の純粋なるものもこの境を解脱する事を知らぬ。どこまでも同情だとか、愛だとか、正義だとか、自由だとか、浮世の勧工場にあるものだけで用を弁じている。いくら詩的になっても地面の上を馳けてあるいて、銭の勘定を忘れるひまがない。シェレーが雲雀を聞いて嘆息したのも無理はない。

うれしい事に東洋の詩歌はそこを解脱したのがある。採菊東籬下、悠然見南山。ただそれぎりの裏に暑苦しい世の中をまるで忘れた光景が出てくる。垣の向うに隣りの娘が覗いてる訳でもなければ、南山に親友が奉職している次第でもない。超然と出世間的に利害損得の汗を流し去った心持ちになれる。独坐幽篁裏、弾琴復長嘯、深林人不知、明月来相照。ただ二十字のうちに優に別乾坤を建立している。この乾坤の功徳は「不如帰」や「金色夜叉」の功徳ではない。汽船、汽車、権利、義務、道徳、礼義で疲れ果てた後のちに、すべてを忘却してぐっすり寝込むような功徳である。

二十世紀に睡眠が必要ならば、二十世紀にこの出世間的の詩味は大切である。惜しい事に今の詩を作る人も、詩を読む人もみんな、西洋人にかぶれているから、わざわざ呑気な扁舟を泛うかべてこの桃源に溯るものはないようだ。余は固り詩人を職業にしておらんから、王維や淵明の境界を今の世に布教して広げようと云う心掛も何もない。ただ自分にはこう云う感興が演芸会よりも舞踏会よりも薬になるように思われる。ファウストよりも、ハムレットよりもありがたく考えられる。こうやって、ただ一人、絵の具箱と三脚几を担ついで春の山路をのそのそあるくのも全くこれがためである。淵明、王維の詩境を直接に自然から吸収して、すこしの間でも非人情の天地に逍遥したいからの願い。一つの酔興だ。」

『草枕』夏目漱石(明治39年・1906)‐漱石全集・岩波出版社・1997

夏目漱石が100年以上前に、当時の明治社会を批判し、その対比としての、拠り所、理想が「淵明、王維の詩境」でした。しかもさらに畏るべし、漱石の危惧は予言のように、100年後の今、更にそれが加速された社会となっています。

それにしても…右も左もわかっていない高校生の私が、陶淵明の「詩の力」によって、どこかで「別乾坤・別天地」を感じ、そして歳を経るにつれ、少しは勉強もして、その「詩の力」により「淵明、王維の詩境」をより強く感じるようになり、「すこしの間でも非人情の天地に逍遥したいからの願い。一つの酔興だ。」…ということにより強く同感できるようにはなったかと思います。

因みに夏目漱石と横山大観は1年ほど漱石が年長で、親交もありました。大観から画を貰ってそのお礼の漢詩が残っています。

酬横山画伯恵画 横山画伯の画を恵に酬いる

大観天地趣 大観す天地の趣(おもむき)

円覚自然情 円覚す自然の情

信手時揮灑 手に信(まか)せて時に揮灑(きさい)すれば

雲煙筆底生 雲煙、筆底より生ず

*大観=動詞として使用、円覚=動詞として使用(漱石の号の1つ)

明治45年/大正元年7月・1912(漱石全集第18巻・岩波出版社・1997)

大観の『五柳先生』が大正元年ですからその年に、大観から何かの絵を贈られそのお礼に書いた詩ですね。当然大観は『草枕』を読んでいたでしょうし、漱石もこの絵(正確には屏風画ですが)を見ていたでしょう。漱石の日記にはこの詩を贈った大正元年の同時期、大観と一緒に下谷の料亭「伊予紋」で、7月13日に会食したことが出てきますが、残念ながら、何を語ったのかは記されていません。勝手に「陶淵明話題」でショートストーリーにでもすれば楽しいとは思いますが、お酒を呑めなかった漱石と、酒豪の大観だから、あまり話は合わなかったのでしょうか…気になります…。

以上

.svg)