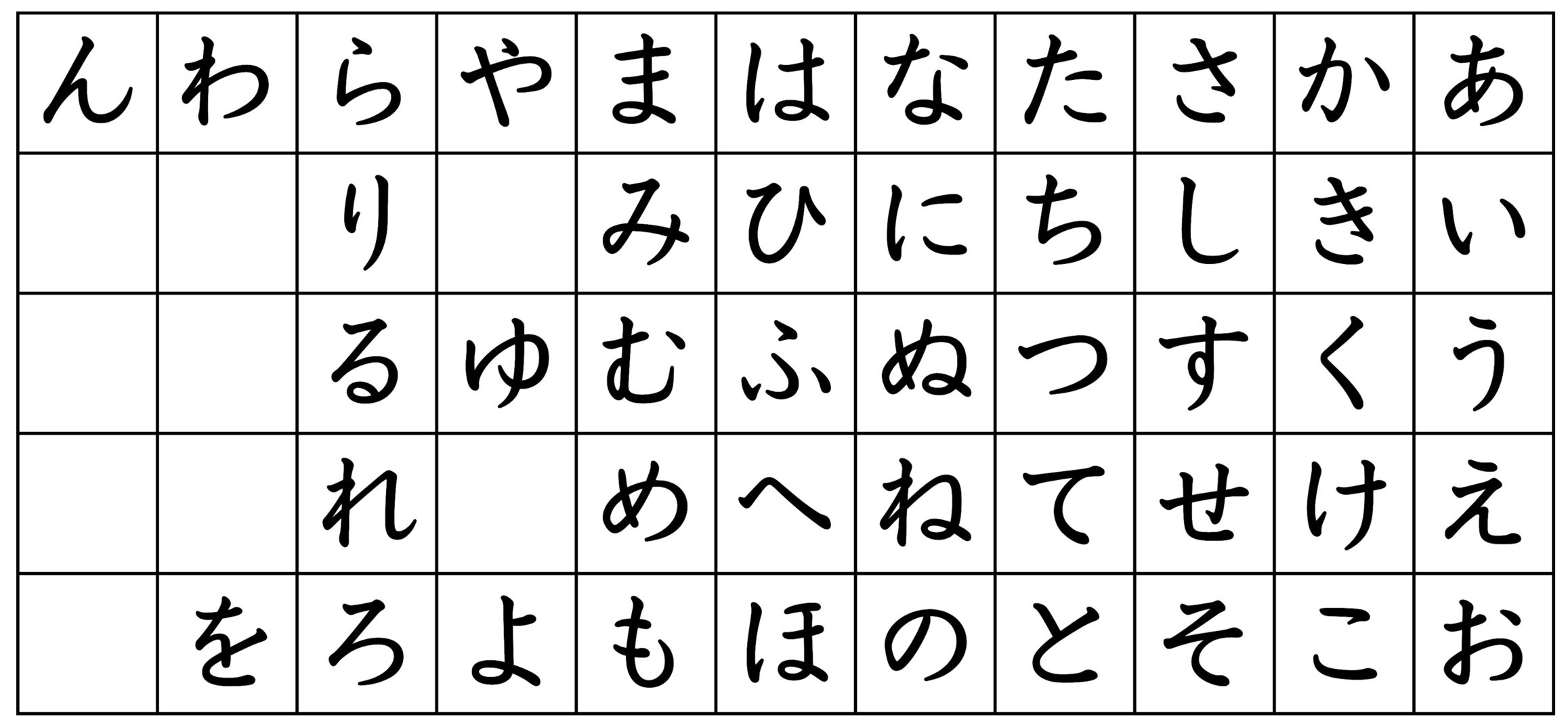

国際交流・留学にすぐには役立ちそうにない教養講座㊳

ー世界に「日本が存在していてよかった」と思ってもらえる日本に…

No.38 重陽を過ぎても「孫文のいた頃」

詩者志之所之也在心為志發言為詩

詩ハ志ノ之ク所ナリ。心に在リテハ志ト為リ、言ニ發スレバ詩ト為ル。

詩経・大序

夫和歌者託其根於心地發其花於詞林者也

夫レ和歌ハ、其ノ根ヲ心地ニ託シ、其ノ花ヲ詞林ニ発クモノナリ。

やまと歌は、人の心を種として、よろづの言の葉とぞなれりける。

古今和歌集・真名序&仮名序冒頭

九日付菊

燕知社日辞巣去 菊為重陽冒雨開

燕ハ社日ヲ知リ巣ヲ辞去シ 菊ハ重陽ノ為二雨ヲ冒シテ開ク 皇甫冉

わが宿の菊の白露今日ごとに幾代たまりて淵となるらむ 中務卿敦慶親王娘

和漢朗詠集

◆前回まで

石川九楊説をたどり、日本語がその成立経緯から「漢和二重複線言語」であることを確認しました。「漢語」とその「漢語」から派生した「訓読み」、そしてそれを表記することのできる「平仮名」の発明について考えました。そして「漢語(春風・シュンプウ)と「ひらがな語(はるかぜ)」では意味が同じであったとしても用途が異なり「漢語」は比較的「公的な状況」で使用され「ひらがな語」は「私的・情感的な状況」での使用が多い言葉であり、詰まる所、日本語の中には「外国語」である「漢語」が入り込んでいて、或いは、「漢語」を基にして「ひらがな語・倭語・和語」を組み立ててきて、「漢語」「和語」それらを使い分けている…、ということを見ました。そしてその「外国語・漢文」を「直接翻訳・書き下す」ために発明された記号が「カタカナ」であり、それは奇しくも明治期に西欧文化を取り入れる時に再び大きく表に出てきたのでした…。

「〈漢字語〉と〈ひらがな語〉と〈カタカナ語〉の集合体を〈日本語〉と呼びならわしているのではないかという予感がこの書名にこめられている。〈国文法・ひらがな語文法〉はあっても、〈日本語文法〉は存在しない。〈さかづき〉は名詞、〈乾す〉は動詞。それでは、〈乾杯〉は名詞か動詞か。実のところは〈杯を乾す〉という漢字文(外国語)であり、国文法の手に余る。たしかに存在する日本語。だがそれは考えられているほど自明なものではない。」

石川九楊『日本語とはどういう言語か』2015年・講談社学術文庫

No.37 立秋を過ぎても「孫文のいた頃」

◆その後、1000年を経ても形状変化がない「文字としての平仮名の確立」

さて、今回です。それ以前は「漢文脈」しかなかった日本語に「二重複線」として「和文脈」が入ってきて、それがどのように活用されていったのか?ということを考えてみたいのですが、その前に、以前少しふれましたが、この10世紀頃に確立した文字としての「平仮名」について再考したいと思います。

「ひらがな語・和文脈」の核をなす「平仮名・ひらがな」についてはNo.34 花橘咲く「孫文のいた頃」で発生理由の1つとして時代要求による「文字の速記性」をあげました。

「平仮名が開発された場は〈文書の場〉であった。奈良時代も後期になると律令制が整い、日本は中国型の官僚制国家になる。こうなると、多くの文書が作製されることになり、漢字に熟達した階級が出現する。この人々は正式な文書を格式の高い漢文(中国語)で書き、楷書で書記することにも自在であったが、私的な文書になると、速記性を重視して、漢字の草体化を行うようになる。平仮名はこのような実用の場、事務処理の場を温床として発生し発達した。このようにして用いられ、草体化した万葉仮名を〈草仮名(そうがな)〉という。〈草仮名〉は漢字と平仮名の中間形である。

小池清治(こいけせいじ・1941‐2018)『日本語はいかにつくられたか?』1989年・筑摩書房 No.34 花橘咲く「孫文のいた頃」

そして、「漢字の草書体」→「平仮名(簡略化)」→「ある時期にその簡略化・変化が止まった」ことに言及したのが石川九楊でした。

「女手(平仮名)が草書体以上に簡潔な姿になっていった理由は、速く、効率よく書くためという説明がよくなされます。たしかにそれもあるでしょう。しかし、もしそれだけの理由ならば、現在の平仮名は、平安時代に生まれた女手の姿からもっと簡潔な姿に変わっていてもよかったはずです。ところが実際は、仮名文字は女手に至るまでは急速に姿を変えましたが、その後の変化はごくわずかです。現在の平仮名は、一千年以上も前に成立した女手とほぼ等しい姿をしています。したがって簡潔化という理由だけでこの事実を説明することはできません。女手段階に至るまでは姿を変える強い必要性があり、女手の姿に至って何らかの理由によって平衡状態に達してからは、それ以上姿を変える必然性がなくなったのです。」

石川九楊『説き語り 日本書史』2011年・新潮選書 No.34 花橘咲く「孫文のいた頃」

「何らかの理由によって平衡状態に達してからは、それ以上姿を変える必然性がなくなった」という箇所で、No.34 花橘咲く「孫文のいた頃」の時点では話の流れから、その先を深堀しませんでした。そして「平仮名」の使用例としての『古今和歌集』や『高野切』における「変体仮名」の方に話をすすめました。しかし今回、「平仮名」が定着、普及し、現代にまで続く「ひらがな語・文脈と漢語・文脈」の「漢和二重複線言語」が出て来たので、今回は石川九楊の言うその「何らかの理由」からその先を紹介したいと思います。

◆「1000年文字・ひらがな」の成立は「和歌(詩)を作成することによって醸成された美意識」による

これが結論です。石川九楊は「ひらがな」を成立させている3つの「美意識」をあげています。

「女手(平仮名)の書・文字」の美は、日本語の中でもっとも厚みをもち、もっとも中心に位置する和歌に同伴し、①漢字の省略化、②文字の連続化、③構成の多彩、の3つの要素からなっている。」

石川九楊『書の宇宙・12‐洗練の小宇宙(平安古筆)』1998年・二玄社

この、①「漢字の簡略化」の中で「ひらがな」が1000年文字となった「何らかの理由」があると言います。

「美の基盤」-1. 漢字の省略化と音韻との平衡

草書体からの簡略化だけでは説明できない「ひらがな」発生・変化のストップは「音韻」に影響を受けているようです。

「現在の平仮名は、一千年以上も前に成立した女手とほぼ等しい姿をしています。したがって簡潔化という理由だけでこの事実を説明することはできません。女手段階に至るまでは姿を変える強い必要性があり、女手の姿に至って何らかの理由によって平衡状態に達してからは、それ以上姿を変える必然性がなくなったのです。〈中略〉学生に「あいうえお」の母音を比喩する簡単な図形を描くように指示すると、それぞれ「〇、一、U、∽、〇、」と描く明瞭な傾向が現れます。音を写し取る文字である女手(平仮名)には、言葉の音韻とつり合う方向へ書きぶりを導く力がはたらいているようです。

「安」の草書体は、日本語の「あ」音韻を比喩する形である「〇」と化そうとする力に導かれて、「あ」の姿となり、かつその姿にとどまりました。つまり「安≒あ≒〇、以≒い≒一、宇≒う≒U、衣≒え≒∽、於≒お≒〇、」という、漢字に始まりその痕跡をとどめようとする力と、音韻を比喩するところまで姿を変えようとする力の均衡の上に女手の姿は生まれているのです。女手が新生日本語の音韻と均衡を保ったので、平安時代以降は、それほど大きく姿を変えることはなかったのです。このように音韻との緊張をもった姿が、女手の根底に存在しています。言葉(声)にふさわしい姿をとどめているところに、女手の美の基盤があるのです。」

石川九楊『説き語り 日本書史』2011年・新潮選書

この「ひらがな形状の音韻比喩説」が例えば学会でどれほど評価されているものなのか、私にはわかりません。「あ行・母音」についてはかなり説得力があるように思えますが、では、「か行」以降はどうなるのかな…等々、素朴な疑問は残ります。因みに「50音表」で「あ段」、「い段」等々に、「ひらがなの形状」と音韻(母音)になんらかの共通性があるのかをしばらく凝視してみましたが、私では、ピンとくるものはありませんでした。或いは「音韻・発音」と「表音文字の形状」の関係についての研究書があるのかもしれませんが、今回、私の手には負えません。皆さんはどうでしょうか?

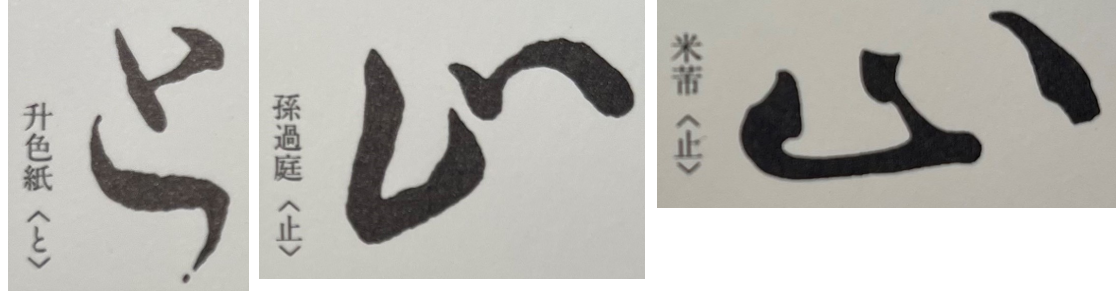

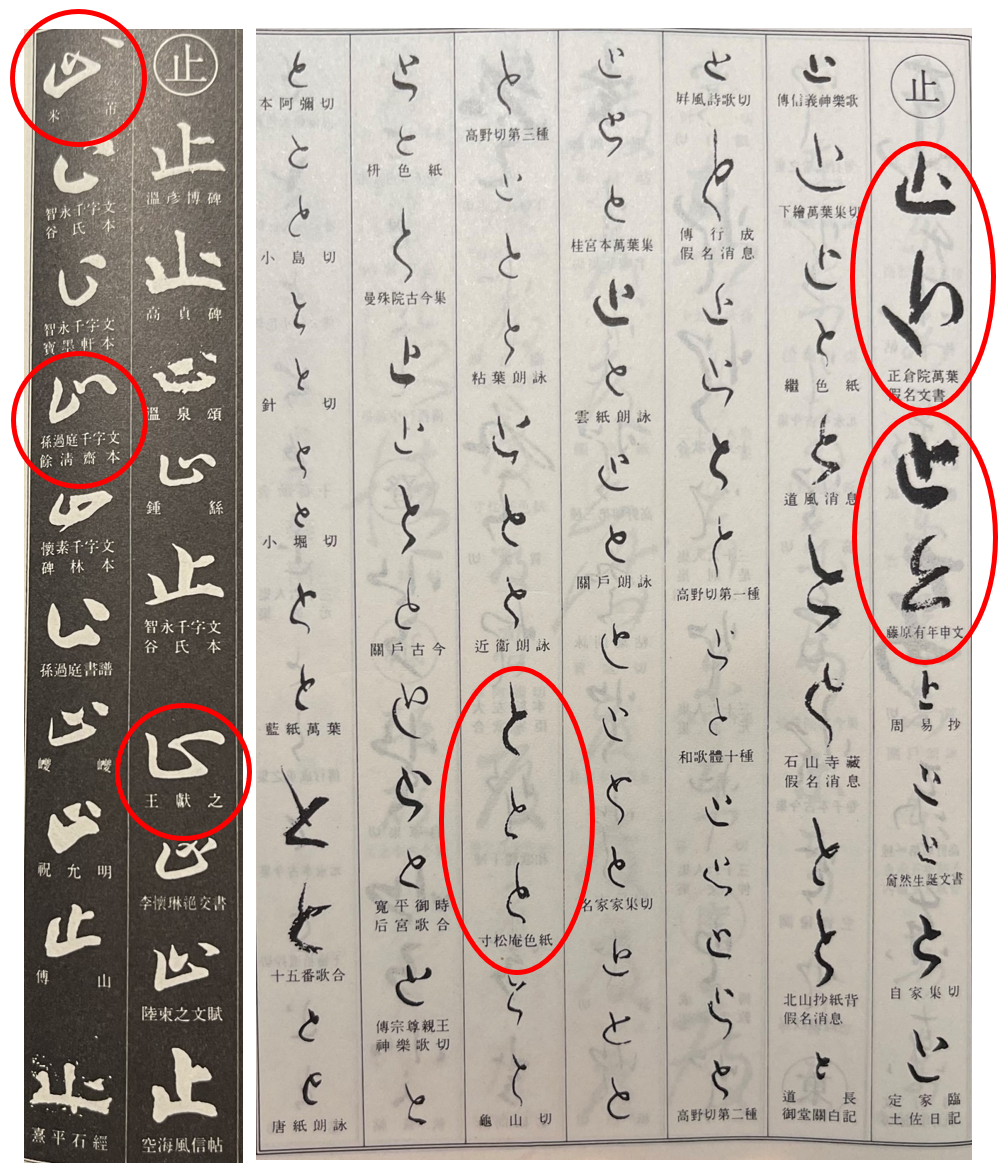

また、当時の中国大陸と日本の草書体との相違も大変興味深いものがあります。当然、初めは中国大陸の「漢字」を草書体でも完全にコピーしていたように思いますが、時代とともに「漢字」の日本風の崩し方が出てきたようです。下図は楷書体の「止」から変化した平仮名の「と」、そして中国大陸の草書体の「止」2種類ですが、筆順が何らかの理由で変化したといいます。

「いうまでもなく、女手(平仮名)は漢字の草書体を崩すことによって生まれた文字である。草仮名は漢字の草書体で、漢字=中国文字の範疇内の文字であるが、女手は、中国文字の範疇から抜け出し、再び中国文字の範疇に戻ることのありえない(不可逆の)段階に至った、正真正銘の日本文字である。この不可逆段階に至ったことは、漢字〈止〉から生まれた女手(平仮名)〈と〉が、中国の一般的な〈![]() 〉の筆順、書きぶりとは異なり、中央に位置する縦画から書き始められることなどが証拠として挙げられる。」

〉の筆順、書きぶりとは異なり、中央に位置する縦画から書き始められることなどが証拠として挙げられる。」

石川九楊『書の宇宙・12‐洗練の小宇宙(平安古筆)』1998年・二玄社

左から『寸松庵色紙・すんしょうあんしきし・伝紀貫之』(11世紀頃)、孫過庭・そんかてい:初唐の文人(648-703)、米芾・べいふつ:北宋の文人(1051-1107)。因みに孫過庭と米芾では350年の隔たりがありますが「〈止〉の草書体形状にはほとんど変化が見られません。これも美意識による安定なのでしょう。 写真の出典同上

ふと思って、角川の「書道字典」で「止」と「と」にあたってみました。(この字典は全ての文字に、その出典が克明に記され、その出典からの文字が写真で掲載されている労作です。)或いは、既にそんな研究書もあるのかもしれませんが、「ひらがな」の元になった「中国での漢字の草書化」と「日本での漢字の草書化」の時代的、比較研究はとても興味深いのですが、私の能力を越えているので、ここではあきらめます。ただ或る意味当然ですが、中国における漢字書体変化は日本の草書体漢字から平仮名への変化程の激しいものはないようです。

伏見冲敬(ふしみちゅうけい・1917-2002)編『書道字典』1977・角川書店

左から孫過庭と米芾もあげられていますが、王献之(おうけんし・344-386)は東晋の門閥貴族で王羲之(おうぎし・303-361)の七男です。やはり「止」の草書体は7世紀の王献之の300年前の4世紀でも書体が同じです。「と」についてはNo.34 花橘咲く「孫文のいた頃」で扱った「正倉院万葉仮名文書・762」と「藤原有年申文・867」があげられています。この「正倉院万葉仮名文書」と「藤原有年申文」の間の100年間は、日本において「漢字」(書体)の変化があまりなかった時期であり、この「藤原有年申文の時代以降、草書体は急激に変化して150年も経ずに『古今和歌集』、『寸松庵色紙』が出現します。

「美の基盤」‐2. 文字の連続化

平安調の仮名文字と言えば、私には読めませんが、ともかく「ひらがな」が連なっている(連綿・れんめん)が第1印象です。因みにこの「連綿」は日常では「連綿と続く」という言い回しで「切れ目なく延々と続いている」という意味で使用されていますが、別に「続け字の書法」を指し、その書体を「連綿体」と呼びます。

「女手(平仮名)の美の基盤の第2は「流れ」や「流動美」などと称される。文字の連続の美、および書きぶりの連続性である。女手は、中国の盛唐・狂草体の例をふまえて連綿し、連続の姿を見せることになったが、中国の書が最初から最後まで連綿・連続するかのごとき女手並の状態を一般的な水準として獲得するのが明代末であることを思うと、女手の連綿・連続の姿は中国の書とはまったく異なった理由に生じている。」

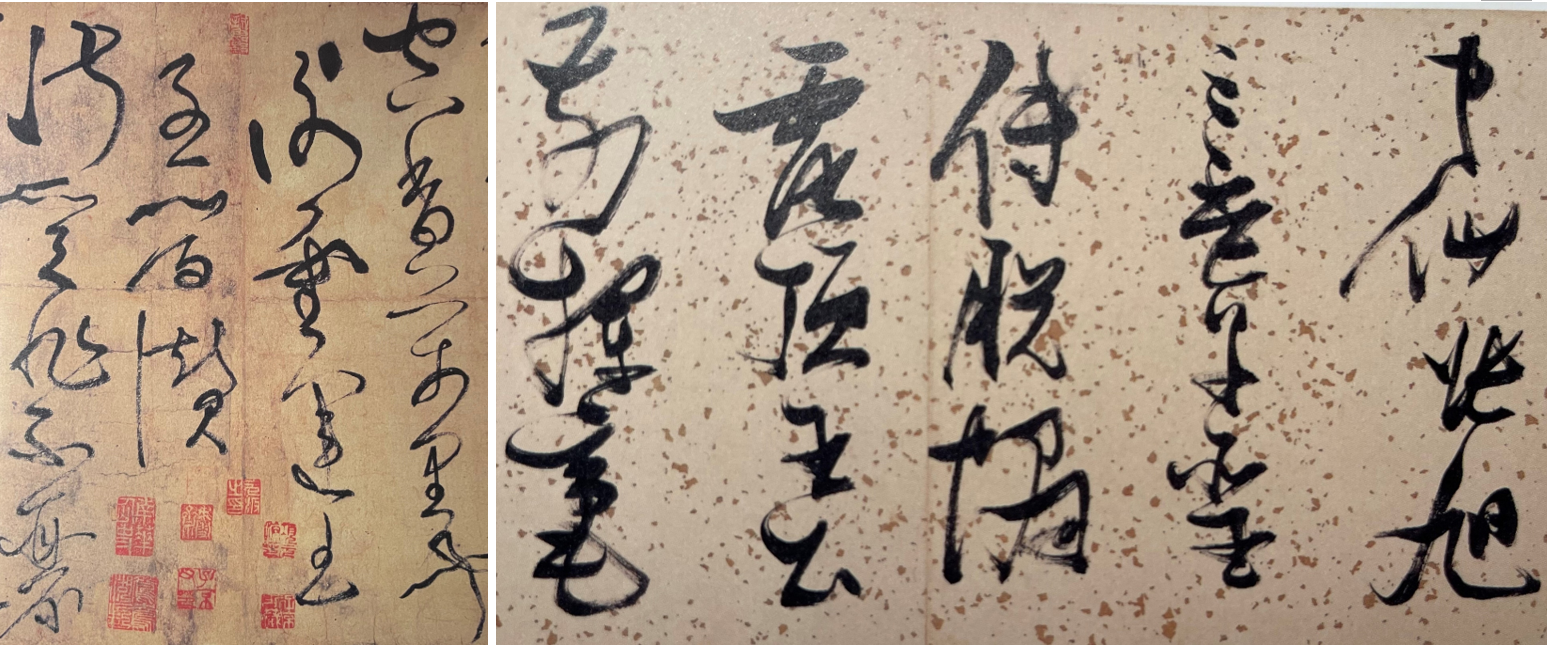

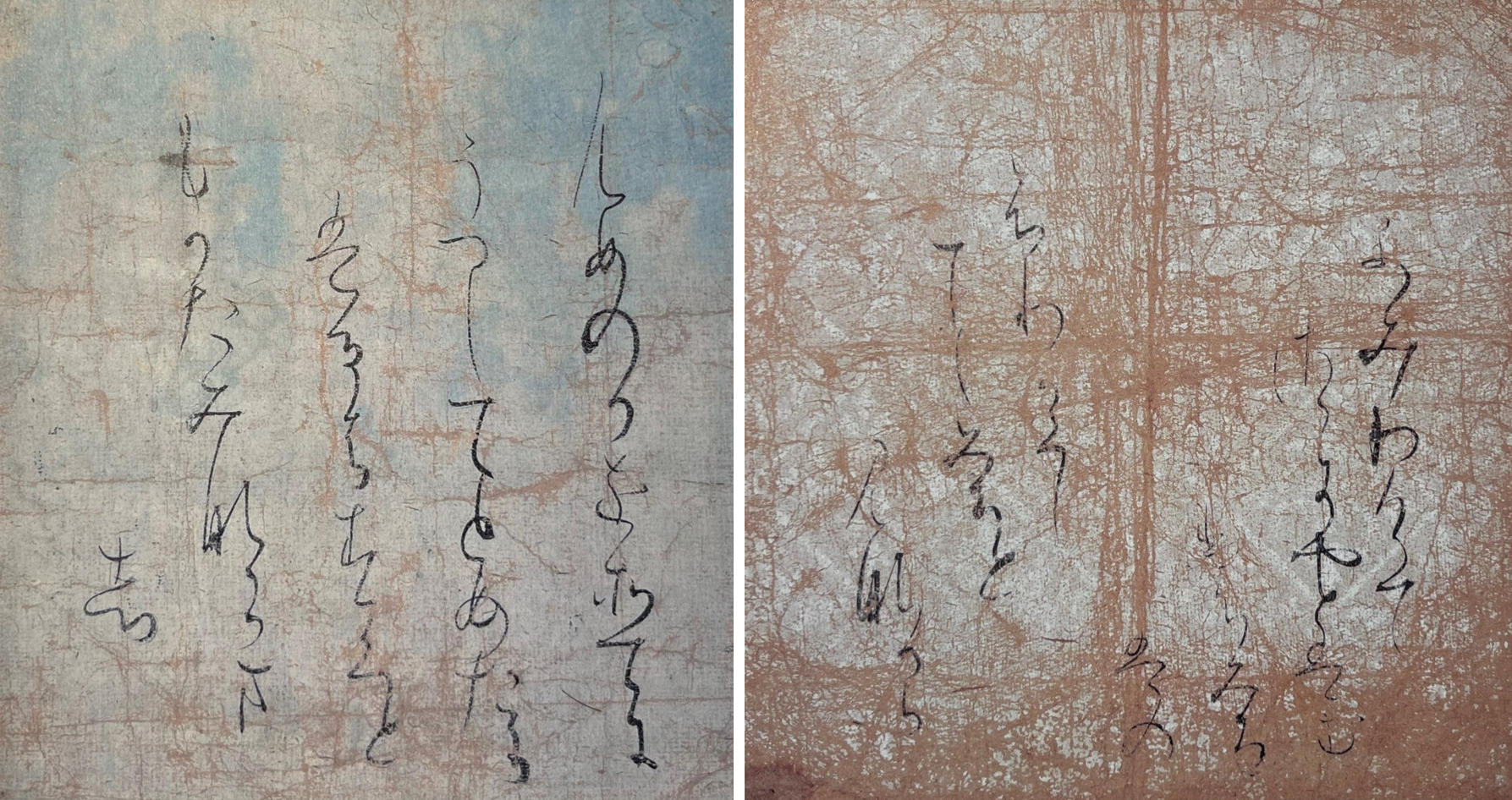

上記にある、日本の「連綿体」の基、手本となった8世紀「盛唐・狂草体」と、それから1000年の後、中国において一般的水準として確立された17世紀(明代末)の「連綿体」の例を下記にあげました。

左:張旭(ちょうきょく・生没年不詳・盛唐)『古詩四帖・こししじょう』(遼寧省博物館蔵)

「空香萬里聞/謝靈運王/子晋讃/淑質非不麗」

張旭は有名な杜甫の詩『飲中八仙歌』にも登場します。「張旭三杯草聖伝/脱帽露頂王公前/揮毫落紙如雲煙(張旭杯、草聖を伝う/脱帽、頂を露す王公の前/揮毫、紙に落とせば雲煙の如し)」余談ですが、この直前の行が私が学生時代に憧れた李白の描写です。「李白一斗詩百篇/長安市上酒家眠/天子呼来不上船/自称臣是酒中仙(李白一斗、詩百篇/長安市上、酒家に眠る/天子呼び来きたれど船に上らず/自ら称す、臣は是れ酒中仙と。)」

右:張瑞図(ちょうずいと・1570-1640)『飲中八仙歌巻・1627』(北京故宮博物館蔵)

張瑞図は明末の官吏・画家・書家。

「中仙張旭/三杯草聖/伝脱帽/露頂王公/前揮毫/落紙如雲」(中途半端な改行になっています…。)「明代末になると、従来とは書きぶり(書風)を違えた一群の書が登場する。そこには一定の共通した顔立ちがあって、それらを一般に「明末連綿草」と呼び慣らわしている。」

石川九楊『書の宇宙・9‐言葉と書の姿』1997年、『書の宇宙・18‐それぞれの亡国・明末清初』1999年・二玄社

さて、唐代の「狂草体」という、ある意味、影響を受けた「漢字の崩し方」でしたが、日本における、「女手の連綿・連続の姿は中国の書とはまったく異なった理由」でした。

「この連綿・連続は、音写文字一般に共通する宿命的な姿である。たとえば英語での活字体の「man」は筆記体で「man」と綴字される。我々は「m」も「a」も「n」も文字と考え、文字と呼んでいるが、もしも1字が1語彙でもある表語文字である中国文字(漢字)の「人」を文字と考えるなら、「man」という「ひとかたまり」が語としての文字であり「m」や「a」や「n」は、「人」字を構成する1つの字画に相当するものであり、各々はいまだ完全な文字ではない。

つまり、文字は言葉である以上(言葉と無縁の文字はありえない)、音写文字においては言葉そのものと化さんとして、連綿・連続が避けられない宿命を持つ。女手において、『高野切』に見られる1字化した〈ひと〉や〈こと〉の文字は、その事実を証している。」

同上

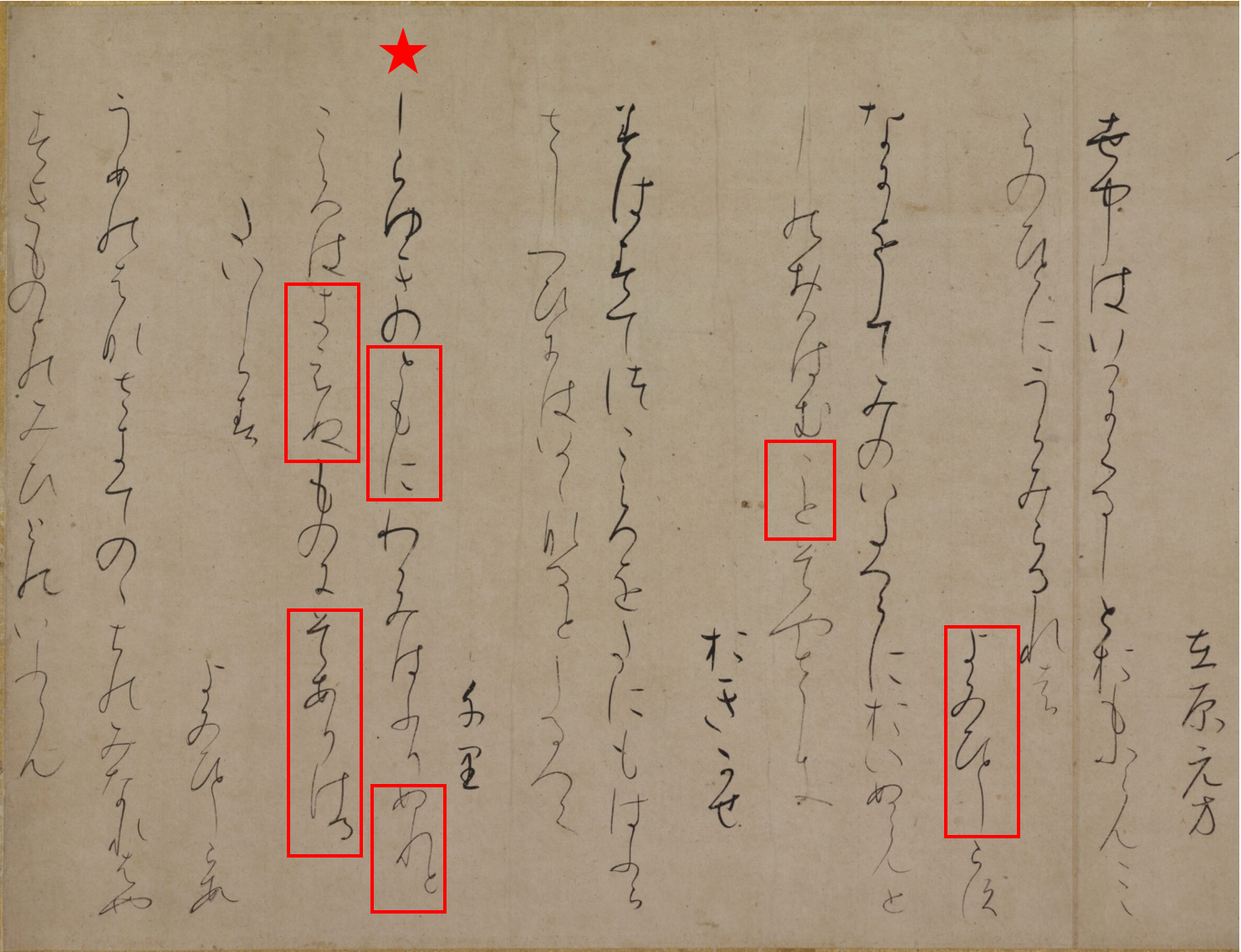

『高野切古今集第三種・伝 紀貫之』(東京国立博物館蔵)

右から「よみひとしらず」で「よみひと・し」が意味を持つ語として「1字化」(続けて書かれて)いる。実際「と」と「し」も続けられていますが。その左の「こと」も「1字化」。

★印の歌:(大江)千里「しらゆきの ともにわがみは ふりぬれど こころはきえぬ ものにぞありける」(白雪の 共(友)に我が身は 降(古)りぬれど 心は消えぬ ものにぞありける)五・七・五・七・七で区切れば上記のようになりますが、書かれている「1字化」を見ると「ともに」、「わがみはふり」「ぬれど」「こころは」「きえぬ」「ものに」「ぞありける」と意味で分けられているのが見てとれます。

「音素文字・アルファベットや、音節文字・女手は、他の文字と結合し、連続することなしには、表語文字・中国文字(漢字)と対等の資格を得られない悲しい文字である。このためアルファベットや女手は連続するのである。また、ここに起因して書きぶりもまた、表語文字である中国文字のように1字で屹立する楷書体を持たず、連続性の文字とならざるをえない。アルファベットと女手は、書きぶりにおいて似ているといえなくもない。」

同上

石川九楊は「連続性・連綿性」に「平仮名・女手の美」の根拠をおいていながら、一方で漢字にも憧れがあるのでしょう…まあ、その点では私も同様かもしれません。

さて、今回で〈「美の基盤」–3. 構成の多彩〉まで行きたかったのですが、かなり紙面をつかってしまったのでここで擱筆。ちょっと予告をしておくと「構成の多彩」とは「散らし書き」や「分かち書き」のことです。これも中国や他国にも例を見ない書き方のようです。

「時間にしたがって発せられる言葉は、その発語の比喩形として線状に描かれる。縦書き、横書きの区別はあるものの、世界のどこの言葉も行頭・行末が揃うように書かれるのが一般的である。」

『寸松庵色紙』11世紀 左:「ちらし書き」と右「分かち書き」東京国立博物館蔵

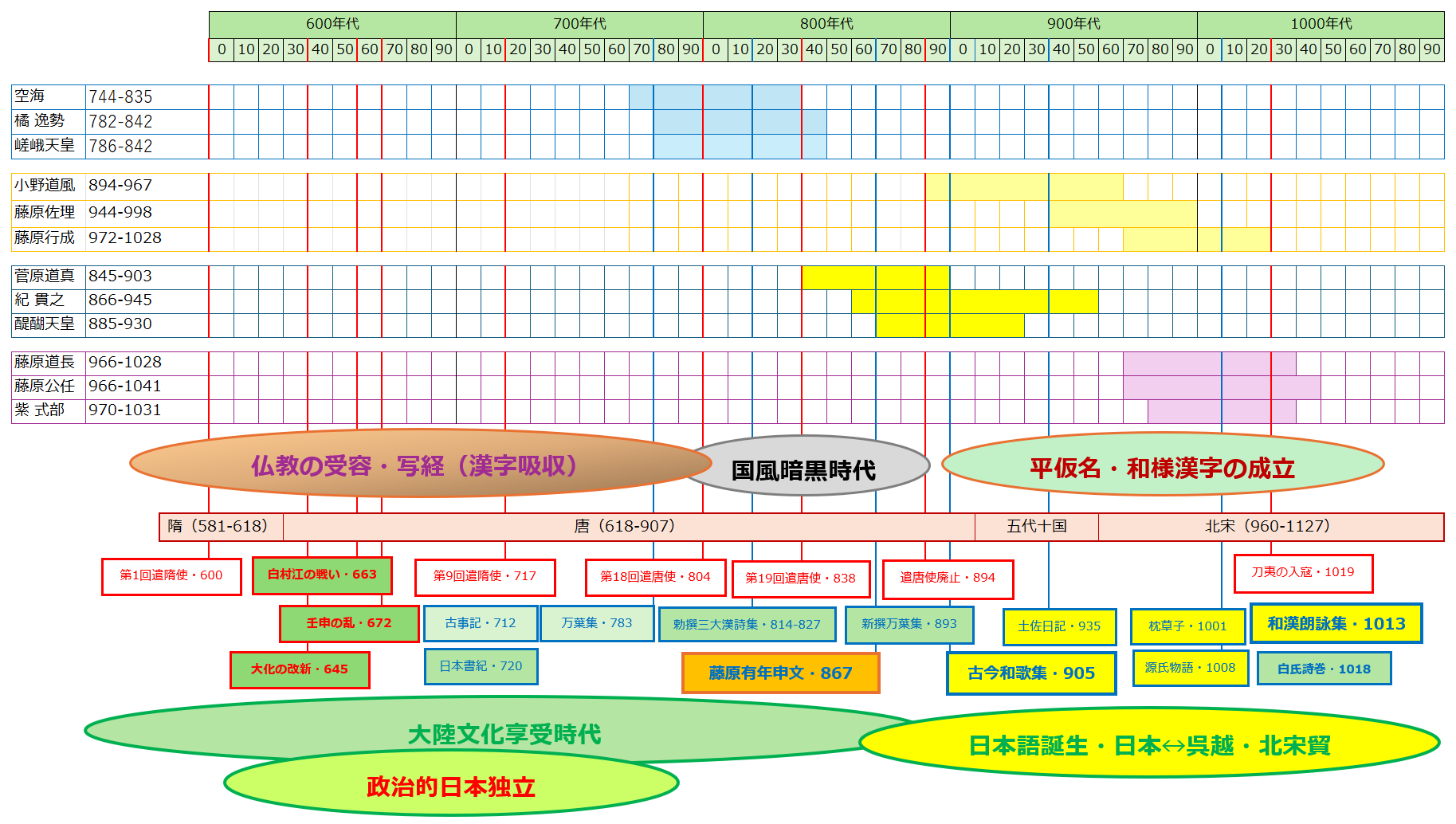

最後に、今回、何やら「書道」がテーマのような印象ですが、そうではなく「平仮名・和文脈の普及」を中国大陸との関係で考えてきたのですが、その説明のためにどうしても、書道的観点からの説明が多くなってしまったので、「日本と中国大陸」という観点から、下記図を見てみてください。例えば、平仮名発生の歴史的最古資料が『藤原有年申文・867』(No.33桜すぎても「孫文のいた頃」参照)でした。そしてその38年後に『古今和歌集』が成立しています。お忙しいとは思いますが、願わくば最低10分くらいは眺めてほしいと思います。

さて、皆さんはどう思われましたか?…当時の日本と中国の交流(と言ってもかなり一方的に日本が中国文化を摂取・受入れ、それを、自分達 の感性に合うように変化させていったのですが…)の500年間を俯瞰して、全てはここから始まったのだ…という郷愁にも似た、せつなく果てしない感慨が起こるのは私だけでしょうか…「孫文のいた頃」の1000~1500年程前のことです。

以上

2024年8月

.svg)