国際交流・留学にすぐには役立ちそうにない教養講座㊴

ー世界に「日本が存在していてよかった」と思ってもらえる日本に…

No.39 万戸擣衣声して「孫文のいた頃」

擣衣

北斗星前横旅雁 南楼月下擣寒衣

北斗星前、旅雁横ギリ 南楼月下、寒衣ヲ擣ツ 劉元淑

唐衣 擣つ声きけば 月きよみ まだ寝ぬ人を そらにしるかな 紀貫之

和漢朗詠集

◆前回まで

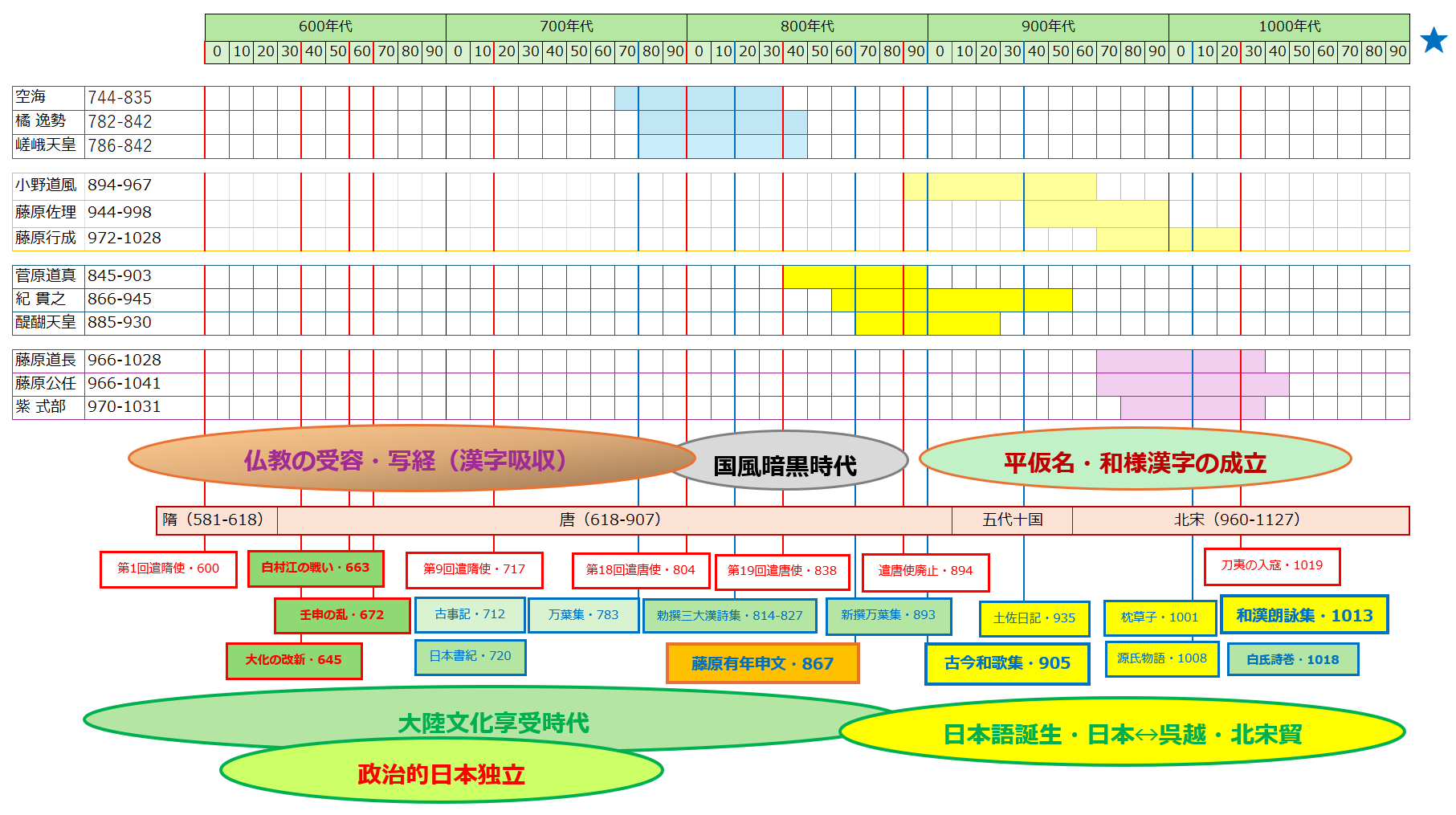

草書体の漢字から「表音文字」である平仮名を工夫し、「漢和二重複線言語」である今の我々の使用している「日本語」に近い言語体系が成立し始めたのが10世紀頃からでした。そして、その姿を現した「平仮名」は1000年の後の現在でも形状変化がほとんど無く、「1000年文字・ひらがな」の成立は「和歌(詩)を作成することによって醸成された3つの美意識」による…。という石川九楊説を紹介しました。その1つは「漢字の省略化と音韻との平衡」であり、2つ目が「文字の連続化」であり、ここまでを前回で解説し、今回は予告した、第3番目の「構成の多彩さ」から、考えてみたいと思います。

「時間にしたがって発せられる言葉は、その発語の比喩形として線条に描かれる。縦書き、横書きの区別はあるものの、世界のどこの言葉も行頭・行末が揃うように書かれるのが一般的である。ところが、女手の和歌の書においては、この普遍的ともいえる原則から逸脱し、行頭が上がり下がりする不思議な構図を見せる。これはいったいなにゆえであろうか?ここには西暦1000年頃に成立する日本語の、その成立にいたるまでのいきさつが強くかかわっている。」

石川九楊『書の宇宙・12‐洗練の小宇宙(平安古筆)』1998年・二玄社

上記、「行頭が上がり下がりする不思議な構図」のことを石川九楊は「構成の多彩さ」と呼び、しかも気になるのはその「不思議な構図」の出現が「日本語の成立にいたるまでのいきさつが強くかかわっている。」と、非常に気になることを述べています。さて、それは何なのでしょうか?

「美の基盤」‐3. 構成の多彩さ(「色紙」という画面の規定)

ここでの「構成の多彩さ」とは「色紙」への文字の配置をいいます。因みにこの「色紙」は、見ればわかりますが、例えば、既に何度かこのコラムに登場した下記『寸松庵色紙』は大きさが縦127mm x 横123mm の薄い紙のものです。(因みに一方、現在我々が一般的に、いわゆる「色紙」として認識している厚紙のもの〈273mm x 242mm〉ですが、これは明治以降に流通したもので、ここでは全く別物です。)

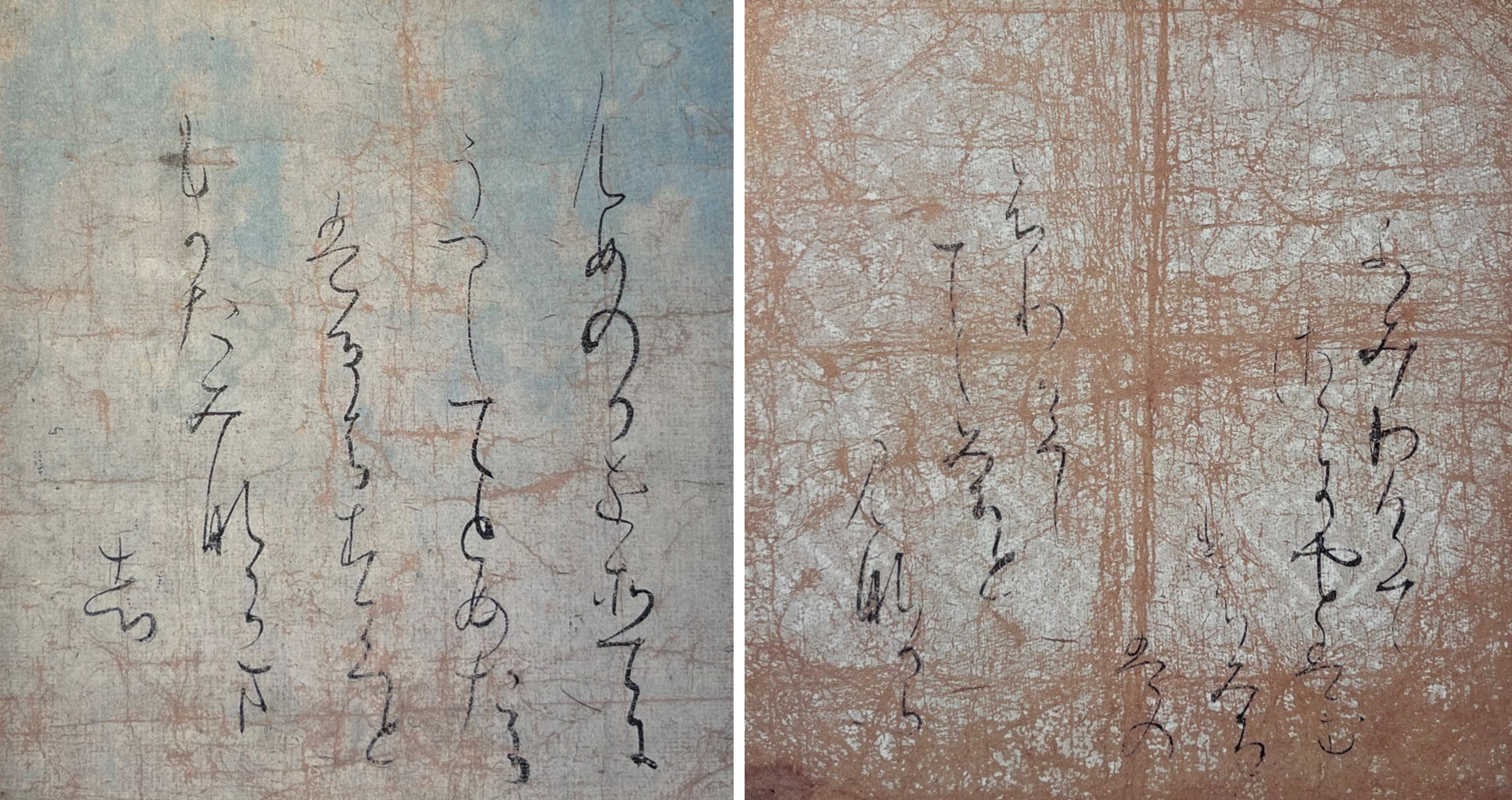

『寸松庵色紙』11世紀 東京国立博物館蔵

『寸松庵色紙』11世紀 東京国立博物館蔵

左:「❶散らし書き」(文字を散らして配置する)

「むめのかをそでに うつしてとめたら(ば) はるはすぐと もかたみならま し」(梅の香を 袖に移して 留めたらば 春は過ぐとも 形見ならまし)〈こんなに美しく薫っている梅の香りを、私の袖に移して留められるものならば、春は過ぎても、この香が春の思い出になるのに〉『古今和歌集』詠み人知らず(新日本文学大系・岩波書店・1989)

右「➋分かち書き」(歌を色紙上に分けて配置する)

「ふみわけて さらにやとはむ もみじ はの ふりかくし てしみちと みながら」(踏み分けて 更にや訪はむ もみぢ葉の 降り隠してし 道とみながら)〈踏み分けてわざわざ訪ねて行ったものでしょうか。紅葉がこうも降るように落ち葉で隠している道だとわかっているのに〉『古今和歌集』詠み人知らず 同上

当時、この「色紙」は、絵の描かれた屏風や襖に、歌、言葉を添えて張り込むものとして発生・誕生したとのことです。その屏風、或いは襖の画像をネットで探してみましたが10世紀辺りのものは見当たりませんでした。もっとも、「貼り付け色紙」としては、藤原定家(1162‐1241)の『百人一首』の原型といわれ、和歌100首を選び、色紙に書いて京都小倉山荘の「障子」(因みに、今現代の我々の言う「障子」は「明り」を「さえぎるもの=障」ですが、平安期には「人の視線」や「風・外気」などを遮るものは「障子」と呼んだようです…以下に出て来る「屏風」も「風除け」が本来の文字的な意味なのでしょう…)に貼ったのであろう、といわれるものも現在は、バラバラに1枚が掛軸形式などになり30枚程しか確認できていないということですから10世紀のものが見当たらないのも当然なのかもしれません。下記は江戸初期の「色紙貼付屏風」ですが、平安時代も、このようなものであったのかもしれません。

『色紙貼付桜山吹図屏風』「屏風絵」伝 俵屋宗達「色紙」本阿弥光悦17世紀 東京国立博物館蔵

◆「色紙」上の文字の絵画的配置

さて石川九楊はこの「色紙」上の字配り、構成を5つに分類しています。即ち、❶散らし書き、➋分かち書き、❸返し書き、❹重ね書き、❺見消(みせけち)です。❶と➋は上記『寸松庵色紙』の例を見れば比較的解りやすいかと思います。問題は❸以降で後に考察します。ただ、その前に、そうなると、気になるのがこの文字を書く上の基本である「色紙」の大きさです。何故その形?画面?大きさ?おそらく和歌を書きつけ、さらにそれを屏風や障子に貼る、という事から規定されてその大きさになったのかもしれません。

「多分色紙は、文字列の厳密な秩序意識を嫌い、ほどこうとして正方形を選んだのである。画面としての規範の力を緩め、内部を無重力的なばらけた空間にしたかったのだろう。その上で、仮名文字を宇宙遊泳のような緩んだ配置にし、装飾的な画像の美意識を優先させてしまった。かくして、文字と紙型の双方で強引に(というか、なしくずしに)漢字の強烈な規範意識を緩めていったのだと思える。」(ボールドは筆者)

夏目房之介(なつめふさのすけ1950-・漫画コラムニスト・漱石の孫)

『書の宇宙・12‐洗練の小宇宙(平安古筆)‐〈色紙と少女漫画〉』1998年・二玄社

上記「文字(平仮名・その形状)と紙型(色紙)の双方で強引に(というか、なしくずしに)漢字の強烈な規範意識を緩めていったのだと思える。」は、大変な卓見であるかと思います。「色紙」に「和歌」を「緩んだ配置」で書くことによって「大陸中国」とは異なる「日本の美意識・日本的感覚」を創造してきた、あるいは、その「日本の美意識・日本的感覚」によって「色紙」とその「書き様」が発明されたということになります。たしかに漢字がきちんと整然と並んでいる「強烈な規範意識」から如何に遁れるかという気持ちは、意外にうまく想像できます。

そうすると、一方、少し気になるのが和歌を書き付ける「短冊」です。当然「色紙」より遅い発生であって欲しいものですが、果たして、調べてみると、残っている一番古いものは14世紀、南北朝時代でした。「短冊」は本来、1枚の和歌懐紙(No.36 七夕過ぎても「孫文のいた頃」‐藤原佐理『詩懐紙』参照)を6枚折りにしてこれを細く切ったものでした。そして、現在の我々が一般に見る「短冊(縦364 mm x 横61mm)」は、どちらにしても縦長のもので、明治以降に定着、正方形の「色紙」に較べると「緩んだ配置」で書くには自由度がかなり制約されます。例えば1枚の短冊を四等分、1番上に歌の題を書き、下3/4の部分に上の句〈5・7・5〉と下の句〈7・7〉を書く等の習わしはあるようですが、正しく規範・お家制度・家元制度なのでしょうか…

さて、そんなことを考えだすと、そもそも中国大陸から伝わった「紙」、「紙の製法」等々についても、いろいろと疑問がわいてきます。「平仮名・女手」の発明も、それを記す「紙」が無くては成立しません。少し調べてみましたが、逆に、膨大な情報がありすぎて私の手には負えませんでした。一例だけあげると「正倉院文書」には神亀4年(727)–宝亀11年(780)の53年間に紙の名称(麻紙、金敷深紅紙…等々)だけでも、233種類も出てくるとのことです。『日本の紙』寿岳文章(じゅがくぶんしょう1900-1992英文学者・和紙研究家)1965年・吉川弘文館)より。

「正倉院文書・しょうそういんもんじょ」‐ 奈良県の東大寺正倉院宝庫(中倉)に保管されてきた文書群である。文書の数は1万数千点とされる。正倉院中倉には東大寺写経所が作成した文書群が保管されていた。この写経所文書を狭義の正倉院文書と呼ぶ。今日に残る奈良時代の古文書のほとんどを占めている。紙背文書(紙の再利用。裏面を使用しての文書)に戸籍など当時の社会を知る史料を含み、古代史の研究に欠かせない史料群として重要視されている。)」―Wikipedia

そしてそうなると「墨」も「筆」も「硯」も…とキリがありません。あきらめて「色紙における構成の多彩さ」に戻ります。

「散らし書き、分かち書き、返し書き、重ね書き、見消が登場する方形の色紙は、もともと絵の描かれた屏風や襖に、言葉を添え、貼りこむためのものとして誕生した。色紙とは、絵に歌を組み合わせ、歌に絵を組み合わせるという、日本語成立のための訓練の必要に生じたものである。日本語は、歌合や絵合、歌会や詩会による、中国漢詩⇆日本漢詩⇆和歌という相互翻訳への習熟を通じて、和語の裏に漢語を貼り付け、漢語の裏に和語を忍び込ませることに成功してうまれた、二重複線言語であるが、その生成過程では、絵画を言葉に、また言葉を絵画にという二重性も同時に訓練されていたのである。つまり、日本の和歌には〈和歌⇆絵画〉という関係で、絵が背後に貼りついている。小倉『百人一首』に一幅の絵が隠されているという説なども、十分にありうることである。」

石川九楊『書の宇宙・12‐洗練の小宇宙(平安古筆)』1998年・二玄社

◆❸返し書き ❹重ね書き ❺見消(みせけち)について

さて、上記〈和歌⇆絵画〉の残りの3つの表現を見ていきましょう。私は❸返し書きが、その最たるもののように感じますが…。

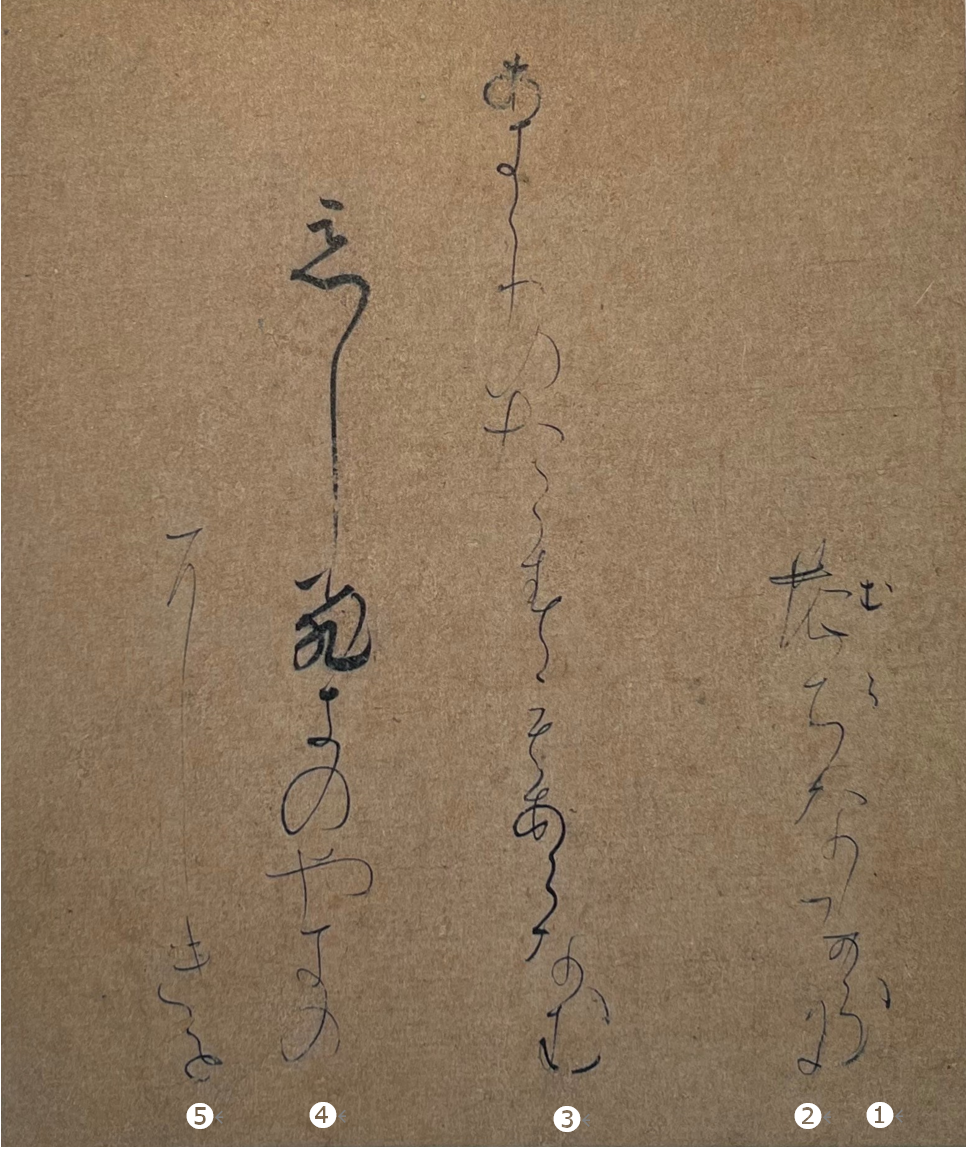

伝 藤原行成『升色紙』(ますしきし) 荏原 畠山記念館蔵

③あきゞりのたゝずもあらなむ ④あしびきのやまの ⑤にしきを ①たち(むら)ながら ②みむ(秋霧の たたずもあらなむ あしびきの 山の錦を 立ちながら見む)〈秋の霧よ、どうか立たないでくれ、山の紅葉を、立って眺めるのだから。〉 出典不明

「あきゞりの…」の歌は第3行目に始まり、第4、第5行目と進み、「返し書き」で第1行目に戻り、かつ第1、2行は二重に「重ね書き」されており、また第1行はいったん〈の(農)ちなから〉と書かれて〈の〉の字が見えるように「見消」(みせけち)方式で〈たち〉に訂正されて(上記①の冒頭、先に「の」が書かれ、その上に「た」が書かれています。)、さらに、どのような事情からかルビ方式で〈むら〉に訂正されている。このように『升色紙』の筆触は健全さを失わないながらも、構成においては技巧の限りがつくされている。」

因みに①の「重ね書き」、「見消」による歌の意味の変化は…「のちながら」(もう少し後に)、「たちながら」(〈自分が〉立って)、「むらながら」(〈紅葉の葉が〉むら・斑・紅葉の色のバラつきがあるけれど)という解釈になるように思います。

同上

❹ 重ね書き:「『升色紙』には、糸がもつれたでもしたかのように、二つの行を二重に重ねて書く綴字法が見られます。この奇妙な書法は、おそらく「分かち書き」を出現させるに至った力のもう一面の現れです。漢語と和語間の埋めることのできない分裂が「分かち書き」を生み、また漢字を媒介として、漢語の裏側には和語が貼りつき、和語の裏側に漢語がねばりつくという日本語の音と訓の二重性が、この重ね書きを生んだのです。」

❺ 見消・みせけち:いったん書いた箇所を消していながら、完全には消さずに、それがかすかに読みとれるように次の文字を綴る。漢・和の二重構造に由来しています。二重複線言語の日本語では、この一語で言うしかないというギリギリのところまで追いつめた(思索した)つもりでも、それでは終われません。たとえば、いったん「和・ワ」という言葉(音・漢語)まで突きつめても、不十分なように思えて、それで終わらず「なごみ」という言葉(訓・和語)囁くように浮かんできます。そこで「和」を消して「なごみ」とするのですが、とはいえ「和」を完全に消去するのもしのびなくて、そのまま残し、その上に訂正語を記したくなることがあるのです。一語で明解に表現できれば理想的ですが、日本語の二重複線性は、複視やにじみ、どうしてもどこかに曖昧な部分を残してしまいます。それが見消を生む原因となるのです。」

石川九楊『説き語り 日本書史』2011年・新潮選書

果たして「重ね書き」も「見消・みせけち」も「和語」の背後にある、当時まだまだ未分化だった「漢語」が起因して、文字通り日本語としての「二重複線言語」を表していたことになります。当時、公式・仕事文書は外国語である「漢文」ですべて書かれていたわけですから、「和歌」を通して「ひらがな」(日本文化)が、けなげに独り立ちしようとしていた様子をこれらの色紙の文字を通して想像すると、愛おしいような気もしてきます。さて、それでは「返し書き」です。

❸ 返し書き:「言葉が時間を経て発せられることの比喩である時間性=線状性ーたとえば空也聖人像では口から「南無阿弥陀仏」を線状に吐き出しているーを弱めた日本語の絵画的な空間意識は、三色紙(寸松庵色紙・継色紙・升色紙)に見られるような、中ほどから書き始め、終わりになって書き出しよりも前の位置に戻るという、通常、他の言語では見られない、これまた特異な絵画的構成法を生む」

石川九楊『書の宇宙・12‐洗練の小宇宙(平安古筆)』1998年・二玄社

◆「返し書き」に見る、時の流れに対する考え方 or それぞれの文化における「時間の概念」の違い

突然、学術論文みたいな見出しになってしまいましたが、結論から言うと「返し書き」は「時間に対する表現」ではないか?とふと思いました。「返し書き」をもう1例あげます。

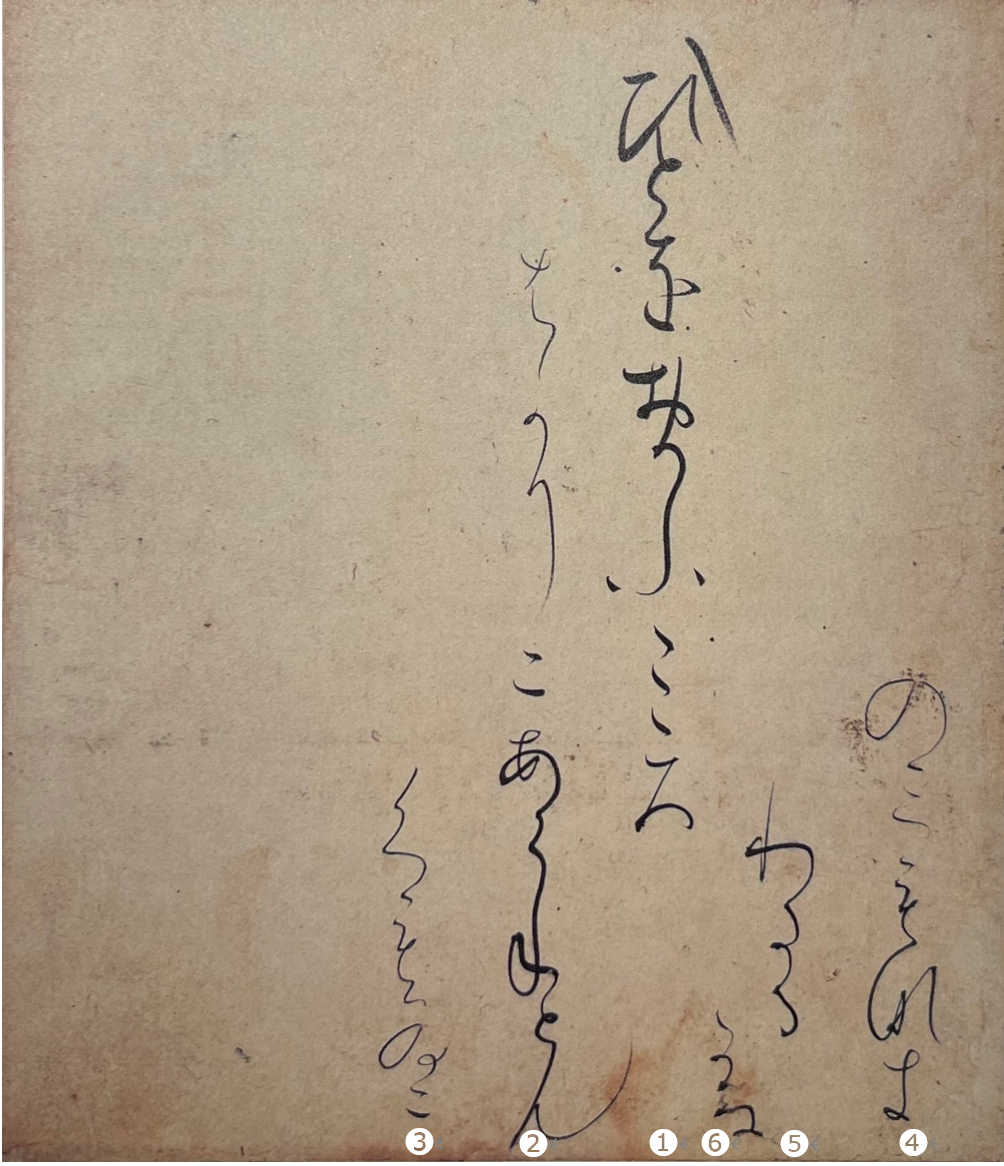

伝 藤原行成『升色紙』(ますしきし) 個人蔵

❶ひとをおもふこゝろ➋ばかりにあらねども❸くもゐに❹のみもなき❺わたる❻かな

(人を思ふ 心は雁に あらねども 雲ゐにのみも 鳴き渡るかな)〈あの人を恋い慕う私の心は鳴く雁ではないが、まるで雁が大空を鳴きわたるように、うわのそらで鳴き続けています。〉『古今和歌集』清原深養父・きよはらのふかやぶ(新日本文学大系・岩波書店・1989)

写真は石川九楊『書の宇宙・12‐洗練の小宇宙(平安古筆)』1998年・二玄社

石川九楊は「返し書き」を、上記で「特異な絵画的構成法」としています。そしてそれ以上は語っていませんが、絵画的(画面構成的)に先ず1行目を中央、目の前にもってきて、ここが「今・現在」で、そこから2行目、3行目へと移動します。そして4行目で右端にもどり5行目となり、そのすぐ次に、先ほどまで現在であった1行目があり、また読み始めるとそれらが過去になっていく…今とは何か?過去とは何か?記憶とは何か?という「ループ、円環、繰り返される時」、そして「移ろい」をビジュアルに視覚的に表現しているように感じます。

さて、ここで「文化の差による時間に対する感覚の違い」について少し語りたいと思います。まあ、「返し書き」がそれに繋がるかどうかは、単なる私の思い付きですから、わかりませんが、「文化の差による時間に対する感覚の違い」については、考えてみる意味があると思います。

そして基本、このコラムは、さまざまな分野で、私がこれまで読んできた本の中で納得できたもの、感銘を受けたものを紹介・引用する形式で進めています。それから先は、皆さんが、興味を持ったテーマについて、その本に直接あたって考えをすすめていって欲しいと思っています。ただ、ここで〈それぞれの文化における「時間の概念」の違い〉を引用形式で紹介すると厖大なものになってしまうので、2冊の参考にした本を挙げて、内容を私が要約してみます。

1冊は私が大学生の頃に出会い、大変感銘を受け、未だにすべて理解できているわけでもなく…しばしば…振り返って、読み返している本です。川原栄峰・かわはらえいほう・早稲田大学名誉教授(1921-2007)『哲学入門以前』1967年・南窓社 60年近く前に出版された本ですが、今でも、amazon、楽天等で検索するとたくさん出ていますから簡単に購入できます。早稲田大学の一般教養の授業等で使用されたのでNet販売にも数多く出ているのでしょうか…いや、そうではなく名著だからだと思います…。章立てとして「自由・歴史・個と普遍・科学の勃興・客観性・弁証法・実存・ニヒリズム・むすび」の構成で、勿論「歴史」の章が「時間」には関係深いのですが、全体がものの見事に、「哲学とは何か?人とは何か?」という一貫性のあるテーマで構成されています。私事に渡りますが実際、私はラッキーなことに大学4年時に川原先生のニーチェの『ツァラトゥストラはかく語りき・Also sprach Zarathustra』の授業も受けることができ、1年生の1学期でこの『哲学入門以前』に出会えたのでした。この本には各章ごとに関連する多くの推薦図書が紹介されています。そこで私は、多くの有名人が翻訳している『ツァラトゥストラはかく語りき』から適切な翻訳本を知ることができました。吉沢伝三郎・都立大学名誉教授(1924-2003)『このようにツァラトゥストラは語った』1971年・講談社文庫です。この本は、吉沢伝三郎訳『ツァラトゥストラ』1969年・理想社版「ニーチェ全集9巻」の文庫本版です。ドイツ語の勉強とも思い、レクラム版の原書と見比べながら読みましたが、当時驚いたのは、定冠詞、不定冠詞まできちんと日本語に翻訳されているという点で、その意味でも大変な本で、お薦めです。(No.10 なお「孫文のいた頃」参照)

もう1冊は、文化差異と時間認識差異について書かれたものがないかと探していたら見つけた本です。まだ全部読んでいません。加藤周一・かとうしゅういち(1919-2008)『日本文化における時間と空間』2007年・岩波書店です。加藤周一も高名な評論家、小説家、医者であり、No.13 重ね重ね「孫文のいた頃」追記『「翻訳と日本の近代」丸山真男・加藤周一(1998年10月・岩波新書)』にも登場しました。しかしながら川原栄峰先生、吉沢伝三郎とは、ほぼ同世代ですが、私は縁があまりなかったのか、それほどは読んでいません。

ただ、これから考えてみたいことは正しく下記です。

「世界観は文化によって異なる。すなわち時間と空間に対する態度、そのイメージや概念は、文化の差を超えて普遍的なものではなく、それぞれの文化に固有の型をもつにちがいない。例えばユダヤ・キリスト教的世界での歴史的時間の概念は、日本における伝統的な考え方とは鋭くちがい、比較文化的に検討すれば、日本の場合を明らかにするために大いに役立つだろう。」

同上

通常、現代の我々は「始まり」があって「終わり」がある、線分的な時間感覚で生活しています。即ち、上記でいう「ユダヤ・キリスト教的世界での歴史的時間」のことです。しかしそれは「日本における伝統的な考え方とは鋭くちがう」、それでは日本においてはどう違うのか?中国ではどうなのか?ということについて、次回、考えてみたいと思います。

以上

2024年9月

追記 ▶日本における「四季」へのこだわり

上記コラム本文の最後に「すなわち時間と空間に対する態度、そのイメージや概念は、文化の差を超えて普遍的なものではなく、それぞれの文化に固有の型をもつにちがいない。」(同上)とありました。詳細考察は次回にしましたが、「四季へのこだわり」について少し考えてみたいと思います。

「◆『新撰万葉集』893年 さて、「重陽節」を例に「漢・唐風讃美時代」と1200年後の現代にまで続く様々な影響を見て、ようやく『新撰万葉集』にまでたどり着きました。最後の勅撰漢詩集『経国集』(827)から66年後のことです。

そもそも『新撰万葉集』はあまりなじみがないですが、菅原道真が編んだという私撰詩集で真仮名で表記した「歌」とそれに対応する漢詩(七言絶句)が添えられています。そして、日本初、その後の範となる「春・夏・秋・冬・恋」の分類分けがされています。(因みに勅撰漢詩集での分類は『文選』を参考にした、遊覧・宴集・餞別・贈答、等でした。)」

No.35 ホトトギス鳴く「孫文のいた頃」

日本では菅原道真の私撰漢詩集『新撰万葉集』ではっきりと「四季の分類」が出てきました。

「9世紀以後平安朝の宮廷文化は、季節に敏感な、というよりも敏感であらざるをえなかった生産者=農民の感受性を、全く非生産的な美的領域に移して、洗練した。『枕草紙』は有名な〈春はあけぼの〉、〈夏はよる〉、〈秋は夕暮〉、〈冬はつとめて〉で始まる。同様に『古今和歌集』の最初の6巻は四季の歌である。他に恋歌5巻があり、春夏秋冬と恋を併せて全20巻の半分を超える。抒情詩の主題が恋に集中するのは、なにも平安朝の日本に限ったことではない。しかし四季に集中するのは、全く例外的であり、中国においてさえもこれほどではなかった。その傾向はすでに『万葉集』にもあらわれていて、それが『古今和歌集』において徹底したのである。しかも四季の変化に対する関心は、平安朝以後さらに強まり、俳諧師たちにとってはほとんど強迫観念となって、周知のように、制度化された〈季語〉を生むに到った。〈季語〉は唐天竺(アジア)になく、おそらく欧州諸国にもない。」

加藤周一・かとうしゅういち(1919-2008)『日本文化における時間と空間』2007年・岩波書店

ところで、大阪府河内長野市の真言宗御室(おむろ)派 大本山・天野山金剛寺(あまのさん・こんごうじ)に、文字通り四季を描いた、国宝『日月四季山水図屏風(じつげつ しき さんすいず びょうぶ)』があります。

『日月四季山水図屏風』部分・国宝・作者不明(室町?~安土桃山?・天野山金剛寺蔵)

『日月四季山水図屏風』部分・国宝・作者不明(室町?~安土桃山?・天野山金剛寺蔵)

私がこの絵を初めて見たのは社会人になってからのことでした。ある本の表紙に使われていて、現代の画家やデザイナーの作品ではなく、日本の古典的な絵画であることは直感的に一目で分かり、とても感動しました。その本は梅原猛の『森の思想が人類を救うー21世紀における日本文明の役割』(1991年、小学館)でした。内容は、環境問題を仏教や神道の観点から考察したものでした。梅原猛(1925-2019)はもともと西洋哲学者ですが、私が高校生だった頃、1972年に発表された『隠された十字架 法隆寺論』が大きなセンセーションを巻き起こしました。それ以来、彼の著作は「梅原日本学」とも呼ばれ、多くの作品が発表されました(ただ、考古学の権威や専門家からは当然、反論も多く出されました。それらの議論の正否は私ではわかりませんが…どうも私は、結果的に白川静や石川九楊のように、その道の権威に挑む学者が好きなようです)。私も梅原の作品を多く読み、感銘を受けました。かなりの著作がありますから、何か興味を持ったテーマについて読んでみることをお薦めします。

そして、この『日月四季山水図屏風』全体像が下記です。ただ、どうもこの「春夏秋冬」の順番が不思議なのです。

『日月四季山水図屏風』・国宝・作者不明(室町?~安土桃山?・天野山金剛寺蔵)

1双(片方だけで)、高さ147㎝x幅315.5㎝。通常、日(太陽)は「金色」、月は「銀色」で表現され、銀は酸化しやすいので黒っぽく見え難くなっています。

因みに屏風のそれぞれの名称は、連なった屏風の1面を(扇・せん)。扇は向かって右側から左に向かって、第1扇、第2扇と数えます。折れ曲がった扇の数によって、屏風の形状は、上記であれば6面(扇)で構成されているので「六曲」と数えます。そして左右で一組になった屏風を「双・そう」と数えます。対ではなく1つの場合は「1隻・せき」です。従がって下記は「六曲一双・ろっきょくいっそう」になります。また、向かって右側が「右隻・うせき」、左側が「左隻・させき」となります。

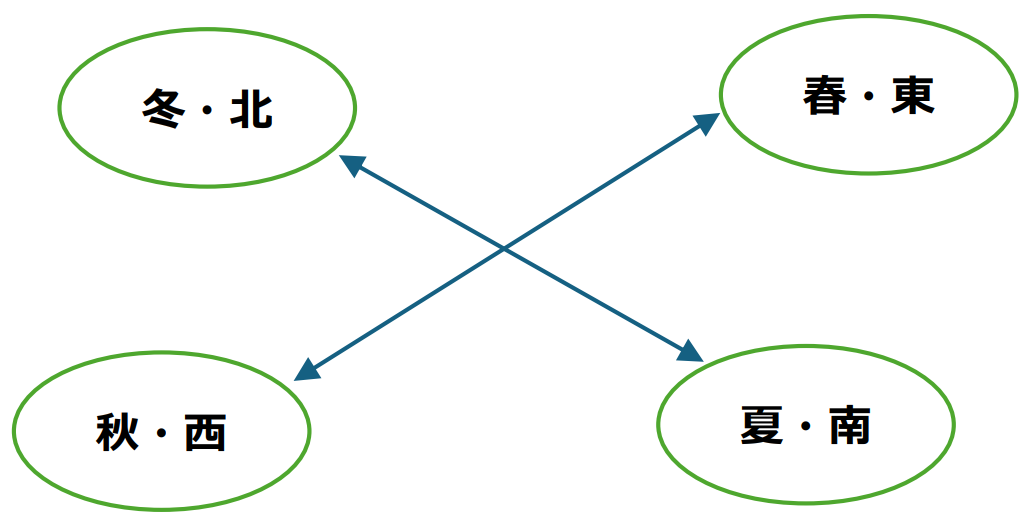

通常であれば、屏風に向かって季節は「冬・秋・夏・春」と並んでいるはずです。ただこう考えてみました。その思い付きのポイントは季節が重なっているところでした。この写真では分かり難いかもしれませんが、春の手前に夏、そして冬の手前が秋になっています。また「山水図」ではあまり見かけない気がするのですが、海に囲まれた図になっています。そうであれば地理的に日本を俯瞰した図と考えると、この不思議な時空を表現した構図の理屈は通るように思います。

まあ、私の素人考えですが、陰陽五行説などと大げさに言わなくても、四季にそれぞれの方位をあて、日本列島を南西上空から俯瞰したと考え、これを屏風上に写せば上記のようになり、右から「春・夏・冬・秋」の順番になります。ただ、高野山にも比叡山にも雪は降るはずで、そのわりに「冬・雪山」が遠くに在り過ぎるような気もします。それにも何らかの理由はあるのかもしれません。「雪山・ゆきやま」は通常、雪の積もっている山ですが、仏教用語では「雪山・せっせん」と発音し「ヒマラヤ」を指すようですが、それに関係しているのかもしれません…。また、何故「南西の方角」なのか?、そもそも何の意図があったのか??等々…、これ以上、この絵画について考察するには、仏教だけではなく、さまざまな日本文化についての知識が必要なのでしょう…勉強を続けていくしかありません。

.svg)