国際交流・留学にすぐには役立ちそうにない教養講座㊵

ー世界に「日本が存在していてよかった」と思ってもらえる日本に…

No.40 立冬過ぎても「孫文のいた頃」

鹿

蒼苔路滑僧帰寺 紅葉声乾鹿在林

蒼苔、路滑ラカニシテ、僧、寺ニ帰ル 紅葉、声乾イテ鹿林ニ在リ 温庭筠

紅葉せぬ ときはの山に すむ鹿は おのれ鳴きてや 秋を知るらむ 大中臣 能宣(おおなかとみ の よしのぶ)

和漢朗詠集

◆前回まで

石川九楊説により、「1000年文字・ひらがな」の成立は「和歌(詩)を作成することによって醸成された3つの美意識」、即ちその1つは「漢字の省略化と音韻との平衡・それにしても(ひらがな形状の音韻比喩説)にはビックリしました!‐No.38 重陽を過ぎても〈孫文のいた頃〉参照」であり、2つ目が「文字の連続化」であり、3つ目が「構成の多彩さ」でした。そしてこの「構成の多彩さ」では「〈色紙〉上の字配りの構成」を5つに分類しました。即ち、❶散らし書き、➋分かち書き、❸返し書き、❹重ね書き、❺見消(みせけち)でした。❶と➋は比較的わかりやすいのですが「返し書き」、「重ね書き」、「見消」がなかなか理解し難く、何故そのような書き方が発生したのかを考えたのでした。この理由については、夏目房之介の下記のまとめが解りやすかったように思います。

「多分色紙は、文字列の厳密な秩序意識を嫌い、ほどこうとして正方形を選んだのである。画面としての規範の力を緩め、内部を無重力的なばらけた空間にしたかったのだろう。その上で、仮名文字を宇宙遊泳のような緩んだ配置にし、装飾的な画像の美意識を優先させてしまった。かくして、文字と紙型の双方で強引に(というか、なしくずしに)漢字の強烈な規範意識を緩めていったのだと思える。」

夏目房之介(なつめふさのすけ1950-・漫画コラムニスト・漱石の孫)『書の宇宙・12‐洗練の小宇宙(平安古筆)‐〈色紙と少女漫画〉』1998年・二玄社

No. 39 万戸擣衣声して「孫文のいた頃」

いささか規範のゆるい行書体や草書体があったとしても、平安時代の律令政治制度内におけるオフィシャルな文章は、当然ですが漢字のみで書かれた「外国語である漢文」でした。

「平安時代の宮廷の漢文は、文章博士(もんじょうはかせ)の掌握下にあって、すみずみまで形式をつくろい、(外国人である)中国人が読んでもおかしくないようにととのえられていた」

司馬遼太郎『この国のかたち』第2巻-35「十三世紀の文章」(1993・文春文庫)

そのころに、おそらく必然的に「平仮名」が発明され、漢字中華文化の「文字列の厳密な秩序意識」や「漢文事務文書」から離れたいという官僚・貴族達(知識人)の「意識・思い」が働いて「色紙・和歌文化」が花開いたということなのでしょう。

そして、「色紙」の上で展開されるさまざまな表現や構成形式の中でも、特に「返し書き」の発想の不思議さから、私は「日本的な時間観(円周上の循環)」を連想しました。もちろん、返し書きが「日本的な時間感覚」に基づいているという記述は少なくとも「石川九楊説」にはありません。これはあくまで私の個人的な思い付きです。しかし、文化の違いから生じる時間や空間の意識、認識の差については、学生時代から興味があり、前回の最後あたりでその点に少し触れました。

「世界観は文化によって異なる。すなわち時間と空間に対する態度、そのイメージや概念は、文化の差を超えて普遍的なものではなく、それぞれの文化に固有の型をもつにちがいない。例えばユダヤ・キリスト教的世界での歴史的時間の概念は、日本における伝統的な考え方とは鋭くちがい、比較文化的に検討すれば、日本の場合を明らかにするために大いに役立つだろう。」

加藤周一『日本文化における時間と空間』2007年・岩波書店

No. 39 万戸擣衣声して「孫文のいた頃」

◆文化の差による「時間概念の違い」

今回は、基本、上記、加藤周一の『日本文化における時間と空間』と前回No. 39 万戸擣衣声して「孫文のいた頃」で紹介した『哲学入門以前』(川原栄峰・かわはらえいほう・早稲田大学名誉教授(1921-2007)1967年・南窓社)に沿って考えていきたいと思います。加藤周一は文化の違いによる時間概念を、下記5つの文化から考えます。「ユダヤ・キリスト教的時間」、「古代ギリシアの時間」、「古代中国の時間」、「仏教における時間」、「日本文化の3つの時間」です。

おそらく、結論を先に提示した方が解りやすいと思うので、ともかく、大雑把に、従って正確さには少し欠けますが、結論を列挙して、その後に、その理由・根拠を考えてみたいと思います。

▶「ユダヤ・キリスト教的時間観」:宗教観に由来する、始めあり終わりある「線分的時間観」

▶「古代ギリシアの時間観」:天体の観測に由来する「円周上の循環時間観」

▶「古代中国の時間観」:栄枯盛衰の観察による「循環時間観」と、人生の無常観に由来する始めも終わりも無い「無限直線的時間観」の複合

▶「仏教における時間観」:「輪廻」、「因果論」、「末法思想」そして時間概念の超越「過去も現在も未来も常に永遠の現在」の複合

▶「日本文化の3つの時間観」:『古事記』に見られる、始めも終わりも無い「無限直線的時間観」と四季の交替に由来する、また盛者必衰の「(中国からの影響による)円周上の循環時間観」と諸行無常観に由来する、始めあり終わりある「線分的時間観」

さて、本コラム『孫文のいた頃』では、日本と中国の文化についてさまざまな方向から考察していますが、ここでちょっと脱線気味に「歴史」という概念についても取り上げたいと思います。この「歴史概念」は「西欧文化(ユダヤ・キリスト教)」に起因し、現在の日本と中国においても大きな影響を与えているからです。

◆「ユダヤ・キリスト教的時間観」とそこから発生する「歴史」の概念

「始めと終わりがある時間、両端の閉じた有限の直線(線分)として表現されるような歴史的時間の表象は、ユダヤ・キリスト教的世界の特徴である。時間は直線上を始めから終わりに向かい、強い方向性をもって、流れる。その方向は変わらず、逆もどりはない。時間線上で起こるすべての出来事は一回限りである。『旧約聖書』は天地創造の神話とともに、世界の終末を述べる。『出エジプト記』が語るイスラエルの歴史は、エジプトから出発して約束の地に終わる旅の過程に他ならない。このように始めと終わりがある有限の時間については、その全体を考え、見透すことができるから、〈神はアダムに、またアブラハムとモーゼに、過去と未来の全体を、その流れと究極の長い時間を示す〉のである。」

同上

上記に「歴史的時間」という言葉が出てきます。今、我々が通常考えている「歴史」とはこの「線分時間」を基に成立しています。(一方、後に比較考察しますが、本来、日本には「線分時間」も無くは無かったようですが、「直線時間」や「循環時間」もあったり…と、かなり混沌としてあいまいです…。)この始まりと終わりが明確な「ユダヤ・キリスト教的時間」がいわゆる「歴史概念の根本」を形成しています。

「さて、世界には始めと終わりとがある。が、単に始めがあって終わりがあるというだけではない。その間に、天地創造、アダムとイヴとの堕罪、イエスの誕生、イエスの受難、死、復活、そして教会という出来事があり、さらに天国は近づけりというイエスの約束どおり、世の終わりという出来事の後に天国が来るであろう。つまり、世界という有限な時間は1つの終わりへと向かう多くの出来事の連続である。これらは出来事であって、自然の事象ではない。これらはどれもみな繰り返すことなく1回限りである。しかもこれらは、順序を逆にしたり、どれかを入れ替えたりはできない。これらは全体として意味の統一を保っている。だからこの連続は自然事象の記録ではなくて、1つのまとまりあるお話(ヒストリー)なのだ。」

川原栄峰『哲学入門以前』1967年・南窓社

加藤周一と川原栄峰は、物の見事に異口同音に「ユダヤ・キリスト教的時間」と「歴史概念」の発生について語っています。因みにここで言う「歴史」とは、我々が一般によく見聞きする「歴史教科書問題」等の「歴史」の事です。つまりそれは、「ユダヤ・キリスト教的に考えられた歴史観」で、例えば…「○○について言及されていない」、「この事件についての解釈は間違っている」、「○○側から見た記述である」等々…様々な議論が巻き起こるその「歴史」のことです。

或いは、「何故?過去の事実(捏造・Fakeは別にしても)に基づいているはずなのに問題が起こるのか?」、「過去の事実に基づいているのだから議論の余地は無いはずでは…」、「過去が変えられるはずがない…」等々…瞬時に色々な反応をされた、或いは、常々そう感じていた、多くの方々がいらっしゃるのではないか…と思います。もう少し具体的にこの「歴史」について考えてみましょう。

「過去の事実とか歴史的事実とか人は言うが、それはすべて誰かの決断によって起こった出来事なのであって、日蝕月蝕とかリンゴが木から落ちたとかいう自然の事象とは違うのである。その出来事は(誰の)どんな決断からおこったのか、その(誰かの)決断は何をどんなふうに断ち切ったのか、というようなことはわからないが、しかしとにかく何年何月何日に誰がどういうことをしたということだけは言える。これは動かない事実だ、そしてこれが歴史的事実だ、と人は言うであろう。しかし残念ながら、そういう事実をいくら列挙しても、そこから〈歴史〉は出て来ないのである。年表はあくまで年表であって〈歴史〉とは言えない。それに、仮に歴史的事実を確認できるとして、それを列挙して年表を作るとしても、当然そこには取捨選択という仕事がなければならない。事実は無数にある。」

同上

上記では2つの事に言及しています。1つは、上記でいう「自然の事象」は説明がついたとしても、「誰かの決断によって起こった出来事」については「わからない」ということです。例えば、極めて身近な例として、友人数名と酒宴を開いたとしましょう。後日、「その酒宴がどうであったか?」ということについて、自分がどう感じたかは、それにしても時間の経過による記憶の変化はあったとしても…少なくとも自分なりの印象は確認できます。しかし、他のそれぞれの友人達が、「その酒宴がどうであったか?」ということについては、わからない…としか言いようがありません。そもそも、その宴会で座る場所が異なれば、見えるものも違います。ある場所には1人の人間しか座れません。たとえ、気心の知れた古くからの友人達との酒宴であっても、本当のところはわからないのです。即ち「出来事・事実」は人の数だけ存在します(5人の酒宴であれば5つの出来事があるわけです…)。そして2つ目は、仮に「年表を作成する」としても、その無数の「出来事・事実」を取捨選択する「主体」が必要であるということになります。

そしてこの時、始まりと終わりを持つ「ユダヤ・キリスト教的時間」観では「終末・天国の出現」に向かって時間が進行します。(或いは、この「終末・天国の出現」という「未来」こそが、過去を語り、取捨選択して出来事を並べている…とも言えます。)この「終末・天国の出現」は、「キリスト教」を勉強したとしても、信者でない限り、我々一般の日本人には非常に解り難い部分ではあると思います。(後述しますが、特に、日本的時間観の主たる「円周上の循環的時間観」からは…つまり「線分時間」は我々日本人にはかなり想像し難いことです…。)常識的に「始まる前」と「終わった後」があるはずだと思ってしまうからです。

「もし時間が無限の直線ならば、それを構造化することはできず、全体との関係において、いかなる時点〈現在〉での出来事に意味をも考えることはできないだろう。時間が無限に続く円周上の循環とされる場合には、同じ出来事がくり返される。今年の春は去年の秋の後であり、今年の秋の前である。出来事の前後を語ることはできず、現在の出来事を過去の出来事と関係づけることもできないだろう。始めあり終わりある時間直線の上でのみ、過去は水に流す(あの事は水に流す)ことはできず、未来の風はどこへ向かって吹くかわからない(明日は明日の風が吹く)のではなく、特定の終局へ、「約束の地」へ、即ち究極の目的へと収斂するのであり、究極の目的こそがそこに到るまでの過程で起こるすべての出来事を意味づけるのである。」()内は筆者

加藤周一『日本文化における時間と空間』2007年・岩波書店

既にして加藤周一は上記で、「時間が無限に続く円周上の循環とされる場合」と日本の時間観との比較にも言及してしまっていますが、またしても、「ユダヤ・キリスト教的時間」について川原栄峰、加藤周一は同じことを述べています。

◆「歴史」について

今、ここで考えようとしているのは「文化の違い」による「時間の概念の差」です。ただ、先ほども言及したように、我々の日常生活にも、この「ユダヤ・キリスト教的時間」から成立した「歴史」は「歴史解釈問題」として様々にかかわってくるので、この「歴史」についてもう少し考えてみましょう。

上記で「即ち「出来事・事実」は人の数だけ存在します。そして2つ目は、仮に「年表を作成する」としても、その無数の「出来事・事実」を取捨選択する「主体」が必要であるということになります。」としました。結局、取捨選択する「主体」とは「自分」のことです。そして、そうであるから「歴史」は人の数だけ存在することになります。

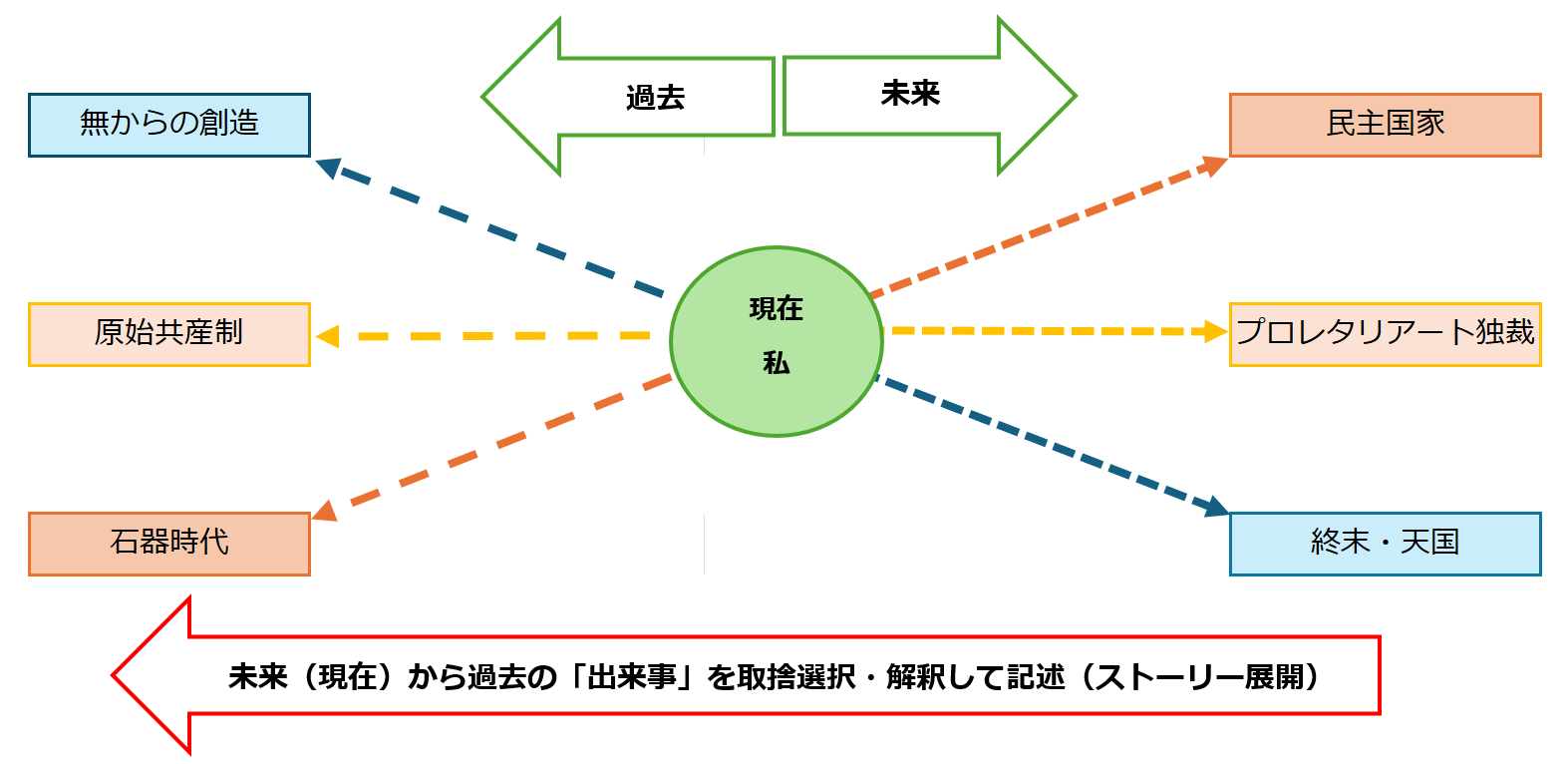

「私・自分」が、自分の理想や信じる「未来」に基づいて、「過去の出来事」を取捨選択して並べているのです。たとえば、キリスト教徒であれば、「終末」や「天国」を信じ、その理念や信仰に基づいて、神が創造した「始まり」から歴史を始めます。また、「民主国家・日本」をテーマとするならば、無難に「石器時代」から歴史を語り始め、「過去の出来事」取捨選択・解釈をして並べていくことになります。例えば巷間「司馬史観」などと言われたりします。『坂の上の雲』(昭和43年・1968‐昭和47年・1972年「産経新聞・連載」)は司馬遼太郎の過去出来事の取捨選択・解釈による「若い日本の冒険(日露戦争)物語」です。「○○歴史観・史観」とはこのことです。

「整理しよう。いま現に、一定の(あるいは漠とした)未来を確信して(あるいは、未来に向かって)生きているこの私、これが歴史の要(かなめ)である。しかしそうだとすると、めいめいのこの私が要になって、歴史は無数にあることになるではないか、という疑問が起こる。この疑問はもっともである。もっともであるというよりも、実はその通りなのである。歴史は無数にある。めいめいひとりひとりがめいめい1つ1つの歴史を持っている。ただ、それでは歴史を教育したり習ったりすることができない。だからたとえば文科省というような機関が、専門家を集めて日本人全体の「未来」を平均し総括し代表して、日本の「歴史」の教科書を作ったり、あるいは「検定」したりするのである。しかし細部にわたると、これらの専門家達はそれぞれ自分の意見を持っているはずであり、また極端な場合、つまり今の政府なり文科省なりとは正反対の立場に立っている少数派の人々は、教科書的「日本史」とは全く違った日本史を考えていることだろう。だからやはり、めいめいひとりひとりの「歴史」があって、しかるのちに統一的平均的な「歴史」があるにいたると考えるべきであって、その逆ではない。つまり誰が何と言おうと「客観的な」1つの「歴史」というものがあって、それをいろいろの立場の違った人が違ったふうに叙述しているのだ、群盲象をなでているのだ、というふうに考えるべきではない。」

川原栄峰『哲学入門以前』1967年・南窓社

もっとも、新しい資料が発見されたり、或いは、自分がイメージした理念を持って過去の出来事を研究して、新しい解釈に気付き、その理念が変わらざるを得ない…ということはありうるかとは思いますが…。

上記で触れられている「群盲象をなでる」という表現があります。近年では人権コンプライアンス等に配慮してあまり使われなくなりつつあります。この表現はインドの古い寓話が元で、さまざまな解釈が存在するようです。多くの目の不自由な人が巨大な象の一部に触れて、「象とは○○だ」とそれぞれ異なる結論を出します。これは、一部分しか知らないのに狭い視野で判断、自分の体験・意見に固執することへの戒めであり、一歩譲り合い、互いの考えを認め合うことで全体像が理解できるという教訓でもあります。

ただ、ここで重要なのは、「歴史」には「象」のような「具体的な実体」がないということです。そうなると「歴史」がなにやら危ういものになってきたような気がしないではありません。

◆「古代ギリシアの時間観」とそこから発生する「歴史」の概念(「個↔普遍」問題と「天体観測」)

以上、「ユダヤ・キリスト教的時間観」から発生する「歴史」を見てみました。「私・個人」ということが基本となっていることがわかりました。「神の不合理」を信じるのは、誰にでも共通する「理性」によるものではなく、「私・個人」の持つ「意志」によるものだからです。「理性は人間を普遍的に結び合わすが、意志はひとりひとりを切り離す。」(同上)

一方、別にキリスト教徒でなくても、誰でも「私・個人」であり、目標・未来に向かって努力するのは、ごく一般のことではないか…という意見もあるかもしれません。ただ、この「私・個人」についての考え方がなかなか面倒なことではあります。

「ところが、誰でもこの私であると簡単には言えないのである。ギリシア人はこの私として生きたのではなく、ひとりの人間として生きた。二等辺三角形の底角が等しいということを承認するのは、この私ではなくて、ひとりの人間なのである。人間のひとりなら誰でもこれを認めるだろう。ギリシア人にとって、この私などというものはせいぜい100年しかもたぬはかないものであった。ソクラテスがソクラテスであり、プラトンがプラトンであるなどということは少しも重要なことではない。ソクラテスがソクラテスであるのは69年、プラトンがプラトンであるのは81年しか続かなかった。そんなことが大切なのではなくて、ソクラテスがひとりの人間であり、プラトンがひとりの人間であり、ともに人間の普遍的本性を具えている、実現しているということが大切なのである。この普遍的な人間の本性は永遠に普遍である。ギリシア人はこう考えた。つまりギリシア人はこの私という個よりも、ひとりの人間という普遍の方を重視したのである。」

同上

ここに「個」と「普遍」という未だに結論の出ていない問題がでてきますが深入りはしません。下記にその考え方の違いだけ示しておきます。興味のある方はさらに調べて考えてみてください。

実念論(リアリズム・Realism):「普遍〈言葉〉」(ひとりの人間)が「個〈その物〉」(この私)に優先する。

唯名論(ノミナリズム・Nominalism):「個〈その物〉」(この私)が「普遍〈言葉〉」(ひとりの人間)に優先する。

「誰でもこの私ではないかと言われると、たしかにそうだと言わざるをえないが、じつはそれはそんなに簡単なことではないのである。誰でもこの私であるには違いないが、そのこの私を人間という普遍との関係でどう扱うかによって、違いが出て来るのである。ギリシア人は普遍を尊んだ。つまり私が私であるゆえん、よりは、私が人間であるゆえんの方を重く見る。」

同上

さて、この「個と普遍」?それが「ギリシア的時間観」とどのように関係するのか?ということです。結論から言えば、人間において「普遍」を優先させれば「この私」は希薄になり、「いわゆる過去・未来的な時間観」も希薄になります。この時、「時間」は過去や未来ととらえられるのではなく、「人が生きている時間」として考えられ、それの繰り返しになるからです。様々な人々、哲学者も天文学者も英雄も庶民も全く同じように「生まれて、生きて、死んだ。」という普遍性があり、時間とは「人が生きている間の時間」となります。その先に、それではどのように生きたか?というテーマは出てくるわけですが、ギリシア的時間観とは死生観ということになります。

「人間はたくさんいる。しかしいくらたくさんいても、その普遍的本性は変わらない。たくさんいる個々の人間は不変なる普遍的本性の個々の一例にすぎない「影」でしかない。昔も、今も、将来も、人間に関して新しいことというのはありえない。いつでも同じことが繰り返されるだけであり、その繰り返しがいつか終わりになるなどということ、つまり一定の未来に終末が来るなどということは絶対に在り得ない。つまりギリシア人は〈未来を目指して〉生きたのではなく、いわば永遠の現在に生きようとしたのである。だから、ギリシア人にとっては、人間もまた自然と同じように、永劫に回帰する。」

同上

そして上記でも触れていますが、ギリシア的時間観は天体(自然)の観測にも由来するようです。

「プラトンやアリストテレスが、殊に後者が、時間を論じるのに時間の測定を問題にしたことは、興味深い。古代ギリシャ人たちは天体の円周運動の安定した周期性を道具として、循環的な時間を測った。― 中略 ― 時間の概念についてヘレニズム(Hellenism・ギリシャ人=ヘレネス)に特徴的なのは、他の周期的現象ではなく天体の運動に注目したことであり、そこに宇宙全体の構造的秩序(普遍)を見て、時間そのものが循環すると考えたことである。その考え方によれば、天体の位置のみならずすべての出来事がそれぞれの周期でくり返されるはずで、行く春は一年経てば帰ってくるし、トロイ戦争は ー 少なくともそれに似た戦争は、いつか遠い未来に再び起こるだろう。それが〈永劫回帰〉である。」()内は筆者

加藤周一『日本文化における時間と空間』2007年・岩波書店

「ユダヤ・キリスト教的時間観」とは全く異なることがわかります。

「ヒストリーという語はギリシア語から来ている。ギリシア語では、それは〈探知〉を意味する。ではツキディデスとかヘロドトスとかいうギリシアの歴史家達は何を「探知」しようとしたのか。彼らが探知しようとしたのは、いつでもどこでも誰においても見て取れる人間の本性である。つまり彼らは(いわゆる)時間を超えた永遠の真理、これを探り知ろうとしたのである。ギリシア人にとって時間は邪魔ものであった。時代が違うと人間の本性までが違っているようについうっかりと錯覚する場合がある。時間が人間の目を眩ます。しかし、そのような時間の邪魔を払いのけて、結局、どんなに時代が変わろうとも、いつでも人間は同じことをしているその同じさ、それを探り出すのがギリシアの歴史家の仕事であった。だから〈歴史〉とはいうが、そこでは(いわゆる)〈時間〉は無視されている。或いは、ギリシア人にとって、時間は丸い。ぐるぐると同じことばかりの繰り返しである。何百年に渡って人間はありとあらゆることをしてきた。しかし要するに人間は闘争本能を抑えきれず、戦争ばかりやっている。しかも、勝った者はいつか必ず負ける。レオニダスもエパミノンダスもアレクサンダーも。日本風に言えば、諸行無常、おごれる者も久しからず、ただ春の夜の夢に同じ、盛者必衰のことわりである。上記英雄たちも、この普遍的な〈ことわり〉の一例として、普遍の中に埋没する。大切なのは〈ことわり〉の方なのだ。()内は筆者

川原栄峰『哲学入門以前』1967年・南窓社

さて、上記のギリシア的時間に関する説明の後で、『平家物語』の冒頭にある「祇園精舎の鐘の声、諸行無常の響きあり。沙羅双樹の花の色、盛者必衰のことわりをあらはす。奢れる人も久しからず、唯、春の夜の夢のごとし。たけき者も遂にはほろびぬ、偏に風の前の塵に同じ。」の一節が自然に登場しました。「ギリシア的時間観」には「日本的時間観」と似たところがあるようです。今回は、そもそも、私が色紙の「返し書き」(中央から左に進み、そこから右端に行き、再び始めの中央へと戻る書き方)から「日本的な円周循環時間」を連想したことで、「文化時間論」へと話が広がってしまいました。(No. 39 万戸擣衣声して「孫文のいた頃」参照)

ここで「日本的時間観」がちょっと顔を出しましたが、今回は「ユダヤ・キリスト教的時間観」と「ギリシア的時間観」までで筆を置くことにします。やはり「文化の差による時間観の差」は非常に興味深いテーマではありますが、扱うのは容易ではありません。勿論、今回、2つの時間観の優劣を論じているわけでもありません。次回は「古代中国の時間観」から考えたいと思います。

それにしても、そもそもこの『孫文のいた頃』というコラム自体が、「歴史コラム」としての要素を多分に含んでいます。このコラムでは、孫文を軸とした明治維新後の日本と中国の関係から始まり、当時の日本が欧米列強にどう向き合っていたか、さらにその時代の宗教観、文学・芸術などを考察し、さらには古代の漢字受容期や遣唐使の時代、平仮名の発明にまで遡るなど、かなり歴史的な側面を含んでいます。

そう考えると、このコラム『孫文のいた頃』は、「〈日本と中国の友好〉の視点から両国の交流歴史を捉え直してみたい…史観」によって書かれている、と言えるのかもしれません。

以上

2024年10月

追記 ▶司馬遷の『史記』と中島敦の『李陵』

上記コラム本文の最後に「次回は〈古代中国の時間観〉から考えたいと思います。」としましたが、私にとって中国の歴史・時間観というと反射的に思い出すのがこの2つです。私は『史記』を全て読破したわけではなく、学生の頃に「列伝」や「世家・せいか」に登場する英雄談が大好きで、そんなところばかりを拾い読みしては感動していました。そして、その司馬遷と李陵(りりょう?‐B.C.74年)、蘇武(そぶB.C.140年頃‐B.C.60年)という3名を主人公にドラマティックな歴史小説にしたのが中島敦の『李陵』です。

中高の歴史の授業や漢文の教材にも登場する『史記』ですが少し整理してみましょう。

司馬遷(B.C.145~135年? – B.C.87~86年?)、周の時代からの記録係・歴史家(太史令・たいしれい)で、『史記』(B.C.92~89年)を執筆、帝王、諸侯、英雄など下記5つのジャンルに分かれ計130篇で成立しています。

本紀(ほんき/ぎ・12篇):帝王の記録で、主権者の交代を年代順に記したもの。

表(ひょう・10篇):歴史事実を簡略化し、表で示したもの。

書(しょ・8篇):政治に関する特殊なテーマごとに、記事を整理したもの。

世家(せいか・30篇):諸侯の記録をその一族ごとに記したもの。

列伝(れつでん・70篇):各分野に活躍した人物の行いを記したもの。

Wikipedia

『史記』は「岩波文庫」や「ちくま学芸文庫」などからも出版されており、簡単に手に入ります。しかしその前に中島敦(明治42・1909年–昭和17・1942年)の『李陵』を読むことを是非お勧めします(文庫で50ページ程だから短いです…私は何度読み返したことか…「青空文庫」にもありますが、彼の作品を読むには註が必要です…)。『李陵』は、彼の死後、昭和18・1943年7月号の「文学界」に遺稿として発表され、現在では、さまざまな文庫からも出版されています。中島敦については、No.25 盛夏の「孫文のいた頃」追記で『弟子』を引用して紹介しましたが、彼は34歳で夭折し、作品数は少ないものの、どれも大変秀逸な作品ばかりです。(余談ですが彼は太宰治と同年齢で、色々語りたいことはありますが本論に戻ります。)

さて、『史記』以前の有名な歴史書として『春秋』があります。孔子の編纂として伝えられ、彼のいた魯国のB.C.700年頃から約250年間の歴史が書かれているもので、『春秋』自体は存在せず、その注釈書として、『春秋左氏伝・さしでん(左伝)』、『春秋公羊伝・くようでん(公羊伝)』『春秋穀梁伝・こくりょうでん(穀梁伝)』が残っています。一般に『春秋左氏伝』がポピュラーでB.C.4世紀頃の成立とされています。

この『春秋左氏伝』と『史記』に、歴史家の使命感を伝える有名な故事として、「崔杼弑其君。/ 崔杼(さいちょ)、その君を弑(しい)す。」(弑する:主君、親等目上のものを殺害すること)があります。

「史官は記録者である。唯一の記録者である。彼が筆を執らねば、この世の記録は残らない。そのかわり、書けば、万代までも、事実として残るのである。書くべきことと、書かなくても良いことを、定めるのが、彼の役目である。書くべしと思い定めたことは、如何なる事が有ろうとも、書かねばならぬ。天に代わり、人間を代表して記録するのであるから、なまやさしい業ではない。例えば『史記』の『斉太公世家』に記載された実例は、この業の厳しさを最もよくあらわしている。斉の崔杼という権力者は、その主君の荘公(そうこう)を殺した人である。その故、斉の太史は「崔杼、其君を弑す。」と記録したのである。そこで崔杼は「けしからぬ奴かな」とこの太史を殺してしまった。すると太史の弟が、また同一のことを記録したのである。そこで崔杼はこの弟も殺してしまった。するとその弟の弟がまた同一の事を記録したのである。三度目には、さすがに崔杼も記録者を殺すことはしなかった、と伝えられている。三人の兄弟が、つぎつぎと、死を以て記録を守ったのである。〈記録〉の厳しさはつきつめれば此処に到る。」

武田泰淳(明治45年・1912‐昭和51年・1976)『司馬遷‐史記の世界』昭和18年東洋思想叢書・日本評論社(講談社文庫・1972年)

そして中島敦の『李陵』には、あくまでも小説ではありますが、下記のように記されています。

「父が死んでから2年の後、果たして、司馬遷は太史令の職を継いだ。父の蒐集した資料と、宮廷所蔵の秘冊を用いて、直ぐにも父子相伝の天職にとりかかりたかったのだが、任官後の彼にまず課せられたのは暦の改正という大事業であった。この仕事に没頭すること満4年。太初元年(B.C.104年)に漸くこれを仕上げると、直ぐに彼は史記の編纂に着手した。遷、時に年42。腹案はとうに出来上がっていた。その腹案による史書の形式は、従来の史書のどれにも似ていなかった。彼は道義的批判の基準を示すものとしては〈春秋〉を推したが、事実を伝える史書としては何としてもあきたらなかった。もっと事実が欲しい。教訓よりも事実が。〈左伝〉や〈国語〉になると、なるほど事実はある。〈左伝〉の叙述の巧妙さに至っては感嘆の外はない。しかし、その事実をつくり上げる1人1人の人についての探求がない。事件の中における彼らの姿の描出は鮮やかであっても、そうした事をしでかすまでに至る彼らの1人1人の身許調べの欠けているのが司馬遷には不服だった。それに従来の史書にはすべて当代の者に既往を知らしめる事が主眼となっていて、未来の者に当代を知らしめるためのものとしての用意が余りに欠けすぎているようである。要するに、司馬遷の欲するものは、在来の史にはもとめて得られなかった。どういう点で在来の史書があきたらぬかは、彼自身でも自ら欲するところを書上げてみてはじめて判然とする底のものと思われた。彼の胸中にあるモヤモヤと鬱積したものを書き現わすことの要求の方が、在来の史書に対する批判より先に立った。いや、彼の批判は、自ら新しいものを創るという形でしか現れないのである。自分が長い間、頭の中で画いてきた構想が、史といえるものか、彼には自信はなかった。しかし、史といえてもいえなくても、とにかくそういうものが最も書かれなければならないものだ(世人にとって、後代にとって、なかんずく己自身にとって)という点については、自信があった。彼も孔子に倣(なら)って、述べて作らぬ方針を執ったが、しかし、孔子のそれとはたぶんに内容を異ことにした述而不作(のべてつくらず)である。司馬遷にとって、単なる編年体の事件列挙はいまだ〈述べる〉の中にはいらぬものだったし、また、後世人の事実そのものを知ることを妨げるような、あまりにも道義的な断案は、むしろ〈作る〉の部類に入るように思われた。」

「司馬遷はその後も孜々(しし)として書き続けた。この世に生きることをやめた彼は書中の人物としてのみ活きていた。現実の生活ではふたたび開かれることのなくなった彼の口が、魯仲連(ろちゅうれん)の舌端を借りてはじめて烈々と火を噴くのである。あるいは伍子胥(ごししょ)となって己が眼を抉(えぐ)らしめ、あるいは藺相如(りんしょうじょ)となって秦王(しんおう)を叱っし、あるいは太子丹(たいしたん)となって泣いて荊軻(けいか)を送った。楚の屈原(くつげん)の憂憤を叙して、そのまさに汨羅(べきら)に身を投ぜんとして作るところの懐沙之賦(かいさのふ)を長々と引用したとき、司馬遷にはその賦がどうしても己自身の作品のごとき気がしてしかたがなかった。

稿を起こしてから十四年、腐刑(ふけい)の禍いに遭ってから八年。都では巫蠱(ふこ)の獄が起こり戻太子(れいたいし)の悲劇が行なわれていたころ、父子相伝のこの著述が、だいたい最初の構想どおりの通史がひととおりでき上がった。これに増補改刪推敲を加えているうちにまた数年がたった。史記百三十巻、五十二万六千五百字が完成したのは、すでに武帝の崩御に近いころであった。」

中島敦『李陵』昭和18・1943年7月号「文学界」(講談社文庫・1972年)

さて、『史記』、『李陵』を通しての古代中国の「時間観・歴史観」です。上記「史記百三十巻、五十二万六千五百字」とありますが、様々な人間が、生まれて生きて死んだ…という観点からは「ギリシア的時間観」の「普遍」に極めて近いのでしょう。個人に焦点を当ててはいるものの、英雄も義人も武人も佞臣(ねいしん・口先巧に主君に媚び諂う、心の邪な家臣)も、それぞれの観点はあるにせよ、美しくも、醜くも「人間とはこのようなものである、ありうる」ということが描かれています。

即ちここにおいて「時間」とは過去でもなく未来でもなく、永遠に続く、普遍的な「人の生きている時間・人生」のことであり、『史記』においては、その何百もの例を挙げ、今から2000年前に、人間・我々の本質(普遍)を語りかけていました。

司馬遷、李陵、蘇武はその後の歴史書『漢書・かんじょ・AD100年頃』、『資治通鑑・しじつうがん・1084年』等の歴史書により伝説となっていきます。

左:『蘇武李陵図』謝銘 清代後期 咸豊7年・1857 観峯館蔵

右:『蘇李訣別』菱田春草・ひしだしゅんそう(明治7年・1874 – 明治44年1911)明治34年・1901発表画 個人蔵

上の絵画、清代の謝銘については調べてみましたがわかりませんでした。菱田春草は横山大観の盟友で6歳程年少、様々な画題を中国の古典からとっています。当時、欧米列強の圧倒的な機械文明(軍事力)に対抗、富国強兵・殖産興業の下、混乱を極めていた明治期、清朝末期の、「孫文のいた頃」のことですが、一方、それに疑問を感じていた、漱石や春草、大観ら日本のアーティスト達は色々な意味で、当時の一般教養としての古代中国の英雄や詩人を拠り所にした部分もあったのだろうと思います。(No.37 立秋を過ぎても「孫文のいた頃」参照)

『屈原』横山大観(明治元年・1868‐昭和33年・1958)明治31年・1898発表 厳島神社蔵

上記「楚の屈原(くつげん)の憂憤を叙して、そのまさに汨羅(べきら)に身を投ぜんとして作るところの懐沙之賦(かいさのふ)を長々と引用したとき、司馬遷にはその賦がどうしても己自身の作品のごとき気がしてしかたがなかった。」とある、その屈原です。屈原について、ご存じない方は、感動的な英雄談なので、ネットでも検索でき、短いですから、孫文のいた頃には、日本の一般教養であった『史記 屈原・賈生(かせい)列伝 第二十四』をお読みになることをお勧めします。

.svg)