国際交流・留学にすぐには役立ちそうにない教養講座㊸

ー世界に「日本が存在していてよかった」と思ってもらえる日本に…

No.43 もうすぐ春の「孫文のいた頃」

春興

花下忘帰因美景 樽前勧酔是春風 白楽天

花下、帰ルヲ忘ルハ美景ニ因リ 樽前、酔ヲ勧ムルハ是レ春風

春はなほ 我にて知りぬ 花盛り 心のどけき 人はあらじな 壬生忠岑

和漢朗詠集

◆前回までの流れ

「No.40 孫文のいた頃」から、「文化によって異なる時間の概念」をテーマに考え始めました。「ユダヤ・キリスト教文化における時間観=線分的有限時間観」は今現在も我々に身近な「○○歴史観」を生み、それとは異なる「ギリシア的時間観=円周的循環時間観」の対比を通じて、その根底には「個と普遍」という大きな問題がありました。「No.42 孫文のいた頃」も参照。ついで、「古代中国の時間観」を考えそれは円周的循環の「ギリシア的時間観」に似ていました。「No.41 孫文のいた頃」参照。ここで少し、孔子の晩年の『易経』へと向かう思想の変化、彼の生い立ち(巫祝の家系)等に脱線してしまいましたが、大切なことではあったかと思います。そして前回、「No.42 孫文のいた頃」で「仏教の時間観」の考察に移りました。しかし、ここで「時間とは即ち存在である」という「仏教・華厳哲学」の大テーマに遭遇しました。「仏教の時間観」を考えるためには「仏教・華厳哲学」の「存在論」から考えざるを得ず、また、日頃よく耳にする「空・くう」という、何となく知っているような気がするけれど、それが何であるかを答えられない概念が立ちはだかり、この「空」について悪戦苦闘したのでした。

「空(くう)なるもの」:仏教にはまた時空間を「空(くう)なるもの」とする考え方もある。時間的および空間的距離は現実の一つの現れ方にすぎない。もう一つの現れ方は宇宙の一体性である。現実は距離(差別)としてみることもできるし、一体(唯一なるもの)として見ることもできる。万物は一であり、一は万物である。過去・現在・未来は永遠の今であり、永遠の今は過去・現在・未来である。この考え方は歴史的時間の概念の一つの類型ではなく、時間そのものの超越である。」加藤周一『日本文化における時間と空間』「No.42 孫文のいた頃」

この悪戦苦闘は今回も続きそうです。もっとも、この「仏教・華厳哲学の時間観、存在観」が、このコラムにおいて本来考えようとしている文化的な意味での「日本における・我々の時間観」にどれほど影響を与えているのか、現時点ではわかりません。もっとも、わからないからその「仏教・華厳哲学の時間観、存在観」を考えているわけです。勿論、それについての考察、そしてわかりやすく皆さんに説明することは私の能力を越えていますが、これが、皆さんの何らかのヒントになればと願っています(まあ、このコラム全てそんな気持ちで書いていますが…)。

◆続・仏教哲学(華厳哲学)における存在論と時間論

「仏教にかぎらず、一般に東洋哲学には、言語にたいする根深い不信があることは皆様ご承知のことと思いますが、この場合、華厳も、ナーガールジュナ(龍樹)以来の伝統に従って、言語を〈妄念〉の源泉と考えます。人間の意識の働きは、コトバによって根源的に支配されている。コトバというより、もっと正確には〈意味〉の支配です。」

井筒俊彦『コスモスとアンチコスモス ー 東洋哲学のために』岩波書店・1989年(同上)

-「(日常意識社会における)存在の解体」・「空」

我々の日常的経験世界で「事物」はそれぞれ「言葉」によって意味付けられていて、それにより安定していました(〇〇である)。しかし「仏教・華厳哲学」からは、それは「勘違い」「妄念」であるとされました。

「『大乗起信論』は〈一切の言説は仮名にして実なく、ただ妄念に随えるのみ〉と説く。全ての語(ことば)は本来、仮に立てられた徒(あだ)なる名前だけであって、別にそれに対応する〈実〉つまり〈本質〉があるわけでなく、ただ妄念の動きにつれて起こってくるものである、という意味だ。ここでは、言語が妄念の所産という形で提示されているが、むろんこの関係を逆にして、言葉の働きで妄念が起こると言っても同じこと。ともかく、言語と妄念とがぴったり表裏一体をなしたものが、我々の普通の経験世界である。」

井筒俊彦『意識と本質‐精神的東洋を索めて』岩波書店1983

しかし、「事物」から「言葉・意味」を取り払った先に、「事物の差が消え」、即ちそれは、「事物が無くなること・存在の解体」であり、茫々たる「無差別空間(実は〈空間〉ですらないけれど…)」が出現します。「○○である」、ということを失い…何ものでもないただの「…がある。」と表現できるかもしれません。そして、それを華厳では「空」、禅では「無一物」と定義した、というところまで、前回で辿り着きました。

そして前回「No.42 孫文のいた頃」追記でも、その「無差別の空間」、「言語脱落世界」を垣間見た感覚をサルトルは「嘔吐」と表現しました。確かに「空」というよりは「渾沌状態」ですから「嘔吐感」と表現したほうがわかりやすいような気はします。井筒俊彦は「これに反して東洋の精神的伝統では、少なくとも原則的には、人はこのような場合〈嘔吐〉に追い込まれはしない。」(井筒俊彦『意識と本質‐精神的東洋を索めて』岩波書店1983)と述べたのでした。「東洋の精神的伝統」とは、ここでは主に「仏教・華厳哲学」の伝統であり、そのための研鑽を積んでいるという伝統、の意でしょう。これについては後にまた語りたいと思います。

ところで、井筒俊彦が、ここであえて「仏教」或いは「老荘思想」ではなく「東洋の精神的伝統」と表現している「東洋」とは、一般に我々にあまりなじみの無い「イスラーム文化」も含まれています。「イスラーム文化」の研究家でもある彼にとって、「イスラーム文化」にも、この「空」の考え方と同じものがあるといいます。ただ、ここではそこまで話を…、本来の論旨「日本における時間観を考える」の観点からも、私の能力からも拡げられないので割愛します。ただ、この広く「東洋」という見地から「華厳哲学」についての興味深いコメントを紹介しておきます。

「No.41 「孫文のいた頃」追記」で、少し先取りして「華厳宗・哲学」と奈良の大仏「毘盧遮那仏・びるしゃなぶつ」にふれました。華厳宗の本尊はこの「毘盧遮那仏」です。(因みに、真言宗なら「大日如来」、浄土宗なら「阿弥陀如来」等々になります)この「毘盧遮那仏」について彼はこんな風に述べます。

「〈毘盧遮那〉、原語はヴァイローチャナ・Vairocana(語根・RUC・燦然と輝く)、万物を遍照する太陽、〈光明遍照・こうみょうへんじょう〉、〈光〉の仏、を意味します。華厳的世界の原点『華厳経』の教主が、このように根源的〈光〉の人格化としての太陽仏であるという事実に、私はなんとなくイラン的なものを感じます。ゾロアスター教の〈光〉の神、アフラ・マズダの揺曳する面影を、どうしてもそこに見てしまうのです。

古代イランの〈光〉の宗教が、華厳の存在感覚の形成に影響したのではないか ー 直接の影響とまではいわないにしても、深層意識的に両者を結び付ける何かがあったのではないか ー というのは、今のところ、たんなる推測にすぎませんけれど、だからといって、まったく無根拠な憶測だとも言い切れないところもあるのです。

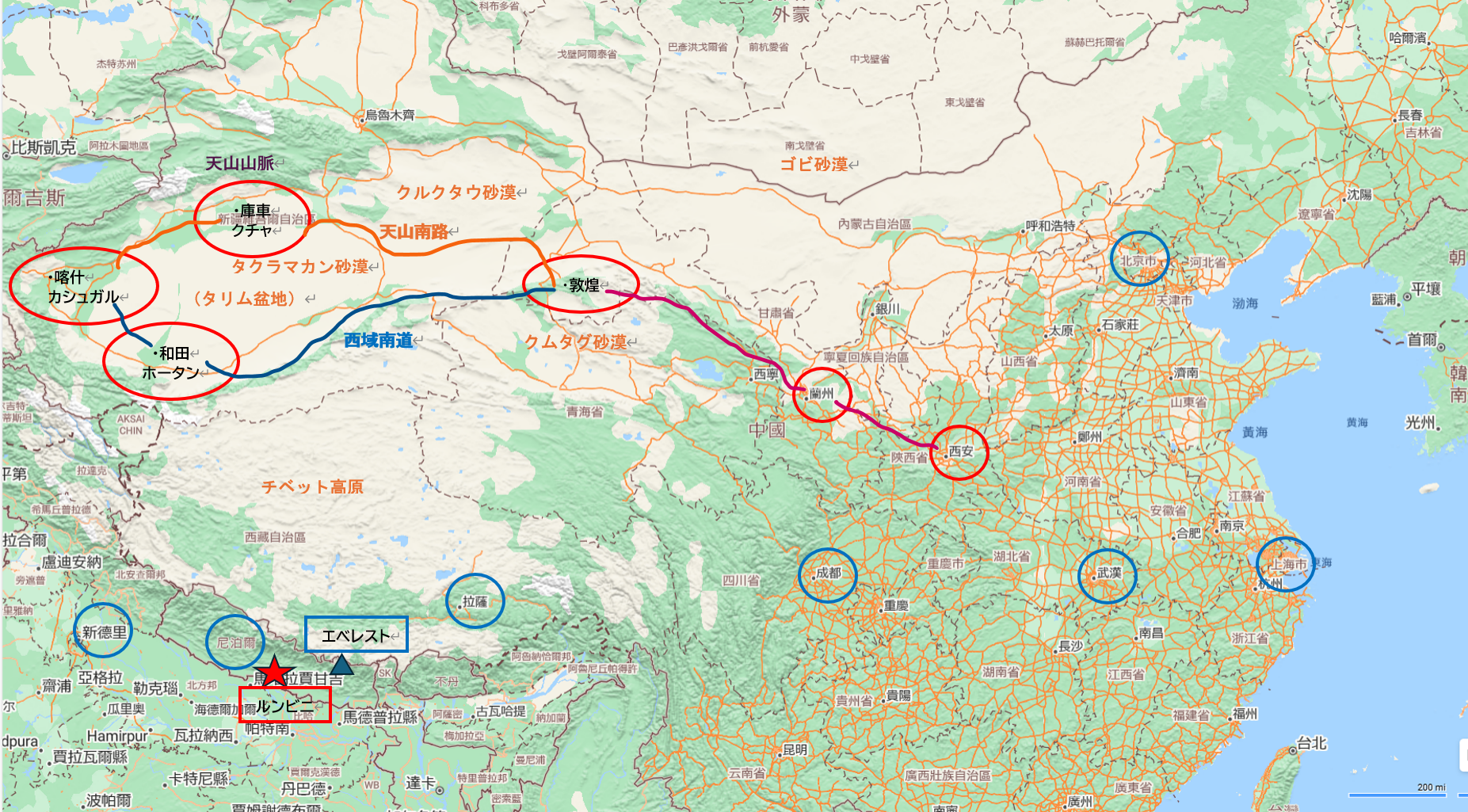

『華厳経』が、現在我々の手にあるような一大経典の形に編纂されたのは西北インドまたは西域においてであり、特に西域南道の仏教の拠点、于闐(うてん・和田・ホータン Khotan)がおそらくこの大事業の中心地だったのではないかといわれております。いずれにしても、この地域はギリシア文化とイラン文化との交流するところ、わけても西域は、その全体がイラン文化の圧倒的支配圏だったのです。ですから、ここで華厳がゾロアスター教と密接な関係に入ったとしても、なんの不思議もありません。また、そうでなくとも、中央アジア、タクラマカン砂漠の縹渺たる砂の海に照りわたる太陽の光の実感が、華厳教の本尊を、無限の空間に遍満する〈光〉の源泉として形象させたとしても、これもまたいささかも不思議ではありません。」

とにかく、こうして出来上がった仏教の光の経典、『華厳経』は、シルクロードを通って、今度は中国の国際都市、長安(西安)にもたらされたのでした。

井筒俊彦『コスモスとアンチコスモス ー 東洋哲学のために』岩波書店・1989年

なるほど、善悪二元論の「光・善↔闇・悪」の宗教「ゾロアスター教・拝火教」が『華厳経』の成立に影響を与えている…さらっと雑談風に語っていますが、ペルシャ・イラン文化、ゾロアスター教等、さまざまな文化、哲学、宗教に精通している20人天才・井筒俊彦ならではの語りであると思います。

いささか脱線しましたが、今回はここから…我々の経験的日常世界での「存在」が解体され、「言葉・事物の意味」が否定されて出現した「空」の続きを考えます。

-「存在の解体」・「空」の後

或いは嘔吐を伴う渾沌でもある「存在の解体」があり、それは「空」であり、しかしその後がある、と井筒俊彦は説明します。またしても様々な「東洋哲学」に精通している井筒俊彦ならではの観点からです。

「大乗仏教にかぎらず、一般に東洋哲学の主流をなす思想伝統の根底には、多くの場合、存在解体があり、それがいろいろな形で現れてきます。しかし東洋思想の立場から申しますと、存在解体そのものよりも、むしろ、存在解体の後で、一体、何が起こるのか、ということのほうがもっと大事なのです。ー中略ー 華厳哲学こそ、数ある東洋哲学の諸伝統のなかでも、存在解体の後始末を、哲学的な意味で、最も見事につけることに成功した場合である ―中略ー 存在解体後の存在論、それが華厳哲学の本領です。」(同上)

なかなか難解ではありますが、そう言われると、さらに集中して考えてみようという気になります。

-「空」の立場から「不空・(経験的日常世界・事・有)」を見る

「〈空〉の立場から〈不空・空でない・経験的日常世界・事・有〉を見る、〈無〉を見てきた目で、そのまま〈有〉を見る、〈無〉と〈有〉を二重写しにみる。「我、諸法の空相を見るに、変ずれば即ち有、変ぜざれば即ち無。三界唯心、万法唯識」『臨済録』と臨済が言っていますが、この意味では、普通の人は片目で世界を見ている、東洋の哲人は〈複眼〉で世界を見る、とも言えるでしょう。」(同上)

「経験的日常世界」(表層意識による世界)に対して「存在解体・言葉解体」させてみて、その「存在解体・言葉を無くした世界」(深層意識による世界)〈空〉の立場から「経験的日常世界」〈不空〉を再度見る、ということのようですが、では、そこに何が起こるのでしょうか…?

「このような見地に立って、〈空〉をもう一度見なおしてみますと、〈空〉が決して単純に存在否定的ではなくて、存在肯定的でもあることがわかってきます。ー中略ー 仏教の〈空〉の構想では〈無一物・むいちぶつ〉、空っぽで、それ自体は何ものでもないからこそ、無限に〈有〉の可能性を秘めている。〈空〉概念そのものに内在する〈無〉〈有〉のこの微妙な構造的両義性を、仏教で古くから使われてきた〈真空妙有〉という言葉がよく表しています。〈空〉は、勿論、ものではないのですから、側面などというのも本当はおかしな話ですが、敢えて、構造モデル的に、〈空〉の二つの相反する側面、すなわち〈有〉的側面(妙有)と〈無〉的側面(真空)とがある、とします。」(同上)

井筒俊彦は、ここでも東洋哲学における、さまざまな「空哲学」を俯瞰し、上記「〈有〉的側面」、「〈無〉的側面」のどちらに力点をおくかということで存在論の構図が変わってくることを説明し、華厳哲学においては、「根本的に〈有〉的であり、存在肯定である」とします。そうなると「まだ何ものでもないから、かえって、何ものにでもなれる」(同上)ということが「存在理由」の原理になります。

極めて逆説(paradox)的ですが「〈無〉が(〈無〉であるが故に)かえって〈有〉。〈空〉が(〈空〉であるが故に)かえって〈不空〉」(同上)とも説明しています。確かに、「逆説」こそ「言語・我々の論理世界」の或る意味、不完全性・限界…妄念?の「証拠」のような気はします。学生時代に川原栄峰先生「No.40 孫文のいた頃」参照・が「〈無限〉は〈有限では無い〉…そこに〈無限の有限性がある〉」とおっしゃったことを未だによく覚えています…。

-「存在解体」の後の存在論・〈空〉➡〈理〉・存在肯定の原理

「〈妙有〉的側面が脚光を浴びて前に現れ、〈真空〉的側面が背後の闇に隠れる場合、当然のことながら〈空〉は、思想的に、強力な存在肯定原理として機能しはじめます。〈空〉が、本来的には、否定性そのものであり、存在否定的であったことを、あたかも忘れてしまったかのように。すなわち、元来、存在〈無〉化のプロセスの終点として現成した〈空〉が、今度はかぎりない存在エネルギーの創造的本源として、積極的に働きだすことになる。そのような形で、否定から肯定に向きを変え、「有」的原理に転換した〈空〉を、華厳哲学では〈理〉と呼びます。」(同上)

繰返しになりますが、存在肯定原理の根拠として〈空・理〉は「何ものでもないから、かえって、何ものにでもなれる。」(同上)でした。

「このように考えられた〈空〉が、すなわち、華厳哲学の〈理〉。無限の存在可能性である〈理〉は、一種の力動的、形而上的創造力として、永遠に、不断に、至るところ、無数の現象的形態に自己分節(≒意味・言語化・事)していく。無分節(≒意味・言語化以前)の存在エネルギーが自己分節することによって成立するそれらの現象的形態のひとつひとつが、それぞれのもの(〈事〉)として我々の目に映じるのです。〈空〉(〈理〉)のこのような現れ方を、華厳哲学の術語で〈性起・しょうき〉と申します。」(同上)

上記、「分節」「無分節」という用語のフォローとして、敢えて例として「意味・言語・事」、「意味・言語以前」としてみました、あまり的確・正確な言い換えではなく蛇足のような気もしますが…。そして井筒俊彦はこの次元での〈理・無分節〉と〈事・分節〉の関係を「海と波の比喩」を使って説明します。

「絶対無分節者の自己分節などと申しますと、あたかも〈理〉が無数に分裂してばらばらになるかのように聞こえるかもしれませんが、無論、そんなことはあり得ません。もともと〈分節〉とか〈(妄)分別〉とかいうのは、究極的には、我々の意識の深層領域にひそむ様々な〈意味〉的〈種子〉の喚起する虚構の区別にすぎないのですから、現象界にどれほど多くの事物の形姿が分節し出されましょうとも、その源になる〈理〉そのものには何の変化もない。仏典でよく使う通俗的な比喩で申しますなら、海面に立ち騒ぐ波浪と海そのものとの関係のようなもの。どんなに多くの波が、現に、水面上で分節差別されていても、水それ自体は常に平等一味です。この意味で〈理〉は、虚空が一切処に遍在しながらも無差別不分であるごとく〈遍在一切処、恒常不変〉(すべてのところに遍く在り、常に変わらない)と言われます。(同上)

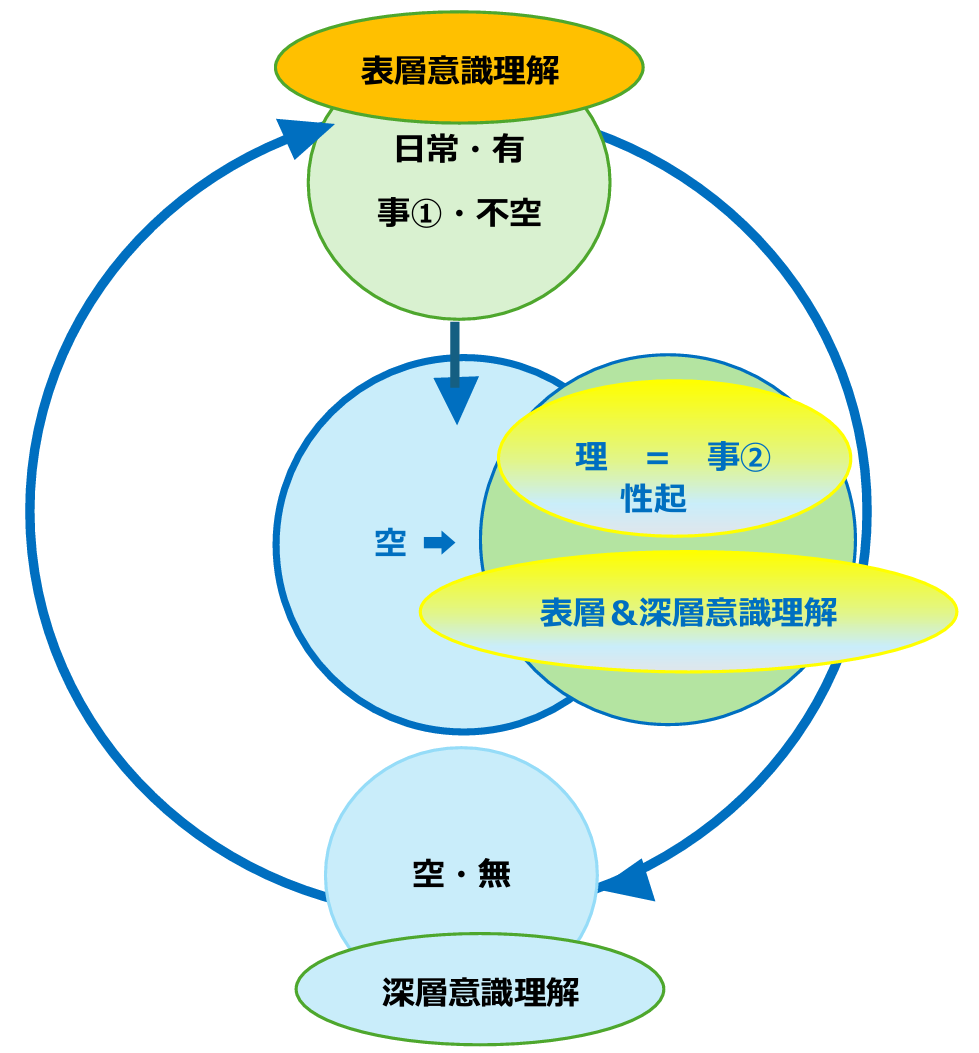

上図は『コスモスとアンチコスモス ー 東洋哲学のために』に載っていたわけではなく、この一連の流れの理解の助けとして、私が作製してみたものです。図の中で「事①」は日常経験事象です。「事②」は一度、存在解体(空)の後に出現(認識された)した(空・理が森羅万象の事として性起した)ものです。「存在エネルギーが自己分節することによって成立するそれらの現象的形態のひとつひとつが、それぞれのもの(〈事〉)として我々の目に映じた」〈事物〉のことです。そもそも図解などするものでもないのでしょうが、まあ、いくらかわかり易いような気はします。ただ、どこまで適切なものであるのか、自信はありませんがともかく…。皆さんも是非ご自身で考えてみてください。

-「事②の世界」-森羅万象全て「空・理」の現れ

この「事②世界」こそが、「空・理」が「性起」した、華厳哲学から見た「妄念無き世界」ということになります。いわゆる「悟りの境地」です。そしてこの「事②世界」の「性起」においては、あらゆる森羅万象の全ての、その根源に「理」が作動しています。(おそらく、坐禅等で体感していないと理解できないことを、文字通り「言葉・論理」で説明、語るのは大変つらいところではありますが…。)

「〈性起〉の意味を理解する上で、華厳哲学的に一番大切な点は、それが挙体(全体)〈性起〉であるということです。つまり〈理〉は、いかなる場合でも、常に必ず、その全体を挙げて〈事〉的に顕現する、ということ。だから、およそ我々の経験世界にあるといわれる一切の事物、そのひとつ一つが、〈理〉をそっくりそのまま体現している、ということになります。どんな小さなもの、それがたとえ野に咲く一輪の花であっても、いや、空中に浮遊する一微塵であっても、〈理〉の存在エネルギーの全投入である、と考える。これが華厳哲学の特徴的な考え方です。」(同上)

先ほどの「海」と「波」の比喩で考えれば、小さな「波の水しぶき」1滴でも「大洋」の現れである、ということでしょう。「〈1粒の米〉に全宇宙が入っている」の例で考えると、米粒を構成している無限の因子を動かしている、支えている、その「何か」なのでしょう。

「世界に存在する無数の事物のどの一つを取り上げて見ても、必ずそこに〈理〉がある、いや、それがそのまま〈理〉である、ということです。」(同上)

-「理事無礙・りじむげ」:「理」と「事②」は互いに一つに融けあう

この「理」と「事②」の関係を華厳哲学では「理事無礙」、「理」と「事②」の関係において「無礙・さまたげが無い」と評言します。

「〈理〉はなんの障礙(さまたげ)もなしに〈事〉のなかに透入して、結局は〈事〉そのものであり、反対に〈事〉はなんの障礙もなしに〈理〉を体現し、結局は〈理〉そのものである。〈理〉と〈事〉とは、互いに交徹し渾融して、自在無礙。この〈理〉〈事〉関係の実相を、華厳哲学は〈理事無礙〉という術語で表すのです。」(同上)

そして華厳存在論ではこの先にもう1段階あるようです。「以上で大体、〈事①②〉、〈理〉、〈理事無礙〉という華厳哲学の3つのKey概念を説明しました。」(同上)とあります。そしてこの先に「事事無礙・じじむげ」という考え方があり、そこで一応、完結するようです。

「日本的時間観」に向かうために「華厳・仏教哲学」の「存在論」に挑戦して、ともかくここまでは何とか理解できたような気はします。この後の「事事無礙」から次回は考えたいと思います。終始、難解ではありますが、あと一息ではないかと思います…おそらくそこから、私が昔からただ便宜的、通俗的にしか捉えられていない「1粒の米」の例、「その背景にある無限の繋がり」の理論的説明になっていくのかなと想像はしますが…。さて今回も結果、私の能力不足で難解なものになってしまいました…もし、ここまでお付き合い頂いたのであれば、有難うございました、お疲れさまでした。

以上

2025年1月

追記 田村隆一と「近代的憂鬱」と西脇順三郎と「詩」

前回の「No.42孫文のいた頃」の追記で「井筒俊彦と意味論と西脇順三郎と詩」と題して、井筒俊彦が慶應義塾生だった頃のエピソードを紹介しました。「西脇先生を生涯ただひとりの我が師と思っている」(井筒俊彦『追憶ー西脇順三郎に学ぶ』)と語るこのエッセイを通して、私は初めて井筒俊彦と西脇順三郎(明治27年・1894-昭和57年・1982)の師弟関係を知りました。これまで詩人として認識していた西脇に、「言語学者」としての一面もあったことを思い出したのでした。

今回は「詩人」としての弟子、田村隆一(大正12年・1923-平成10年・1998)について紹介したいと思います。現在、田村隆一の「詩」、「随筆」は中学、高校の教科書にも採用されているようですから、或いは西脇順三郎よりなじみ深い方も多いかもしれません。

個人的な話になりますが、50年程前、西脇順三郎の『Ambarvalia・ギリシア的抒情詩』から何篇かの詩が高校3年生の現代国語の教科書冒頭に掲載されていて、当時、強く印象には残りましたが特に感動できたわけではありませんでした。西脇の詩に感動するのは大学2年生くらい、たまたま書店で手にとった田村の随筆集『詩人のノート』(昭和51年・1976・朝日新聞社刊)、巻頭のエッセイ『黄色い外国製の鉛筆』のその冒頭に突然、西脇の『秋』(「No.42孫文のいた頃」()参照)が引用されていて、初めて西脇の「詩」に感動したのでした。また同時に田村の読みやすく、しかし深い文章に惹かれ、詩人らしいけど、どんな詩を書く人なんだろうか?と彼の詩も読みはじめてみて、田村の詩にも感動したのでした。

以下は、田村隆一が、西脇の逝去(昭和57年〈1982年〉6月5日)に際し、新潟県小千谷市出身であった彼を偲んで、新潟県の地方紙『新潟日報』から依頼を受けて書いた「追悼文」です。しんみりとした調子ではなく、自身と西脇の「詩」との出会いを綴るとともに、その詩の核心についても、さらりと論評しています。

「ぼくがはじめて西脇順三郎先生の詩的世界に没入したのは、昭和13年(1938)の春、早稲田の古本屋で、詩集『Ambarvalia』(昭和8年・1933、椎の木社刊)を見つけて買った瞬間からであった。

青年時には、だれにだって悪魔的な〈瞬間〉が襲いかかるものだ。

表紙は、人造ゴムのような感触で、色はワイン・レッド。グレーのコットン紙に4号活字で組まれた詩を読んでいると、実際に表紙のワイン・レッドの染料が手のひらに乗りうつって、ぼくの若い魂まで陶酔させるのである。

詩の陶酔は、アルコールとちがって精神を覚醒させるのだ。この詩集は、ギリシャ的抒情詩と拉典(ラテン)哀歌とからなる〈Le Monde Ancien〉と、近代的失楽園を記述的に歌った〈Le Monde Moderne〉の二部から成っていて、ちょうど1枚の銀貨のように、古代的歓喜と近代的憂鬱とが表裏になっている。〈中略〉

『Ambarvalia』の第2部、たとえば『馥郁タル火夫』『恋』『失楽園』『内面的に深き日記』となると、ぼくはある種の苦痛なしには読めなくなる。そして皮肉なことに、その苦悩が詩的歓喜の源泉ともなるのだ。個人では克服できない憂鬱な心。つまり、近代そのものに、ぼくはのめりこむ。ぼくが、戦後、詩を生の唯一の表現にえらんだのも、じつは、ここにある。」

田村隆一『人類の夏至』新潟日報・昭和57年・1982 6月10日号

西脇の『ambarvalia』は発刊が昭和8年・1933、彼が40歳の作品ですが、田村の古本屋での出会いは、昭和13年・1938で彼が15歳の時です。さすが将来の詩人、15歳で『ambarvalia』に感動したことになります。

一方、当時の時代背景としては、「世界恐慌」が始まるのが昭和4年・1929・9月、その影響を受け「昭和恐慌」も起こりました。満州事変の発端となった柳条湖(りゅうじょうこ)事件が昭和6年・1931・9月18日で、関東軍による満州国計画が昭和7年・1932、それに反対した総理大臣犬養毅の暗殺(5.15事件)が同年、翌昭和8年・1933の日本の国際連盟脱退、そして昭和11年・1936の陸軍将校達の大規模クーデタ2.26事件、そして昭和12年・1937、7月の「盧溝橋(ろこうきょう)事件」を契機に、日本による満州占領を認めない中華民国との間に日中戦争が始まってしまいます。一方、ヨーロッパでは1933年1月にヒトラーを首相とするナチス・ドイツが成立し、ヨーロッパにおける第二次世界大戦のきっかけとなるポーランド侵攻が1939年9月でした。わずか10年程の間にさまざまな国内外の問題が勃発し、さらに昭和16年・1941の真珠湾攻撃へと突入するまさに不安定な時代でした。

延々と時代背景を振り返ったのは、上記「この詩集は、ギリシャ的抒情詩と拉典(ラテン)哀歌とからなる〈Le Monde Ancien〉と、近代的失楽園を記述的に歌った〈Le Monde Moderne〉の二部から成っていて、ちょうど1枚の銀貨のように、古代的歓喜と近代的憂鬱とが表裏になっている。」の特に「近代的憂鬱」が気になったからです。西脇順三郎は大正11年・1922‐大正14年・1925の約3年間、イギリスに留学、フランス、イタリアを周遊しています。彼が29‐32歳の時です。

その当時のヨーロッパは文芸的には大変豊饒な時期でした。有名な、アイルランド出身の小説家ジェイムズ・ジョイス(James Joyce・1882‐1941)の小説『ユリシーズ・Ulysses』が1922年、アメリカ合衆国出身のイギリスの詩人・文芸批評家のT・S・エリオット(Thomas Stearns Eliot・1888-1965)の『荒地・The Waste Land』発表も同年です。

ただ一方ヨーロッパは、第一次世界大戦(大正3年・1914‐大正7年・1918)を経験したばかりでもありました。西脇順三郎はそれらの痕跡もつぶさに感じたはずです。

「参戦国や戦争に巻き込まれた地域は、2018年時点の国家に当てはめると約50カ国に達し、7000万人以上の軍人(うちヨーロッパ人は6000万人)が動員され、世界史上最大の戦争の一つとなった。第二次産業革命による技術革新と塹壕戦による戦線の膠着、さらに総力戦によって死亡率が大幅に上昇し、ジェノサイドやスペイン風邪などの犠牲者を含めた戦闘員900万人以上と非戦闘員700万人以上が死亡した。歴史上、死亡者数の最も多い戦争の一つである。」ーWikipedia

田村隆一が西脇の詩において指摘する「近代的憂鬱」とは勿論、現実としての戦争、動乱等の政治不安もあったでしょうが、おそらく、非常に大きな力で人々を巻き込む「文明の憂鬱」であったかと思います。勿論、「科学・機械・資本主義・AI文明」の恩恵は計り知れないものですが、同時にささやかな「文化」を消滅させていくものでもあります。「文明」は「文化」を駆逐します。(ここで急いで、「文明・Civilization」と「文化・Culture」についての蛇足的大雑把な解説をつけておくと、明治以降の翻訳語、新概念ですが、「文明≒普遍的利便・功利性」、「文化≒個的、地域的伝統」の意です。)

江戸が終わり、日本が大混乱する「文明」が押し寄せてから50年ほど、それでもまだ、東京府北豊島郡巣鴨村(現在のJR山手線・大塚駅付近)で祖父の代からの料理屋に生まれた田村隆一の周りには「江戸文化」が残っていたことでしょう。「個人では克服できない憂鬱な心。つまり、近代そのものに、ぼくはのめりこむ。」「文明」が「文化」を駆逐していく様子を目の当たりにし、西脇順三郎の「詩」を通して、身をもって体験し、感じ、その「憂鬱な心」に対抗すべく、それを表現する「詩」を発見したのが田村隆一でした。

「順三郎先生が、いまからざっと70年前、第一次世界大戦の荒廃したヨーロッパの知的放浪から帰国したのは大正14年(1925)だった。その脳髄には、ホメロス以来の文学文明に表われた近代的憂鬱と古代的歓喜の諸形式が刻みつけられていて、先生のもってかえったトランクのなかの書物ーアンドレ・ブルトンの『シュルレアリスム宣言』、T.S.エリオットの詩集『荒地』、ジョイスの『ユリシーズ』は昭和初期におけるモダニズムの教材となったのにすぎない。トランクの中の書物が、若い詩人たちの手にわたって、文学における方法論的な藝術運動のモデルとなったことはたしかだが、先生自身は、このハイカラな運動の圏外にあって、その脳髄に刻みつけられた古代的歓喜と近代的憂鬱の熟成のために、ただそのために、あくまで単独者として詩を書きつづけてきたこともまた、たしかである。〈私は30歳から50くらいまですぐれた詩や詩論をあさって読みつづけた。自分のつくる詩の世界が他の人のつくった詩の世界とどういう関係にあるか考えて、自分の詩の世界を堅牢なものにしたかった〉と書く詩人は52歳から西脇詩のエポックともいうべき『旅人かえらず』、73歳にして『禮記』、75歳にして『壌歌』、76歳にして『鹿門』という詩の熟成に、ひたすらすすむのである。

それは、〈藝術とはいかなる美の規範をも超越して本能と頭脳の感じたものである。それは愛のようなものである。女を愛した場合、その女を規範で測定しないのと同じことだ。欲情をもってわれわれは愛するのだ。藝術も同じことだ。愛をもってすることである〉と、ピカソを論じた先生の文章に、ぼくは、その偉大なる創作の秘密を見るものである。」

田村隆一『すばらしい新世界』〈野原まで・1994年1月20日〉1996年・新潮社

これは、先の「追悼文」での西脇の詩の論評の補足、続編にもなっていて、西脇順三郎と、そして田村隆一の創作の秘密でしょう。

さて、田村隆一が上記「追悼文」を書いてから12年後、彼の居住する鎌倉市の市役所・都市計画課から依頼を受け講演を行いました。その講演内容を自らまとめています。田村隆一の「文化・文明論」です。

「そこで、〈古都鎌倉〉〈文化都市〉について、悪口雑言を吐くことになる。駅前のサラ金のビルの屋上に、〈ようこそ古都鎌倉へ〉という大看板がかかっていて、ぼくは絶句したことがあった。もっともバブルがはじけたおかげで〈サラ金〉そのものは、営業をやめてしまったそうだが、看板だけは、今でもテカテカと光っている。ぼくは駅ビルのコーヒーショップの窓から眺めながら、〈ようこそ観光地獄へ!〉と思わず呟いた。

〈美しい文化都市、清潔ですがすがしい町〉といったたぐいの俗悪きわまるポスターが、駅前のガード下の入口などにペタペタはりつけてあって、笑止千万とは、このことかと、悟ったものである。

〈文化〉とは、小さなものである。日常茶飯事の細部のなかに〈文化〉は息づいているのだ。その小断片のなかに〈文化〉の全体像がなければ、いくら数万、数十万の断片をあつめたって〈文化都市〉はうまれはしない。

ぼくのように、東京を追い出されて鎌倉の地の果てまでたどりついて二十五年、この新住民が経験した鎌倉の息もつくまもない変貌ぶりは、まさに戦後日本の〈都市化現象〉のシンボルである。このプロセスの渦中で生存しようとするなら、金色夜叉か色情狂、あげくのはては過労死ということになる。

主催者たる〈民〉が金色夜叉と色情狂、そして過労死寸前の肥満人ばかりだったら、大政治家はもとより、大実業家も生まれはしない。もとより芸術家も。

プライドなき社会に〈文化〉は呼吸できるはずはないのである。人は、もとより、相対的な有限的存在であって、したがって超越的価値、〈ある価値〉が不可欠なのだ。

ぼくにとって、〈ある価値〉とは、垂直的な価値、天と地を結ぶ価値、あえて云う、それは〈詩〉そのものなのだ。美はかならずしも善ならず。〈悪〉という毒素が混入しているからこそ、〈美〉なのかもしれない。〈美〉には用心されよ。おのおの方。」

田村隆一『すばらしい新世界』〈地の果てまでようこそ・1994年10月16日〉1996年・新潮社

さてさて…現代における2大詩人を「追記」などに選んでしまったので、書き出して、まだ、ほんの冒頭部分なのですが、結果、当然のことながら収集がつかなくなりました。興味を持たれた方は是非ご自身で読んでみてください。

最後に田村隆一の詩を3編あげますが、その前に、彼が、初等教育者を対象としたある教育フォーラムで「〈詩〉の教育、鑑賞方法」について語ったことを紹介しておきます。

「詩を分析したり、解説したら、〈詩〉はたちまち炎天下の氷のごとく、またたくまに融けてしまって、消滅してしまう。詩の作者自身も、不分明なものを内部にかかえこんでいるからこそ、〈表現〉という手段に訴えて、形あるものにする欲望にかられるのだと思います。

詩は、生徒に暗記させればいい。もし良い詩なら、そのとき、生徒に、その意味がのみこめなくても、社会人になり、またさまざまな経験をかさねて成熟期をむかえたとき、青年のころ暗記した詩の一行が、ある瞬間、よみがえってきて、はじめて、全身で詩を感受できるのではないのでしょうか。

同じ詩の一行でも、十代の、二十代の、三十代の、四十代の、そして最晩年をむかえるまで、その一行の光とリズムが変わってくるはずです。詩を書き、また詩を読む喜びが、これ以外にあるでしょうか。

若い時には、分かっても分からなくても、良い詩(これを見分け選び、生徒に暗記させることこそ教師の聖なる義務です)を暗記し、年を経るごとに、その詩に近づいて行き、そして最上の瞬間は、詩のほうから、読むものに近づいてくる。

洋の東西を問はず、国語教育は、最良の詩の暗記からはじまります。」

田村隆一『すばらしい新世界』〈エール賛歌・1994年8月26日〉1996年・新潮社

私はその「最晩年」になんなんとしているわけですが、彼の言っていることが痛感できます。

細い線

きみはいつもひとりだ

涙をみせたことのないきみの瞳には

にがい光りのようなものがあって

ぼくはすきだ

きみの盲目のイメジには

この世は荒涼とした猟場であり

きみはひとつの心をたえず追いつめる

冬のハンターだ

きみは言葉を信じない

あらゆる心を殺戮してきたきみの足跡には

恐怖への深いあこがれがあって

ぼくはたまらなくなる

きみが歩く細い線には

雪の上にも血の匂いがついていて

どんなに遠くへはなれてしまっても

ぼくにはわかる

きみは撃鉄を引く!

ぼくは言葉のなかで死ぬ

『詩集 四千の日と夜 1945-1955』東京創元社・1956年

ふたたび細い線について

ぼくの夢のなかでは

太陽は

たえず頭上にあって

暗黒の円環をひろげつづける

三十年まえの

夏の日の

正午から

ぼくの不可解な夢

暗黒と太陽の

奇妙な円環運動の夢がつづいている

そして

夢の終末には

きまって垂直の細い線が

円環を分割する

夢からさめると

その細い線は

昭和二十年八月十五日の

正午の

若狭の

小さな禅寺から

稲村ヶ崎五ノ三八ノ一八の

ぼくの家の

小さな庭までつづいていて

ぼくの足は

その細い線を

越えたのか

越えなかったのか

越えなかったのか

越えたのか

『死語』・河出書房新社・1976年

2月 白

古い年は過ぎ

新しい年がくる その新しい年も

またたくまに

古くなるだろう ぼくらは

過去をつくりながら地上を旅するのだが

どこの国へ行っても出会うのは過去ばかり

未来は

ぼくらの背後から追跡してくる

二十年まえ

マンハッタンの五十二番街の安酒場のまえを

ぼくはなに喰わぬ顔をして通りすぎる

ベトナム戦争末期

五十年まえ

帝国海軍は真珠湾攻撃をかける

五十ニ年まえの秋

ポーランドにナチス・ドイツが武力侵攻

イギリス生れの詩人W・H・オーデンは

五十二番街の安酒場のテーブルで

「一九三九年九月一日」

という詩を書く

その二日後 英仏はナチス・ドイツに宣戦布告

ぼくの青春は「灰色のノート」のなかで燃えて 燃えつきて

では

現在とは何か

今とは何か

西洋人は進行形を考案したが

現在が点であることにはちがいない

点をいくら積みあげたって

過去は誕生しない

せいぜい銀行ローンかキャッシュ・カードくらいのものか 過去を

先取りできるのは 未来は

その利息にすぎない

ぼくにとって現在は

白という色彩 現在を指で触れたかったら

ユトリロの油彩を見るがいい

白という色を産みだすために

ただそれだけのために

ぼくは詩を書く

一行の余白

その白

その断崖を飛びこえられるか

白

『ぼくの航海日誌』・中央公論社・1991年

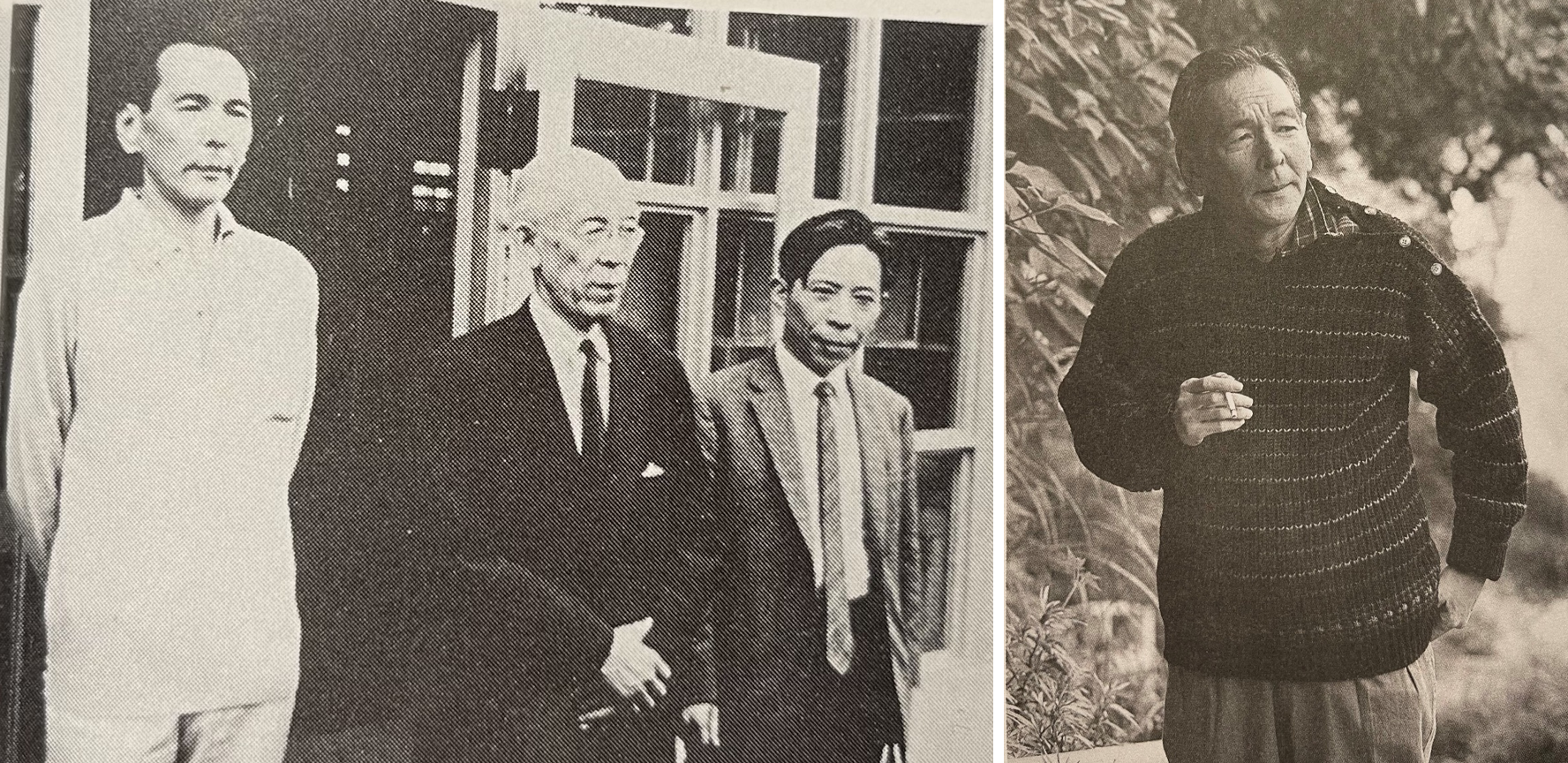

左:昭和44年・1969・5月「朔太郎忌」於前橋図書館

左から田村隆一(46歳)、西脇順三郎(75歳)、那珂太郎(47歳)

現代詩読本『西脇順三郎』・思潮社・1985年より

右:田村隆一 『田村隆一全集 I』河出書房新社・2010年より

.svg)