国際交流・留学にすぐには役立ちそうにない教養講座㊹

ー世界に「日本が存在していてよかった」と思ってもらえる日本に…

No.44 花を待つ「孫文のいた頃」

霞

霞光曙後殷於火 草色晴来嫩似烟 白楽天

霞光ハ曙(あ)ケテ後、火ヨリ殷(あか)ク 草色ハ晴レ来リ嫩(わか)キコト烟ニ似タリ

春霞 立てるやいづこ みよしのの 吉野の山に 雪は降りつつ 詠み人知らず

和漢朗詠集

しほがまの 浦の松風 かすむなり やそしまかけて 春や立つらん 源 実朝

花を待つ 心こそなほ 昔なれ 春にはうとく なりにしものを 西行

◆前回までの流れ

「文化によって異なる時間の概念」をテーマに考えてきましたが、前々回、「No.42 孫文のいた頃」で「仏教の時間観」の考察に移りました。そして、ここで「時間とは即ち存在である」という「仏教・華厳哲学」の大命題に遭遇しました。「仏教の時間観」を考えるために、井筒俊彦『コスモスとアンチコスモス ー 東洋哲学のために(岩波書店・1989年)』を頼りに、参考に、「仏教・華厳哲学」の「存在論」から考え始めたのでした。

そこでは、先ず「言葉」が否定されました。我々が通常「言語」を基本に、理解し行動している「経験的日常世界」は虚妄であるとされました。「言語と妄念とがぴったり表裏一体をなしたものが我々の普通の経験世界である。」(「No.43 孫文のいた頃」)

そうなると、「妄念」を取り払う、即ち、我々が日常、頼りにしている「言葉」(意味)を取り払って、何が起こるかというと「事物」の「差」が消えてしまいます。「言葉」無しでは世界を認識できません…。山があったり、川があったり、草があったり、木があったりするのが我々の日常常識世界での「存在」ですが、それらの「差」、つまりそれらはそれらでなくなるわけです。「存在の解体」でした。そしてそれを、華厳哲学では「空」と定義しました。「〈空〉は本源的に意識と存在の前言語的あり方であり、意識論的にも存在論的にも〈コトバ・意味以前〉である。」(同上)この時点で、我々は「訳の分からない渾沌世界」へと投げ出されたわけです。フランスの哲学者サルトルはその状態についての反応を「嘔吐」と表現しました。それまで言葉によって定義され認識していたはずのものが、融けだして、区別のない漠然とした「渾沌」になってしまうのですから、まあ、それはそうでしょう。ところが「東洋哲学」、即ち、華厳・仏教哲学だけではなく、老荘思想も、何と「イスラーム思想」においても、「言葉否定・存在解体」の考え方を持っているということでした。そして、実は、或いは、当然のことながら「言語否定・存在解体」思考の続きがあり、しかも、井筒俊彦曰く、「華厳哲学こそ、数ある東洋哲学の諸伝統のなかでも、存在解体の後始末を、哲学的な意味で、最も見事につけることに成功した場合である ―中略ー 存在解体後の存在論、それが華厳哲学の本領です。」(同上)でした。そう言われて…難解ではありますが、気を取り直して「華厳哲学」について、さらに集中して、その続きを考えたのでした。

さて、この「華厳哲学の本領」である「存在解体後の存在論」における、「存在解体の後始末」その方法とは、一度「言語否定した世界・空世界」から、再度、「日常経験世界」を振り返る、意識する、ということでした。そうすることにより、何が起ったのか?一度、「空」を察知し、再度「日常経験世界」を眺めると、我々の認識意識は「まだ何ものでもないから、かえって、何ものにでもなれる」と感じられるようになるようです。

勿論これは通常、座禅等の修行の末に辿り着く「悟りの世界」ですから、ここでは、論理的類推力で想像するしかありませんが…。それは、究極の「逆説的な論理」でした。「極めて逆説(paradox)的ですが「〈無〉が(〈無〉であるが故に)かえって〈有〉。〈空〉が(〈空〉であるが故に)かえって〈不空〉」(同上)とも説明しています。確かに、〈逆説〉こそ「言語・我々の論理世界」の或る意味、不完全性・限界…妄念?の〈証拠〉であるような気はします。」(同上)

そして、その結果「〈空〉は、思想的に、強力な存在肯定原理として機能しはじめます。」(同上)「空」自体から、「空」の持つ「強力な存在肯定原理」が発動され「事②」が現れました。この「無分節・何ものでもない」「存在肯定エネルギー」を「理」と定義しました。それはあたかも「大洋≒理」とその上に立ち騒ぐ「波≒事②」という比喩で説明されました。「仏典でよく使う通俗的な比喩で申しますなら、海面に立ち騒ぐ波浪と海そのものとの関係のようなもの。どんなに多くの波が、現に、水面上で分節差別されていても、水それ自体は常に平等一味です。」(同上)

そして「この「理」と「事②」の関係を華厳哲学では「理事無礙」、「理」と「事②」の関係において「無礙・さまたげが無い」(同上)と表現したのでした。

「理事無礙法界」:「〈法界〉という漢訳仏典語は、サンスクリットの原語に戻してみますと dharma-dhātuであり、〈存在(者)の根拠〉というような意味。諸法(ダルマ)を法として成立させる所以(ダートウ)のもの、存在を存在たらしめる根拠、つまり存在解体の後で存在を再び、新しい形で、成立させる存在論的原理。存在解体によって一切のものが〈空〉化され尽した空間に、またものの姿が現れてきて新しい構造を作り出していく、そのプロセスを分析的に把握するための基底概念」(同上)

なるほど…理解のためには「分析的に把握」も必要のようです。

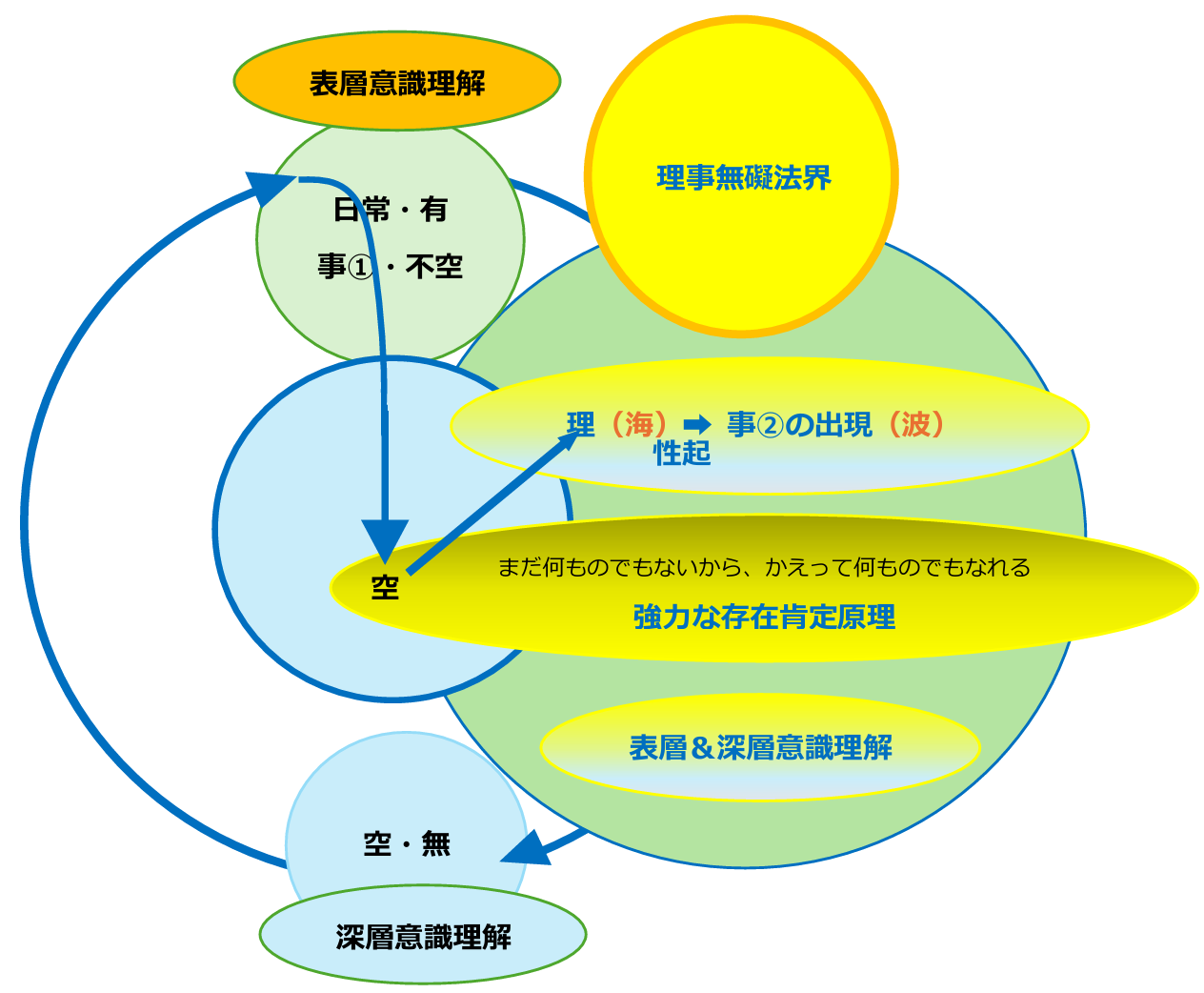

前回(No.43「孫文のいた頃」)で使用した図を少し進化させました。勿論『コスモスとアンチコスモス ー 東洋哲学のために』に載っていたわけではなく、この一連の流れの理解の助けとして、私が作製してみたものです。図の中で「事①」は日常経験事象です。「事②≒【波】」は一度、存在解体(空)の後に、「空・理≒【海】」が森羅万象の事として性起したもの、即ち「存在エネルギーが自己分節することによって成立するそれらの現象的形態のひとつひとつが、それぞれのもの(〈事〉)として我々の目に映じた」〈事物〉のことです。そもそも図解などできるものでもないのでしょうが、まあ、いくらかわかり易いような気はします。ただ、どこまで適切なものであるのか、自信はありませんがともかく…。皆さんも是非ご自身で考えてみてください。

この「事②」を察知することが悟りの世界でした。論理・言葉で語る、理解するのが難しいのは当然なのですが…。

「そして華厳存在論ではこの先にもう1段階あるようです。「以上で大体、〈事①②〉、〈理〉、〈理事無礙〉という華厳哲学の3つのKey概念を説明しました。」(同上)とあります。そしてこの先に「事事無礙・じじむげ」という考え方があり、そこで一応、完結するようです。」「No.43 孫文のいた頃」

今回はこの「華厳哲学」存在論の最終段階である「事事無礙」から考えてみましょう。

-「事①②」、「理」、「理事無礙」そして最終段階の「事事無礙」

「〈事事無礙〉が、何故華厳存在論の終点なのか。華厳の哲学的思惟は、素朴実在論的意味での〈事①〉の否定から出発して、〈空〉に至り、そこから返って、〈事②〉の復活に至る。第一次的〈事①〉から第二次的〈事②〉へ。哲学的思惟の展開の轍跡が、一つの存在論的円を描く。構造的には、〈理事無礙〉は完結の一歩手前、〈事事無礙〉は最終段階です。」

井筒俊彦『コスモスとアンチコスモス ー 東洋哲学のために』(岩波書店・1989年)

「事事無礙」とは「事①事②無礙」のことになります。「事①」は経験日常世界で普通に身の回りに存在する森羅万象です。この理解に問題はありません。一方、「理」となった「事②」は「空」であり、それは「ない」ものです。そして「ない」とは「自性・それらしさ、そのもの性」がないことになります。この「自性」のない事物が、それぞれ、「個々のもの」であるということをどう理解したらよいのでしょうか?個々は消えて、融合して、1つのもの、それをこそ「空」と定義したはずです。問題はこの先です。

「ところが華厳存在論は、〈事事無礙〉のレベルに至って、ものには〈自性〉はないけれども、しかし、ものとものとの間には区別がある、と主張する。つまり、Aは無〈自性〉的にAであり、Bは無〈自性〉的にBであり、同様に多の一切のものが、それぞれ無〈自性〉的にそのものである、というのです。」(同上)

Aが「自性」を失って、つまり「Aである所以のもの=Aらしさ」を失ってどうしてAでありうるのか?何故そんなことが言えるのでしょうか?このことについて「華厳存在論」では下記のようにその秘密の開示が始まります。即ち、井筒俊彦が「華厳哲学こそ、数ある東洋哲学の諸伝統のなかでも、存在解体の後始末を、哲学的な意味で、最も見事につけることに成功した場合である」と評した「ものには〈自性〉はないけれども、しかし、ものとものとの間には区別がある」(同上)という考え方を基に論理展開が始まります。なるほど、「ものとものとの間の区別…」そう言われれば、理解できなくはないような気はします…。

-「事事無礙」・華厳存在論で一番重要な「存在論的〈関係〉性」

「すべてのものが無〈自性〉で、それら相互の間には〈自性〉的差異がないのに、しかもそれらが個々別々であるということは、すべてのものが全体的関連においてのみ存在しているということ。つまり、存在は相互関連性そのものなのです。根源的に無〈自性〉である一切の事物の存在は、相互関連的でしかあり得ない。」(同上)

なるほど、「存在」とは「相互関連性」の事である…と言われれば、その考え方は、私はそれなりに納得できる気がしますが、皆さんはどうでしょうか?

一般の、我々「日常生活世界」には「区別・差異」があります。しかしその「区別・差異」を認識させているその「華厳的正体」とは「個物自体の個体性〈自性〉」ではなく「全体的な関連・関係性」のことのようです…。井筒俊彦はさらに続けます。

「関連あるいは関係といっても、たんにAとBとの関係というような個物間の関係のことではありません。すべてがすべてと関連しあう、そういう全体的関連性の網(認識)が先ずあって、その関係的全体構造のなかで、はじめてAはAであり、BはBであり、AとBとは個的に関係し合うということが起るのです。

〈自性〉のないAが、それだけで、独立してAであることはできません。それはBでもCでも同様です。〈自性〉をもたぬものは、例えばAであるとか、Bであるとかいうような固定性をもっていない。ただ、かぎりなく遊動し流動していく存在エネルギーの錯綜する方向性があるだけのこと。〈理〉が〈事②〉に自己分節するというのは、ものが突然そこに出現することではなくて、第一次的には、無数の存在(宇宙生成)エネルギーの遊動的方向線が現れて、そこに複雑な相互関連の網が成立することだったのです。」(同上)

さて、「1粒の米」の話を思い出しながら、この「相互関連性」という論理的解説を考えると、何か、身の回りから全宇宙へまでのある種「連帯感」が生まれたような気持ちになりませんか?なるほど毘盧舎那仏はその「宇宙的連帯感」を表現していたのかと教えられると、今さらながらに感動します。この「相互関係性」のことを井筒俊彦はさらに、下記のように説明します。

「ABCD…というような、いわゆるものは、すべて〈理〉的存在エネルギーの遊動する方向線の交叉点にできる仮の結び目にすぎません。出来上がった結果からいえば、だから、ABCD…等すべてのものは、相依り相俟って、すなわち純粋相互関連性においてのみ、それぞれがAであり、Bであり、C…であるのです。

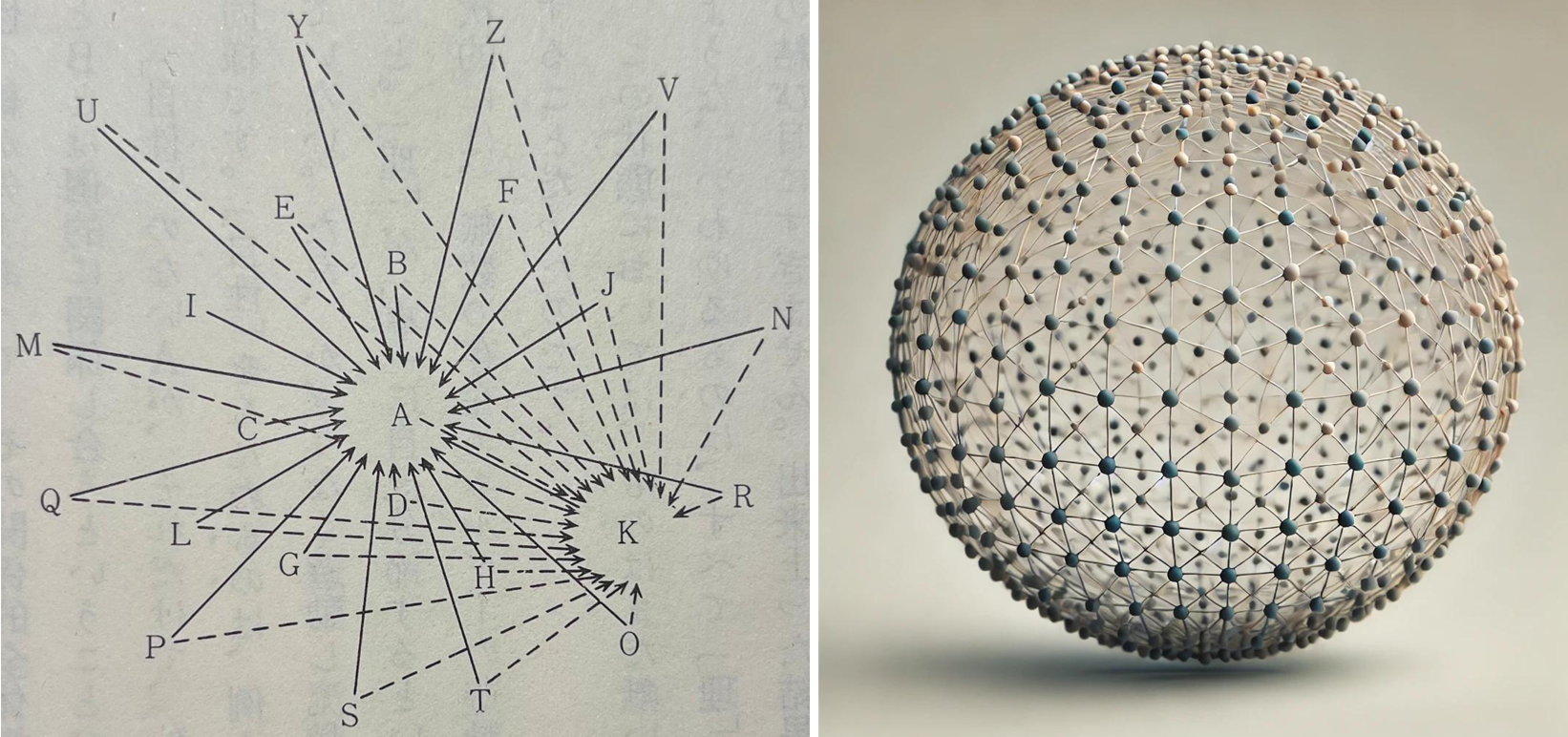

従って、例えばAというもののAとしての存在には、BもCも、その他あらゆるものが関わっている。Bというもの、Cというもの、その他一切、これとまったく構造は同じです。結局、すべてがすべてに関わり合うのであって、全体関連性を無視しては一物の存在も考えることはできない。あらゆるものの、この存在論的全体関連構造を、仮に図式的に視覚化すれば大体、下図左のような形になるでしょう。」

井筒俊彦『コスモスとアンチコスモス ー 東洋哲学のために』(岩波書店・1989年)

「存在論的全体関連構造」を敢えて図式的に視覚化する(左右共)

上の左図は、例えば、世界がA~Zで構成されているとして(この図に何故かP,W,Xはありませんが…)、「A」は他の全てと関わり、同様に他全ても、「K」以外省略されていますが、他のすべてに関わっていることを表しています。右の図は私がそれを無料Chat GPTを使用して何とか「全てが全てと関わっている」ということを図式で表現しようと色々な指示を出して作成を試みたのですが、うまくいきませんでした。まあ何となく雰囲気は出ているような気はするので掲載しておきます。専門家にたずねて完成したら差し替えたいと思います。

そしてこの「存在論的全体関連構造」は刻一刻、常に変化しています。

「もっとも、この図は、すべてのものが相互に関わり合う有様の、ある一瞬を捉えて図式化したものにすぎません。いわば共時的(サンクロニック・写真的)な構造で表現されています。しかし、存在関連においては、ABC…などのうちの、ただ1つが動いても、もうそれだけで全体の構造が変わってきます。従って、一瞬一瞬に違う形が現成する。つまり、全体を通時的(デイアクロニック・動画的)な構造として考えなければなりません。」(同上)

「ただ一つのものの存在にも、全宇宙が参与する。存在世界は、このようにして、一瞬一瞬に新しく現成していく。〈一一微塵中、見一切法界〉(空中に舞うひとつ一つの極微の塵のなかに、存在世界の全体を見る)と、『華厳経』に言われています。あらゆるものの生命が互いに融通しつつ脈動する壮麗な、あの華厳的世界像が、ここに拓けるのです。路傍に一輪の花開く時、天下は春爛漫。〈老梅樹の忽開華のとき華開世界起なり。華開世界起の時節、すなわち春到なり『正法眼蔵・梅華』〉という道元の言葉が憶い出されます。」(同上)

ようやく、私が素朴にイメージしていた「1粒のお米のエピソード」に辿り着きました…もっとも『華厳経』では「極微小の塵」として登場していますが。どちらにしても、そのエピソードは間違ってはいなかったようです。先人の知恵は本当に大したものですね…

その後に道元(どうげん・正治2年・1200- 建長5年・1253)の『正法眼蔵・しょうぼうげんぞう』の『梅華・ばいか』の章からも文字通り華やかな一文を引用していますね。

「老梅樹の忽開華のとき華開世界起なり。華開世界起の時節、すなわち春到なり」

「この老いたる梅樹のたちまち華をひらく時というのは、それは、とりもなおさず、〈華開いて世界起こる〉ということにほかならない。その〈華開いて世界起こる〉という時節は、とりもなおさず、春の到来である。」

増谷文雄(1902-1987)現代語訳・註『正法眼蔵』講談社学術文庫・2005年

そしてこの「華開世界起・華開いて世界起こる」は、釈迦の弟子、28祖の27代目の弟子、般若多羅(はんにゃたら・生没年不詳・5世紀初中?)の言葉だということです。因みに28代目が有名な達磨大師の先師だということです。

さて、「華厳哲学」核心部分はほぼ終了です。相変わらずいつも長くなりがちですが、特にこの「仏教・華厳哲学存在論」は難しいので長くなってしまいました。

ただ、実は、私が「華厳存在論」を考える際の土台としている井筒俊彦の『コスモスとアンチコスモス――東洋哲学のために』(岩波書店・1989)は、もともと『思想』1985年7・9月号(岩波書店)に掲載された「事事無礙・理理無礙――存在解体のあと」という論考をもとにしています。この論考について、井筒俊彦自身は「華厳哲学については、この20年間に2回講演する機会があった。第1回は1976年にロンドンで開催されたイスラーム・フェスティバルの講演シリーズの一つとして、第2回は1980年度のエラノス学会でのもの。今回、日本語に翻訳するにあたり、両者を統合し、全体を統一的な形に書き改めた」(同上)と述べています。

この後に、もう少し…論理展開があります。「事事無礙」の「縁起」と「理事無礙」の「性起」との関係、「光の哲学」、「有力・無力」等についてなのですが、せっかくなので、それらを次回に考え、「仏教・華厳存在論」に決着をつけて、そして「時間論」向いたいと思います。

以上

2025年2月

追記「華厳思想の全宇宙的相互関連性」と「毘盧舎那仏」の今日にまで至る展開。オマケは會津八一の書と歌

この華厳哲学の「全宇宙的相互関連性」について司馬遼太郎は下記のようにわかりやすく表現しています。

「華厳思想にあっては、一切の現象は孤立しない。

孤立せる現象など、この宇宙に存在しないという。一切の現象は相互に相対的に依存しあう関係にあるとするのである。

華厳の用語でいえば、〈重々無尽・じゅうじゅうむじん〉ということであり、たがいにかかわりあい、交錯しあい、無限に連続し、往復し、かさなりあって、その無限の微小・巨大といった運動をつづけ、さらには際限もなくあらたな関係をうみつづけている。大は宇宙から小は細胞の内部までそうであり、そのような無数の関係運動体の総和を華厳にあっては〈世界〉というらしい。

その世界が、唯心的に、つまり浄められ高められた心で観じられ、巨大な光明として絶対肯定されるときにこそ真理の世界がうまれるというのが、華厳思想なのである。

これを光明の側からみれば、世界(自然)は真理(真如・しんにょ)のあらわれとみる。

つまりは、真理を得、真理そのものになった存在(毘盧舎那仏)の側からみるとき、世界はかがやいているらしい。つまり前掲の無数の関係体が、すべて光を放っているのである。

さらに重ねていうと、それらが刻々動いて変化してやまないながらも、一つとして欠けることなく満ち足り、まったき一体になって融けあっている。そのさまの美しさを法界円融(ほっかいえんゆう)というようである。

私ども凡下の身であっても、これをいきいきと感じ、これを正しく知り、これをほがらかによろこぶ者のみが、光明の世界へ至ることができるというのが華厳思想だと私は理解している。」

司馬遼太郎『華厳をめぐる話』(中央公論社・1989年)

華厳学の専門家ではない司馬遼太郎なので、丁寧に伝聞形式で表現されていますが、「華厳哲学」を基にして「華厳宗」寄りに語っています。

さて、ここで、これまでオマジナイのように何度か言及している「1粒のお米」の話です。復習の意味で、No.41「孫文のいた頃」の追記をあげておきます。そして、自分でそう書いておきながら、今回初めて、その哲学的根拠を学習したのでした。ただ今思うに、一般的には「存在の解体」から考え始めなくても、司馬遼太郎が述べているような、あるいは、司馬遼太郎からの受け売りですが、下記のような理解でもよいような気もします。

「〈華厳哲学〉の、例えばその考え方のひとつに〈重重無尽・じゅうじゅうむじん〉即ち、〈世界は全て密接に関係し合い(重重)、果てしなく(無尽)繋がって構成されている。〉という考え方があります。〈全てが支え合っている〉と考えてもいいかもしれません。まあ、そうなると、世界に不要なものは無くなってしまうのですが…。一般的な例としては、よく言われる〈1粒のお米の話〉でしょうか。俗に〈お米という文字は八十八と書いて、八十八人(多くの人・無数の人)のおかげでいただくことができる。〉と言ったりします。今、目の前に〈1粒のお米〉があったとします。金銭的な価値はほぼ皆無でしょう。しかし、この米粒は突然出現するはずはなく、或る意味当然、さかのぼれば無限(無尽)に宇宙の歴史のはじめにまで遡ることができます。また、人事についても、運んできたトラックを見れば、自動車の発明から、トラックが走れるための道路、その舗装、信号機、それらを作成した人々とそのご先祖様等々、縦横に無限に関係していきます。唯一の絶対者がいるわけではなく、全てのものが関わり合い、支え合いして世界は構成されているという考え方です。私もこの考え方が大好きです。」No.41「孫文のいた頃」の追記

眼の前にある食べ残しの「たった一粒のお米」であっても、あるいはタクラマカン砂漠の「一粒の砂」ですら、その存在は全宇宙の時空を内包し、私個人(あるいは皆さん個人)という存在と密接に結びついています。ましてや、これを「我々人類」という極めて狭い範囲に限定すれば(華厳哲学において「範囲限定」は意味を持ちませんが、通俗的な社会の観点から言えば)、その関係性は家族や親戚ほどに近しいものとなるでしょう。そして、この考え方は決して単純な「みんな仲良し」といった素朴な発想ではなく、これまで見てきたように「華厳哲学の存在論」に立脚しています。(ちなみに、なぜこれほど明快な日本〈アジア〉の伝統的思想を小学校、中学校、高等学校で教えないのか、という疑問については、また別の話ですが……)

そして、これまで学習してきたように、井筒俊彦によれば、この「全宇宙的相互関連」の華厳哲学(『華厳経』)は、タクラマカン砂漠の西端にあるオアシス都市・和田(ホータン・于闐国)に於いて、インド、ペルシア、アラビアなどの様々な地域文化の影響を受けて成立しました。そして、それがシルクロードを経てさらに中国文化(老荘思想等)の影響も加わり、最終的に日本にまで伝わったものです。つまり、この「華厳存在論」はこれらすべての文化の影響を受けている哲学である、ということです。そして、華厳哲学を持ち出すまでもなく、この華厳伝播の歴史を思っただけでも、直接の中国(東晋~唐)や韓国(新羅)だけではなく、遥か、広く「東洋」という地域にまで連帯感を感じざるをえません。さんざん引用している井筒俊彦の『コスモスとアンチコスモス』の副題に『東洋哲学のために』とついているわけです。

そしてその『華厳経』が聖武天皇(701-756)の時代に日本の平城京に伝来します。世界を体系的に説明した『華厳経』に感動した聖武天皇は、天平17年(745)東大寺の毘盧舎那仏の建立を発願され、天平勝宝4年(752)に開眼供養が行われました。

この東大寺の起源は、天平5年(733年)に若草山麓に創建された金鐘寺(こんしゅじ)とされています。そして天平13年(741年)に「国分寺建立の詔」が発せられ、これを受けて、翌天平14年(742年)、金鐘寺は大和国の「国分寺兼総国分寺」と定められ、寺名も金光明寺に改められました。その後、天平19年(747年)に大仏の鋳造が始まり、この頃から「東大寺」の寺号が用いられるようになったといわれています。

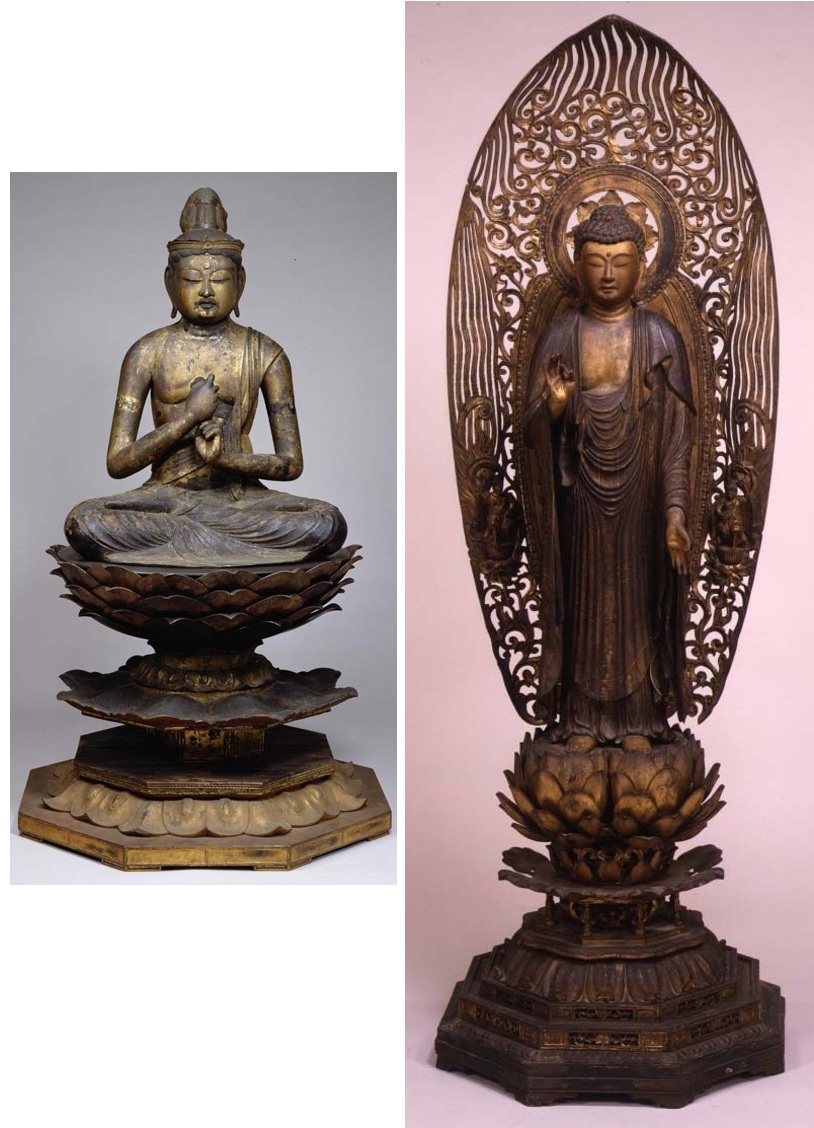

井筒俊彦は「華厳哲学」の観点から述べていますが、司馬遼太郎は宗教的な視点から、釈迦の「原始仏教」から毘盧舎那仏の発展、日本における「仏教の変容」について下記のように簡潔にまとめています。(ちなみに、「毘盧舎那仏」は華厳宗、「毘盧遮那仏」は真言密教の表記です。)

「釈迦は、なまみの歴史的な存在である。釈迦という〈如来〉にこだわるよりも、いっそ完璧な観念像をつくるほうがよいとしたところから、真言密教の絶対者である大日如来という密教の最高理想が生れた。それ以前に、すでに観念の存在である毘盧遮那仏があった。

さらにその観念が密教化して大日如来になったといっていい。

華厳経は世界像を提示した。しかし多分に哲学的説明にとどまり、宗教に必要な行(ぎょう)を説かなかったから、行を説く大日如来が出現したともいえる。ただし、真言密教に関する諸経典では華厳的な論理が多用されているから、華厳が密教的に発展、もしくは変質した一形態ととれなくはない。

さらにのちに、あたらしい絶対者としての阿弥陀如来が出現するのである。

この出現は4世紀ごろかと思われるが、場所はインドではなく、いわゆるシルクロードのどこかであったはずである。

最初は、大日如来の一化身として、救済のみをうけもつ機能(本願)にすぎなかったのが、しだいに独立しつつ日本に入った。

この阿弥陀如来が、鎌倉時代、親鸞(浄土真宗)によって絶対者にされることで、仏教は徹底的に日本化した。

阿弥陀如来は、毘盧遮那仏の思想的後身なのである。毘盧遮那仏と同様、人格神ではなく法そのものの名であり、かつ光明の根源である。さらには宇宙の一切であってそのあたりに充ち満ちているということにおいても、華厳経の世界説明や、その展開の論理とすこしもかわらない。」

司馬遼太郎『この国のかたち』第2巻-30「華厳」(文春文庫・1990)

写真左:大日如来坐像(真言宗)重要文化財 平安時代(11~12世紀)東京国立博物館蔵

写真右:阿弥陀如来立像(浄土宗・浄土真宗)重要文化財 鎌倉時代(正嘉3年・1259)東京国立博物館蔵

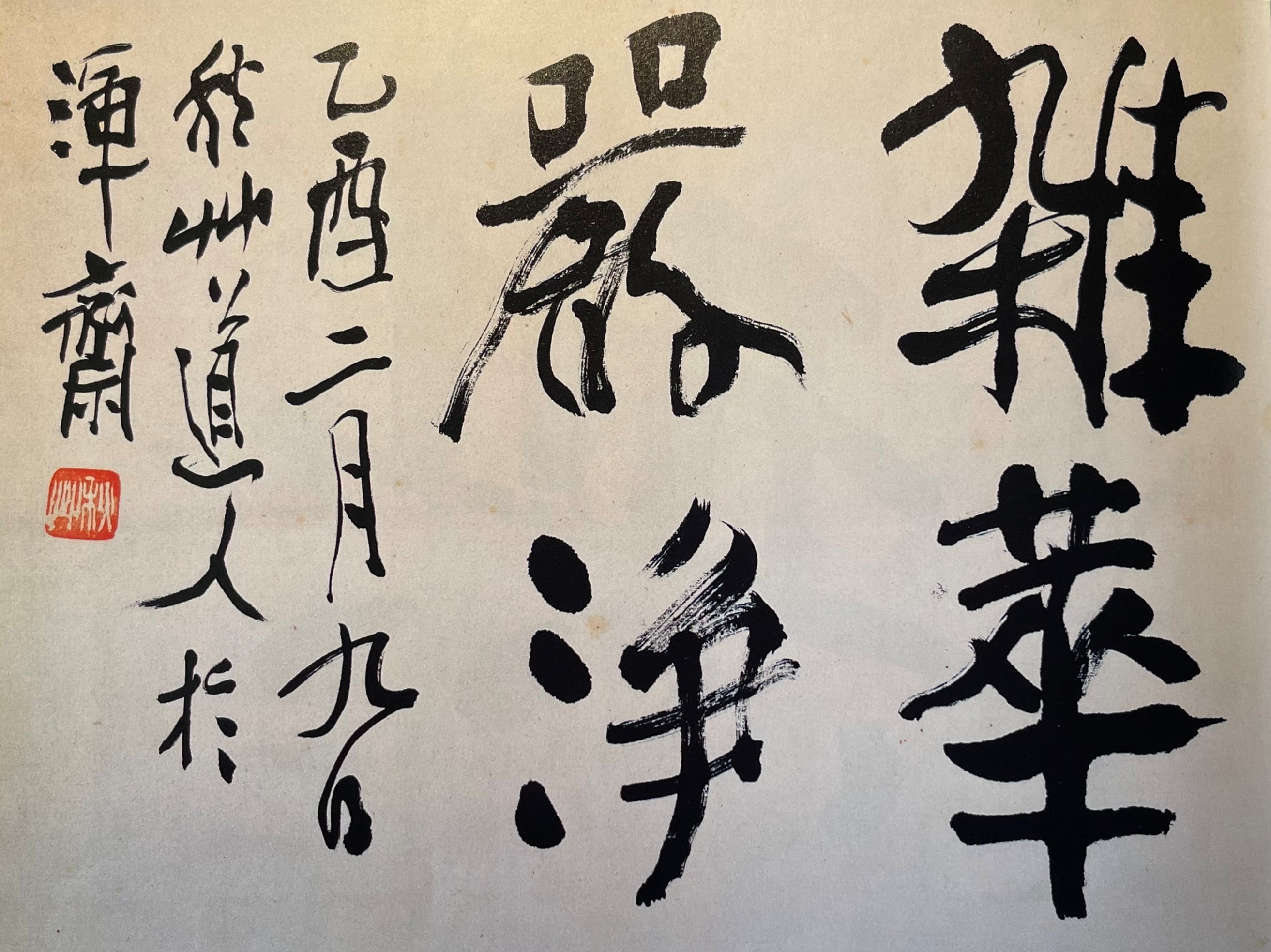

そして、この追記の最後に、今さらですが、「華厳」とは、サンスクリット語の 「ガンダ・ヴィューハ」(Gaṇḍa-vyūha)からの漢訳仏典語です。「ガンダ」は「多くの(雑多な)華々」、「ヴィューハ」はそれらで飾ることを意味します。そのため、『華厳経』は『雑華経・ぞうけきょう』とも呼ばれていたようです。「華厳」は、本来4文字で「雑華厳浄・ぞうけごんじょう」、「雑華荘厳・ぞうけしょうごん」、「雑華厳飾・ぞうけごんじき」等に漢訳されており「華厳」はその省略形とのことです。

「雑華嚴浄 乙酉二月九日 秋艸道人 於 渾斎」

乙酉は昭和25年・1945、秋艸道人(しゅうそうどうじん)は會津八一の雅号、

渾斎(こんさい)は書斎名、雅号『季刊 墨スペシャル第4号』1994年・芸術新聞社

学者・歌人・書家の會津八一(あいづやいち・1881-1956)はNo.14「孫文のいた頃」、No.18「孫文のいた頃」にも登場しましたが、下記は東大寺の毘盧舎那仏を詠った歌です。的確に毘盧舎那仏の本質を表現していると思います。(因みに『万葉集』をその歌の基礎におく會津八一は、歌に〈漢字〉を使用せず、音を強調して(万葉仮名表記を意識して)、全ての歌を〈ひらがな〉で表記しています。)

東大寺にて

おほらかに もろて の ゆび を ひらかせて おほき ほとけ は あまたらしたり

(大らかに 諸手の指を 開かせて 大き仏は 天足らしたり)

「あまたらし・毘盧舎那仏即ち大仏は、宇宙に遍満すとも、或いは宇宙と大きさを同うすともいふべし。これを〈あまたらす〉といへり。〈たらす〉とは〈充足す〉〈充実す〉の意なり。今の大仏は従来幾度か火難に遇ひて、惜むべし上半身は後世の補修なれども、下半身は原作のままにしてことに座下の蓮片には、一片ごとに天平のままなる三千世界図の流麗なる線刻あり。すなわち『梵網経・ぼんもうきょう』に説ける宇宙の図にして、大仏は実にかくの如き世界の無数に集合せる上に、安坐することを、象徴的に示せるなり。」

會津八一『自註鹿鳴集』昭和28年(1953)新潮社

東大寺、大仏殿左手前の歌碑

「於ほらかに もろて の ゆび を ひらかせて 於ほき ほと け は あまたらしたり 八一」

昭和25年・1950建立、筆者撮影2023年5月

「奈良の東大寺は、聖武天皇の発願以来千二百数十年経ち、その間、華厳をひとすじに護持してきた。

境内を歩くたびに、日本の思考の型の1つはここからはじまったとおもわざるをえない。境内のすみずみにまで、古代アジアの瞑想が、深い翳(かげ)や、しじまをつくっているようにおもえるのである。」

司馬遼太郎『この国のかたち』第2巻-30「華厳」(文春文庫・1990)

.svg)