国際交流・留学にすぐには役立ちそうにない教養講座㊺

ー世界に「日本が存在していてよかった」と思ってもらえる日本に…

No.45 春雨の降る「孫文のいた頃」

柳

巫女廟花紅似粉 昭君村柳翠於眉 白楽天

巫女廟ノ花ハ紅、粉(ベニ)ニ似テ 昭君村ノ柳ハ、眉ヨリ翠(みどり)ナリ

青柳の 糸よりかるく 春しもぞ 乱れて花は ほころびにける 紀貫之

和漢朗詠集

渭城朝雨浥軽塵 客舎青青柳色新 王維

渭城ノ朝雨軽塵ヲ浥ホシ 客舎青青柳色新タナリ

やはらかに 柳あをめる 北上の 岸辺目に見ゆ 泣けと如くに 石川啄木

◆前回までの流れと復習

「文化によって異なる時間の概念」をテーマに考えてきましたが、前々回、「No.42 孫文のいた頃」で「仏教の時間観」の考察に移りました。そして、ここで「時間とは即ち存在である。」という「仏教・華厳哲学」の大命題に遭遇しました。「仏教の時間観」を考えるために、井筒俊彦『コスモスとアンチコスモス ー 東洋哲学のために』(岩波書店・1989年)を頼りに「仏教・華厳哲学」の「存在論」から考え始めたのでした。そして「No.43 孫文のいた頃」、「No.44 孫文のいた頃」と、考えて、「存在」とは刻々と変化する「宇宙的全体的相互関連性」のことである…というところまでたどりつきました。

「すべてのものが無〈自性〉で、それら相互の間には〈自性〉的差異がないのに、しかもそれらが個々別々であるということは、すべてのものが全体的関連においてのみ存在しているということ。つまり、存在は相互関連性そのものなのです。根源的に無〈自性〉である一切の事物の存在は、相互関連的でしかあり得ない。」(No.44 孫文のいた頃)

「しかし、とにかく、どの瞬間においても、例えばAという一つのものは、他の一切のものとの複雑な相互関連においてのみ、Aというものでありうる。ということは、Aの内的構造そのもののなかに、他の一切のものが隠れた形で、残りなく含まれているということであり、またそれと同時に、反面、まさにその同じ全体的相互関連性の故に、AはAであって、BでもCでも、X、Yでもない、という差異性が成立するのです。

ただ一つのものの存在にも、全宇宙が参与する。存在世界は、このようにして、一瞬一瞬に新しく現成していく。」(『コスモスとアンチコスモス ー 東洋哲学のために』)

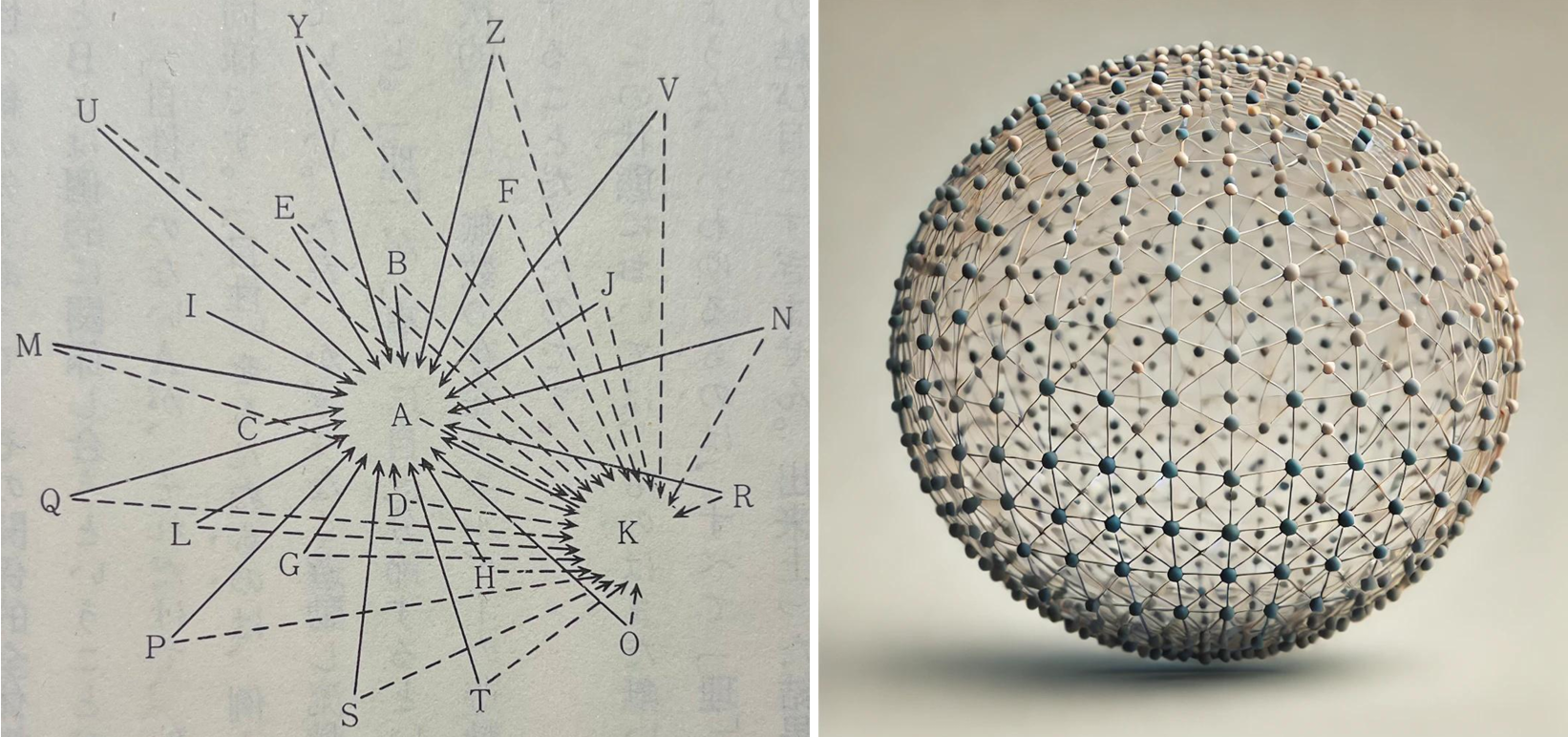

「存在論的・全体的相互関連構造」を敢えて図式的に視覚化する(左右共)

上の左図(井筒俊彦『コスモスとアンチコスモス ー 東洋哲学のために』より)は、例えば、世界がA~Zで構成されているとして(この図に何故かP,W,Xはありませんが…)、「A」は他の全てと関わり、同様に他全ても(「K」以外省略されていますが)、他のすべてに関わっていることを表しています。右の図は私がそれを無料Chat GPTを使用して何とか「全てが全てと関わっている」ということを図式で表現しようと色々な指示を出して作成を試みたのですが、うまくいきませんでした。まあ何となく雰囲気は出ているような気はするので掲載しておきます。専門家にたずねて完成したら差し替えたいと思います。そしてこの「存在論的・全体的相互関連構造」は刻一刻、常に変化しています。(同上)

以上、長い振り返りでしたが、前回No.44「孫文のいた頃」で「華厳哲学」の核心部分は、一応ほぼ理解できたことになりました。そして前回予告しましたが、この後の、もう少しの論理展開、「事事無礙」の「縁起」と「理事無礙」の「性起」の関係についての考察が残っていました。今回はここから始めたいと思います。

◆「縁起・えんぎ」…

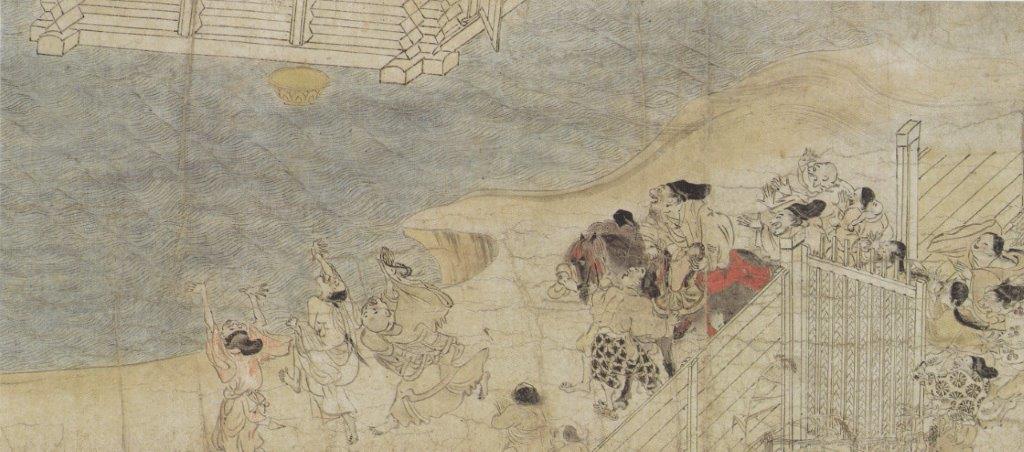

「縁起」は身近な言葉ですね。日常会話では一般的に「縁起が良い」「縁起が悪い」といった形で使われます。これは、文化や慣習に基づき、良いことや悪いことを引き寄せるとされる事柄や行為を指します。また「特定の場所や人物にまつわる由来や逸話を記した物語や絵画」という意味もあります。この用法で有名なものとして、『信貴山縁起絵巻(しぎさんえんぎえまき)』があります。皆さんもどこかで目にしたことがあると思います。この絵巻は、いわゆる寺社の創建由来を描いたものではなく、信貴山 朝護孫子寺(ちょうごそんしじ)の中興の祖とされる命蓮(みょうれん)上人の奇譚を描いたものです。

『信貴山縁起絵巻 飛倉の巻』12世紀後半 国宝 奈良国立博物館HPより

「命蓮上人が神通力を行使して、山崎の長者のもとに托鉢に使用する鉢を飛ばし、その鉢に校倉造りの壁を持つ土台建物の倉が乗って、倉ごと信貴山にいる命蓮上人の所まで飛んできたという奇跡譚」。(Wikipedia)

そして、これらの用法は、もちろん仏教用語としての「縁起」から派生し、一般に広まっていったわけですが、それでは本題である「華厳哲学」における「縁起」の意味について考えていきましょう。おそらく、一般的な慣用的使用とも何らかのつながりがあるのでしょう。

「〈縁起〉は、原語では “Pratītya-samutpāda”、文字通りには、〈(他者)のほうに行きながら、(他者)のもとに赴きながら “Pratītya”、現起すること “samutpāda”〉という意味です。〈他者のほうに行く〉とは、他者に依拠する、ということ。自分だけでは存在し得ないものが、自分以外の一切のものに依りかかりながら、すなわち、他の一切のものを〈縁〉として、存在世界に起こってくる、ということです。漢訳仏典では、これを簡単に〈縁起〉と訳すのです。すべてのものが、互いに依りかかり、依りかかられつつ、全部が一挙に現成する、という。前にお話しした、〈事②〉的存在の根源的関連性を、この語はよく表しています。」(井筒俊彦『コスモスとアンチコスモス ー 東洋哲学のために』)

なるほど。「縁起」とは、「自分だけでは存在し得ないものが、自分以外の一切のものに依りかかりながら、すなわち、他の一切のものを〈縁〉として、存在世界に起こってくるということ」…。ここで語られているのは「縁起の定義」ですが、ある意味、「〈世界成立〉の定義」でもあり、私には、この「華厳・哲学(≒〈世界〉についての説明の仕方)」が、なんとも美しいものであると感動してしまいます。

そうであるなら、「華厳存在論」として「経験的日常における存在の否定」から始めなくても、「米粒」でも、「自分自身」でも、現代の常識的な科学知識から、ちょっと、その「存在の由来」を想像するだけでも理解できる考え方だと思います。そして同時に、これは是非ではありませんが「キリスト教」とは全く異なる考え方であるかとも思います。ただ、これをもう少し論理的に説明すると、次のようになります。

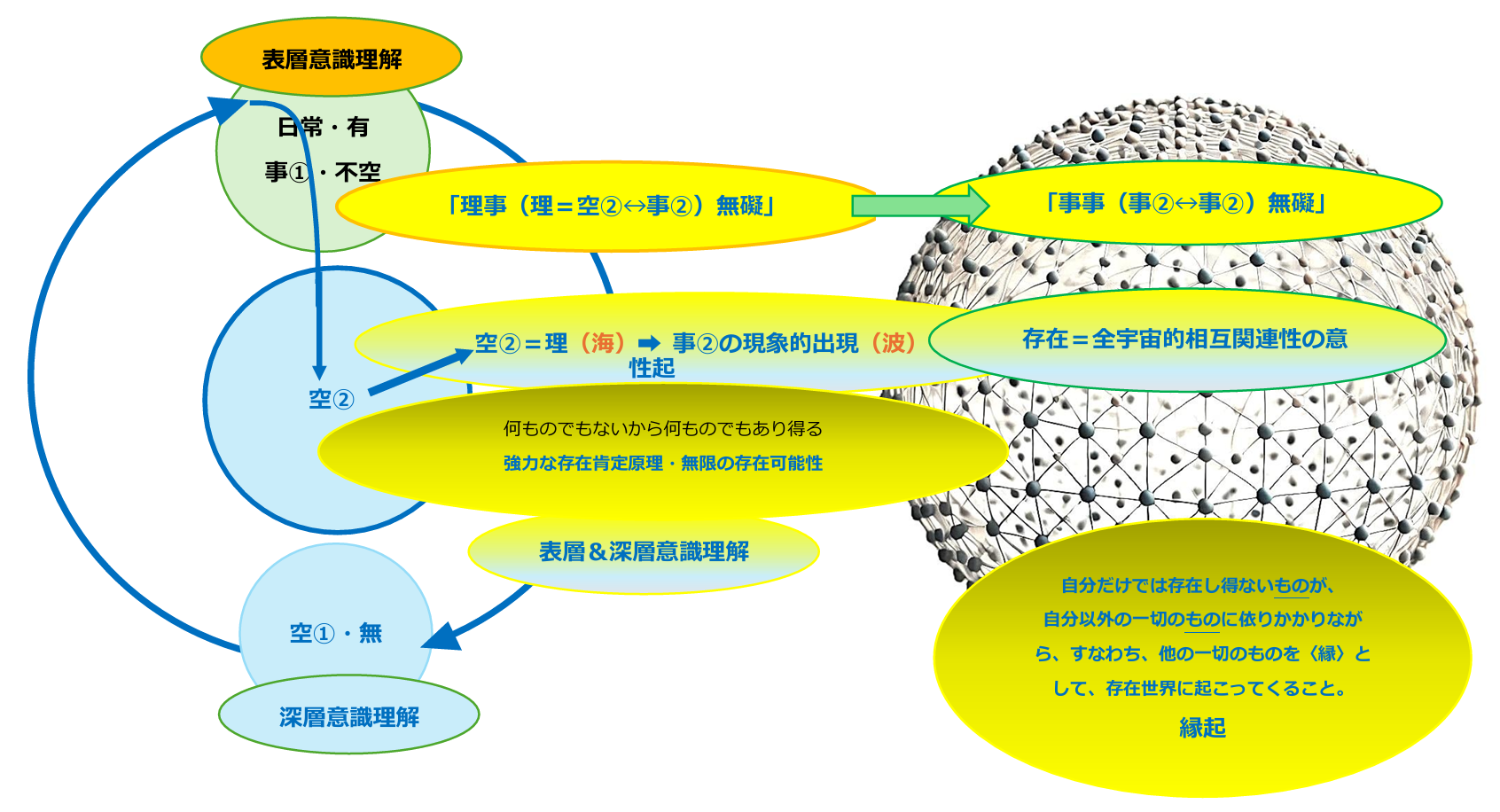

「〈縁起を見る者は空を見る〉という龍樹の有名な発言からもわかりますように、〈縁起〉は、〈空〉哲学としての大乗仏教の、そもそもの始めから、決定的に重要な働きをしてきた鍵概念であったのです。〈縁起を見る者は空を見る。〉すなわち、〈縁起〉と〈空〉の同定です。〈空〉といっても、勿論、純粋否定性としての〈空・空①〉を、それ自体の形而上的抽象性において考えれば〈縁起〉と同定することはできません。しかし経験界あるいは現象界からひるがえって、そこに具体的に作用しつつある様態において見る時、〈空・空②〉は〈縁起〉としてしか現成(性起)し得ない。つまり、前に申しましたように、存在解体的に〈自性・そのものらしさ〉を〈空〉化され(〈海〉の比喩)、もはや自分自身ではない事物は、ただ相互関連性においてのみ存在し得る(〈波〉の比喩)、ということです。要するに、現象的(経験的日常)存在次元に成立する事物相互間の差異性、相違性(分別、意味分節、存在分節)を、その本来の〈空〉性の立場から見たものを〈縁起〉とするのです。こう考えてみますと、〈性起〉と〈縁起〉、これら華厳哲学の2つの重要な術語が、ほとんど同じ事態を指示するものであることにお気づきになるでしょう。同じ1つの存在論的事態を、〈性起〉は〈理事無礙〉的側面から、〈縁起〉は〈事事無礙〉的側面から、眺めるというだけの違いです。」(同上)

「海の比喩」、「波の比喩」:「もともと〈分節〉とか〈(妄)分別〉とかいうのは、究極的には、我々の意識の深層領域にひそむ様々な〈意味〉的〈種子〉の喚起する虚構の区別にすぎないのですから、現象界にどれほど多くの事物の形姿が分節し出されましょうとも、その源になる〈理〉そのものには何の変化もない。仏典でよく使う通俗的な比喩で申しますなら、海面に立ち騒ぐ波浪と海そのものとの関係のようなもの。どんなに多くの波が、現に、水面上で分節差別されていても、水それ自体は常に平等一味です。この意味で〈理〉は、虚空が一切処に遍在しながらも無差別不分であるごとく〈遍在一切処、恒常不変〉(すべてのところに遍く在り、常に変わらない)と言われます。」「No.43 孫文のいた頃」

要するに、即ち、〈空②〉=〈理〉=〈性起〉=〈事②〉=〈縁起〉=〈事②の相互関連性〉ということになるようです。また、井筒俊彦は「縁起」をこのようにも定義しています。

「ある一物の現起は、すなわち、一切万法の現起。ある特定のものが、それだけで個的に現起することは、絶対にあり得ない。常にすべてのものが、同時に、全体的に現起するのです。事物のこのような存在実相を、華厳哲学は〈縁起〉といいます。〈縁起〉は、〈性起〉とならんで、華厳哲学の中枢的概念です。」

下図は、No.44「孫文のいた頃」で、存在の解体から、「理事無礙」に至る考え方を表現した図に、「縁起」について考えながら「事事無礙」への展開を加えたものです。(私なりの理解なのでどこまで適切かはわかりませんが…)既出ですが、念のためこの2概念を整理しておきます。

「理・事無礙・りじむげ」:〈理=空②〉と〈事②〉の間に、無礙=障礙(さまたげ)が無い。透入して、結局…等しい。

「事・事無礙・じじむげ」:〈事②〉と〈事②〉の間に、無礙=障礙(さまたげ)が無い。透入して、結局…等しい。

「すべてのものは、相依相関的に、瞬間ごとに現起する。存在のこの流動的関連性は、無限に延びひろがって、一塵といえどもそれから外れることはない。簡単に言えば、これが「縁起」ということです。いちいちのものが、すべてのものにつながっている。このことをイマージュ的に表現するために、一塵起こって全宇宙が動く、などと申します。ただ一個の微塵が、かすかに動いても、その振動は、全体的存在関連の複雑な糸を伝って、宇宙の涯まで伝わっていく、というのです。」(同上)

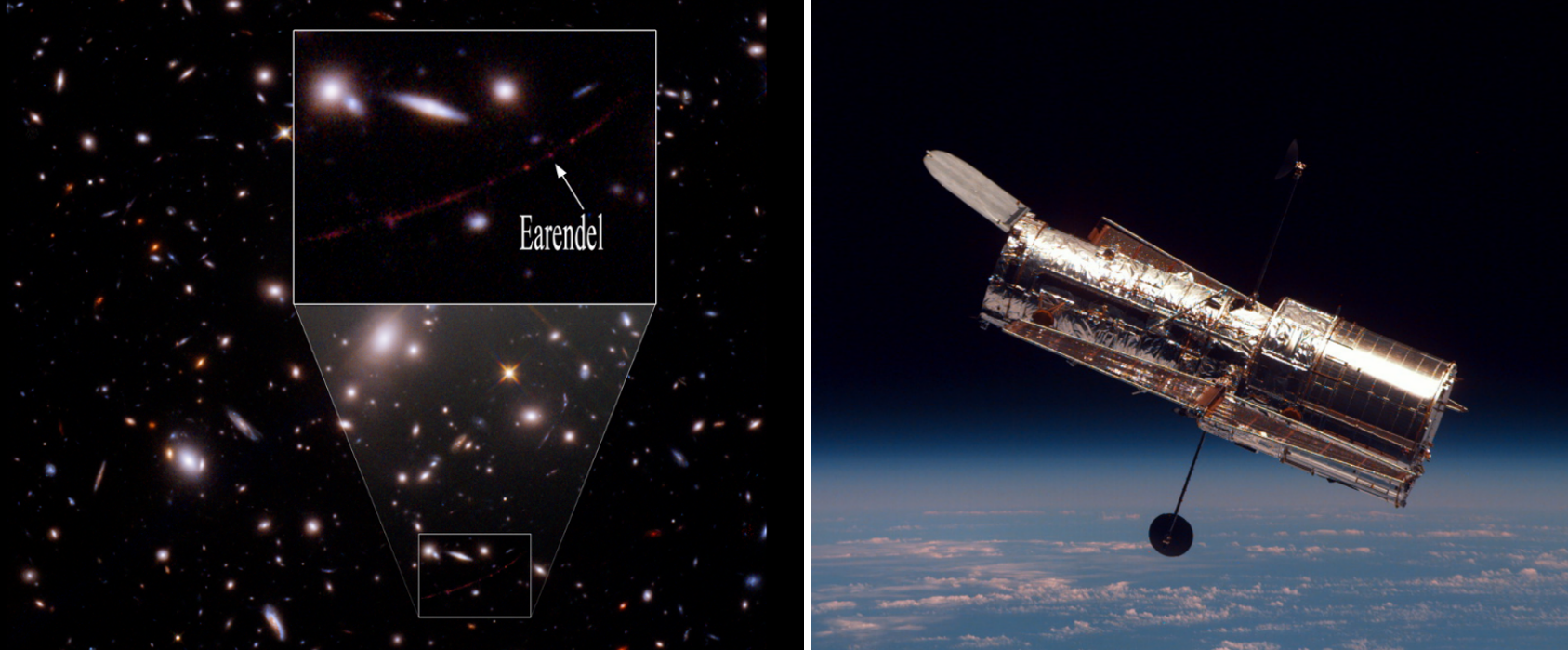

[私の目の瞬きが、全宇宙に影響する!」そうであるならば、ふとこんなことを想像しました。現在発見されている、つまり我々が認識できる最も遠い恒星は、2022年に「ハッブル(Hubble)宇宙望遠鏡」によって発見された「エアレンデル(Earendel)」だそうです。この恒星が放った光は約129億年前のものであり、宇宙の膨張を考慮すると、現在の地球からの距離は約280億光年と推定される、ということです。

左:地球から280億光年のかなたにある現在発見されている地球からもっとも遠い恒星エアレンデル(Earendel)

右:地上約600km上空の軌道上を周回するハッブル宇宙望遠鏡(Hubble Space Telescope)1990年の打ち上げ

それにしても左の写真、宇宙空間のなんてカラフルな事でしょう…と見とれてしまいます。

一方、地球の歴史は46億年、人類の誕生が700万年前だとして、『華厳経』の成立は1500年程前です。

この「華厳哲学」に基づいて考えれば、全ては「関連・相互依存」して、「縁起」により、即ち、恒星・エアレンデルも、地球も、人類も、『華厳経』も誕生(現起)し、存在していることになります。漠然と宇宙の成立要因(縁起)とされる「ビックバン」を想像してしまいます。まあ、今、私は日常的な常識としての「時計時間」に基づいて「エアレンデル」を話題にしたり、『華厳経』の成立時期について考えたりしました。しかし、「華厳哲学」における時間は、おそらく「存在=時間」と予告されているように、「常識的な時計時間」とは異なる概念なのでしょう。

それにしても、280億光年の距離は、つまり、私たちに280億年前の星やその光、色、形状を「今・現在」のものとして認識させていることになります。そういえば、学生時代の論理学の授業で、遠藤弘先生(1932-)が「『同時』を考えることは難しい」とおっしゃっていたのを思い出します。日常的な近距離では「同時」は比較的認識しやすいですが、遠く離れたものについては「過去」の存在となってしまうようです。そしておそらく、「華厳哲学」において、いわゆる現在と過去と未来の関係もかなり日常常識とは異なるものなのでしょう。

「華厳哲学」における「距離(存在)」と「時間」…まだ、想像しているだけで、とりとめもない話しになってしまいました。

ただ、ここまで考えてみると、次のように思います。一般的に慣用的に使われる「縁起」とは、理由が明確ではないものの、ある種の因果関係(結果に至る理由)についての理解の方法であり、また、寺社の建立の歴史等、すなわち、その神社がなぜ建立されたのかという理由や経緯を説明するものです。結局のところ、「縁起」とは「存在理由」のことなのかもしれません。つまり、「現在の理由」のことなのかもしれません。

さて、「文化によって異なる時間の概念」というテーマについて考え始め「仏教の時間観」にまでたどり着きました。そして、日常的にも、それなりによく見聞きする「空」という概念に遭遇したのですが、この「空」が何であるのか、実は理解していませんでした。この「空」を軽々しく扱うことはできず、これを考えることは、仏教・華厳哲学における「存在」について考えることにほかなりませんでした。仏教における時間観を探究するにあたり、「華厳哲学的存在論」を避けて通ることはできず、ともかく挑戦して、ひとまずは、おぼろげながらも「華厳哲学的存在論」までは理解できたように思います。さて、次回はいよいよ、本来のテーマである「仏教哲学における時間の概念」について考えてみたいと思います。以下は予告編です…。

「存在は、深く、不可避的に時間と絡みあっている。存在は、本性的に、時間的である。存在するとは時すること。端的に言えば、後で述べる道元の〈有時・うじ〉概念が明示するように、存在は時間〈有=時間〉なのである。」(同上)

原文:「しかあれば、松も時なり、竹も時なり。時は飛去するとのみ解会すべからず。飛去は時の能とのみは学すべからず。時もし飛去に一任せば、間隙ありぬべし。有時の道を経聞せざるは、過ぎぬるとのみ学するによりてなり。」

現代語訳:「とするなれば、松も時であり、竹も時である。時は飛び去るとのみ心得てはならない。飛び去るのが時の性質とのみ学んではならない。もし時は飛び去るものとのみすれば、そこに隙間が出てくるであろう。「ある時・有時」ということばの道理にまだめぐり遇えないのは、時はただ過ぎゆくものとのみ学んでいるからである。」

増谷文雄 全訳註『正法眼蔵』第一巻「有時」講談社学術文庫・2004年

「時」は飛び去るだけ、過ぎ去るだけのものではない…ということのようです…。

以上

2025年3月

追記「華厳哲学」から福岡伸一の「動的平衡・Dynamic equilibrium」を思い出す ❶

福岡伸一(1959-)は生物学者で、青山学院大学の教授です。2007年の『生物と無生物のあいだ』(講談社現代新書)で話題になりました。私は2008年くらいに、友人から紹介されて読みました。

結論から言えば「生命とは何か?」を考えて、その答えを「動的平衡である。」と導きだした本です。この本の「プロローグ」の冒頭、福岡伸一は下記の様に書き始めます。

「私はふと大学に入りたての頃、生物学の時間に教師が問うた言葉を思い出す。人は瞬時に、生物と無生物を見分けるけれど、それは生物の何を見ているのでしょうか。そもそも、生命とは何か、皆さんは定義できますか?私はかなりわくわくして続きに期待したが、結局、その講義では明確な答えは示されなかった。」(同上)

このコラムでも考えてきた「存在」にしても、属性(≒分節)を列挙すること自体は比較的容易です。しかし、その「全体的本質」をとらえることは非常に困難な作業です。まさに「哲学」の問題として、その「存在の本質」についてNo.42~45「孫文のいた頃」において、繰り返し考察を重ねてきたのでした。

「分節」とは、現実(世界)に対して私たちがどのように区切りを入れて「意味づけ」や「構造化」を行うかを表す概念です。しかし、そのようなアプローチでは「全体的本質」はとらえられないということを、これまで考察を通して、幾度となく確認してきました。

私が「華厳哲学」から「動的平衡説」を連想したのは、先ずその「生命とは何か?」という「分節を否定する」問いの立て方においてです。そして、「動的平衡」とは「自分自身も含めて、生命現象に確固たる基盤の無い〈流れ〉のようなもの(常に、目まぐるしく、細胞が入れ替わっている)」である、というその考え方が、「華厳哲学」の「言葉や分節」を否定する「空」の概念に似ているように思えたからです。

「生物の体を構成する分子は、私たちが毎日食物として取り込む分子と絶えず入れ換わっています。私たちの体は、そうした分子の流れが一時的に生み出す “よどみ” みたいなもので、生命とはいわば、〈その流れがもたらすところの効果〉だといえる。その効果のあり方を、私は〈動的平衡〉と呼んでいるんですけど。」

福岡伸一『動的平衡 ダイアローグ』木楽舎・2014年

「肉体というものについて、私たちは自らの感覚として、外界と隔てられた個物としての実体があるように感じている。しかし、分子のレベルではその実感はまったく担保されていない。私たちの生命体は、たまたまそこに密度が高まっている分子のゆるい〈淀み〉でしかない。しかも、それは高速で入れ替わっている。この流れ自体が〈生きている〉ということであり、常に分子を外部から与えないと、出ていく分子との収支が合わなくなる。」

福岡伸一『生物と無生物のあいだ』講談社現代新書・2007年

それでは、先ず、大学初年度の頃に「生命とは何か?」という問いに遭遇した、福岡伸一の「動的平衡」発想にまで至る経緯を時系列的に追ってみたいと思います。

「なにかを定義するとき、属性を挙げて対象を記述すること(分節化)は比較的たやすい。しかし対象の本質を明示的に記述することはまったくたやすいことではない。大学に入ってまず私が気づかされたのはそういうことだった。思えば、それ以来、生命とは何かという問題を考えながら、結局、明示的な、つまりストンと心に落ちるような答えをつかまえられないまま今日に至ってしまった気がする。」(同上)

『生物と無生物のあいだ』を、このように謙虚に書き始めた福岡伸一は当時48歳、この「プロローグ」の最後はやはり、下記のように締め括られています。

「この〈動的平衡〉論をもとに、生物を無生物から区別するものは何かを、私たちの生命観の変遷とともに考察したのが本書である。私の内部では、これが大学初年度に問われた問い、すなわち生命とは何か、への接近でもある。」(同上)

一般に当時「生命とは何か?」という問いに対しては、「分節化する考え方」、「生命」を「属性」の方向から研究する「生命観」が主流であったようです。

「生命とは何か?それは自己複製を行うシステムである。20世紀の生命科学が到達したひとつの答えがこれだった。1953年、科学専門誌『ネイチャー』にわずか1000語(1ページあまり)の論文が掲載された。そこにはDNAが、互いに逆方向に結び付いた2本のリボンからなっているとのモデルが提出されていた。生命の神秘は2重ラセンをとっている。-中略- 分子生物学的な生命観に立つと生命体とはミクロなパーツからなる精巧なプラモデル、すなわち分子機械に過ぎないといえる。デカルトが考えた機械的生命観の究極的な姿である。生命体が分子機械であるならば、それを巧みに操作することによって生命体をつくり変え、〈改良〉することも可能だろう。」(同上)

「DNA構造の解明は、分子生物学時代の幕を切って落とした。DNA上の暗号が、細胞内のミクロな部分の規格情報であること、それがどのように読み出されるのかが次々と解明されていった。1980年代に入ると、DNA自体をいわば極少の外科手術によって切り貼りして情報を書き換える方法、つまり遺伝子操作技術が誕生し分子生物学の黄金期が到来した。」(同上)

これが、時代の流れというものなのでしょう。1980年、福岡伸一は21歳、その20数年後に「機械的生命観」に異を唱える彼も、まさしくこの「分子生物学」黄金期の真っただ中で研究者になっていきました。

「もともとは野原に昆虫を追い、水辺に魚を捕えることに夢中で、ファーブル(Jean-Henri Fabre・1823-1915)や今西錦司(いまにしきんじ・1902-1992)のようなナチュラリストを夢見ていた私も、時代の熱に逆らうことはできなかった。いやおうなく、いや、むしろ進んでミクロな分子の世界に突き進んでいった。そこにこそ生命の鍵があると。」(同上)

ただ、上記にあるとおり、彼は少年時代から「昆虫オタク」だったといいます。後ほど詳しく述べますが、昆虫の美しさに魅了されたことが、生物学者を志すきっかけになったといいます。そしてその「昆虫の美しさ」への憧れは、彼の意識の奥底に深く根を下ろし、後に意識的にも無意識的にも、重要な影響を及ぼしていったように思います。が、しかし、時代の流れの中で、彼は「機械的生命観」に基づき、「生命の本質はミクロな分子の世界にこそある」という方向へと邁進していきました。

福岡伸一は「GP2遺伝子」というものを欠いた実験ネズミ(ノックアウト〈一部遺伝子が破壊された〉・マウス)をつくり、その「GP2遺伝子」がどんな働きを持つものかを調べる実験を行います。

「私は膵臓のある部分に興味を持っていた。膵臓は消化酵素を作ったり、インシュリンを分泌して血糖値をコントロールしたりする重要な臓器である。この部品はおそらくその存在場所や存在量から考えて、重要な細胞プロセスに関わっているに違いない。そこで、私は遺伝子操作技術を駆使して、この部品の情報だけをDNAから切り取って、この部品が欠損したマウスを作った。ひとつの部品情報が叩き壊されている(ノックアウト)マウスである。このマウスを育ててどのような変化が起こっているのかを調べれば、部品の役割が判明する。マウスは消化酵素がうまく作れなくなって、栄養失調になるかもしれない。あるいはインシュリン分泌に異常が起こって糖尿病を発症するかもしれない。」(同上)

ところが何事も起こらず、この遺伝子欠損マウスは、ありとあらゆる精密検査にもかかわらず、どこにも異常も変化もなかったといいます。「私たちは困惑した。一体これはどういうことなのか。」「実は、私たちと同じような期待をこめて全世界で、さまざまな部品のノックアウトマウス作成が試みられ、そして私たちと同じような困惑あるいは落胆に見舞われるケースは少なくない。」(同上)

そしてこの結果から福岡伸一は下記のような考察をします。

「遺伝子ノックアウト技術によって、パーツを1種類、ピースをひとつ、完全に取り除いても、何らかの方法でその欠落が埋められ、バックアップが働き、全体が組みあがってみると何ら機能不全がない。生命というあり方には、パーツが張り合わされて作られるプラモデルのようなアナロジー(analogy・類推)では説明不可能な重要な特性が存在している。ここには何か別のダイナミズムが存在している。私たちがこの世界を見て、そこに生物と無生物とを識別できるのは、そのダイナミズムを感得しているからではないだろうか。ではその〈動的なもの〉とは一体なんだろうか。」(同上)

そしてここに、「動的平衡」の先駆者ルドルフ・シェーンハイマー(Rudolf Schönheimer・1898-1941)が登場します。彼は「身体構成成分の動的な状態・The dynamic state of body constituents」を唱えます。DNA発見(1953)以前の生化学者です。

「彼はこう述べている〈生物が生きているかぎり、栄養学的要求とは無関係に、*生体高分子も*低分子代謝物質もともに変化して止まない。生命とは代謝の持続的変化であり、この変化こそが生命の真の姿である。〉新しい生命観誕生の瞬間だった。」(同上)

*生体高分子:生物の体を作る大きな分子。(例・タンパク質、核酸、多糖類、脂質等)

*低分子代謝物質:生物の体の中の化学反応で使われる、できる小さな分子。(例・ブドウ糖、アミノ酸、乳酸等)

さて、「動的平衡」については、次回はこのルドルフ・シェーンハイマーから話を続けたいと思います。

少し難しい話が続いたので、最後に福岡伸一の「昆虫オタク」の話をあげておきます。『ルリボシカミキリの青』文藝春秋・2010年という一般向けの随筆集のプロローグからです。彼の根底には常にこのトキメキがあるのでしょう。今調べたら、高校1年の国語の教科書(東京書籍)にこの文章が採用されているようです。以下はその部分です。

「蝶への興味はやがてもっと硬質の美しさへの希求にとってかわる。あこがれたのはルリボシカミキリだった。小さなカミキリムシ。でもめったに採集できない。その青色は、どんな絵の具をもってしても描けないくらいあざやかで深く青い。こんな青は、フェルメールだって出すことができない。その青の上に散る斑点は真っ黒。高名な書家が、筆につややかな漆を含ませて一気に打ったような二列三段の見事な丸い点。大きく張り出した優美な触角にまで青色と黒色の互い違いの文様が並ぶ。私は息を殺してずっとその青を見つめつづけた。

君が好きなものが、たとえば鉄道だってそれは全然かまわない。君はきっと紙の上に点と線を書きつけて路線図を描くだろう。山手線だろうが常磐線だろうが駅名はいつの間にかすべてすっかりそらんじている。そのうち君は、ある鉄橋を渡る列車の写真を撮るために、地形図や時刻表を丹念に調べはじめる。鉄道の歴史や廃線のあとを知るため図書館に行って本や資料を探す。

図書館の書庫に降りて、本棚の隅にようやく探していた本を見つける。開くと埃の匂いがする。裏表紙をあけてみる。そこに貼られている貸し出し票の日付印。なんと君は十年ぶりの借り手だ。誰にも読まれず書庫の澱のなかに眠っていた本。それを今、君が手にする。なんとなくうれしくなる。それは君がちゃんと道を踏んでいる確かな証拠だ。十年前、この道をたどった誰かと同じように。

あるいは君は、ある日の夕方、ふと空を見上げると沈みかけた夕陽に照らされてたなびく雲が流れてゆくのを眺めるときがある。ちぎれた細い雲の先の空は、もう群青色におおわれて、青がすっかり濃くなっている。そこに君は小さな星がまたたいているのに気づく。またたく星は、風にかきけされそうだけど、わずかな輝きは失われることがない。でもその光は果てしなく遠くにある。君はその時の、そんな気持ちを忘れないでいてほしい。それは時を経て、くりかえし君の上にあらわれる。それはいつか読んだ小説の中にもあったし、山崎まさよしの歌の中にもある。あるいは一千二百年前の万葉集の中にでも。

調べる。行ってみる。確かめる。また調べる。可能性を考える。実験してみる。失われてしまったものに思いを馳せる。耳をすませる。目を凝らす。風に吹かれる。そのひとつひとつが、君に世界の記述のしかたを教える。

私はたまたま虫好きが嵩じて生物学者になったけれど、今、君が好きなことがそのまま職業に通じる必要は全くないんだ。大切なのは、何かひとつ好きなことがあること、そしてその好きなことがずっと好きであり続けられることの旅程が、驚くほど豊かで、君を一瞬たりともあきさせることがないということ。そしてそれは静かに君を励ましつづける。最後の最後まで励ましつづける。」

ルリボシカミキリ 体長は16~30 mm と小さい 写真サイト「PHOTOHITO」より

私もまた「昆虫オタク」であり「文学オタク」であり、そして色々な「○○オタク」でもあるので、福岡伸一が青少年に伝えようとしていることが、69年間の人生を振り返って、身をもって、痛いほど理解できます。まさに同感です。

.svg)